真正懂中药的人,不是死记药性,而是能在辨证中体悟这一点!

中医讲究“天人相应”,无论是看病、用药,还是调养,核心都离不开“阴阳”二字。阴阳是生命活动的根本法则,一切疾病的发生、变化、治疗都与阴阳的盛衰失衡有关。

著名中医学家秦伯未先生多次强调:阴阳是中医理论体系的总纲,理解阴阳,就能理解中医为什么说“虚则补其母,实则泻其子”,也能明白为什么有时候明明是“热”病,却要用“温”药来治。

在治疗上,秦伯未特别指出,“表证用汗法,里证用下法,寒证用温法,热证用凉法”,这是辨证施治的基本原则,也是阴阳学说在临床应用的直接体现。表证是外邪停留在体表,比如感冒初起、发热怕风,用出汗的方法把邪气赶出去;里证是邪气入里、积滞不通,就需要用泻下的方法通畅内里。寒证要温,热证要凉,这些方法的本质,正是通过药物或治疗手段调和阴阳,使身体恢复动态平衡。

阴阳的此消彼长,是中医思维的核心。阳太盛了,阴就被压制,就会出现发热、口渴、心烦等热象;阴太盛了,阳气受困,就会怕冷、四肢冰凉、面色发白。秦伯未认为,阴阳失衡往往并非单纯的一方偏盛,而是相互制约、互为影响的动态过程。比如重寒能现热象,重热也能现寒象。当阳气被严重郁闭时,手脚冰冷看似寒,其实是里热太盛、阳气无法外达。正因为如此,《黄帝内经》提出“阳病治阴,阴病治阳;从阴引阳,从阳引阴”的治疗大法,秦伯未称其为“通观全局、反求平衡之法”,可谓点透阴阳互根的奥义。

在用药上,阴阳的意义同样贯穿始终。

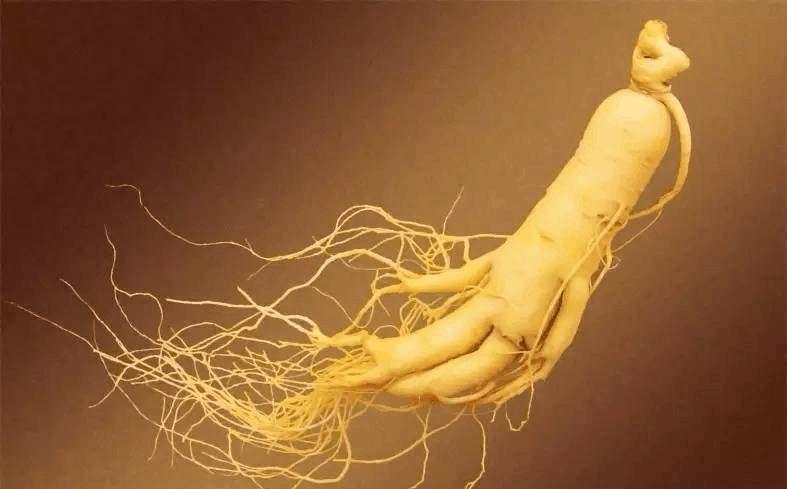

中药的性味,本质上就是阴阳属性的体现。秦伯未认为,中药气味之学,是阴阳学说在药学上的直接运用。一般来说,药的“气”属阳,药的“味”属阴。药气主要体现它的升降、寒热作用,药味则反映它的滋润、收敛、泻下等特性。气分寒、凉、温、热四种,寒凉属于阴,温热属于阳;味有辛、甘、酸、苦、咸五种,辛甘属阳,酸苦咸属阴。这种分类并不是形式化的分组,而是从药物对人体阴阳平衡的实际影响中总结出来的。

比如附子、肉桂、干姜这类药,辛热之性最明显,能温阳祛寒、振奋人体气机,所以称为“阳药”;而黄连、银花、龙胆草等苦寒之品,能清热泻火、解毒除烦,属于“阴药”。

此外,砂仁、豆蔻这类芳香化湿药,能醒脾开胃、行气化滞,也偏于阳;首乌、地黄这类滋补肝肾、养阴填精的药,就属阴药。秦伯未强调,这些分类看似简单,却反映了中药治病的灵魂——“以阴阳调阴阳”,即用阴药治阳病,用阳药治阴病,阴阳互用,贵在平衡。

他还指出,深明中药的气味,必须首先通晓阴阳学说。中药学不是单纯的药理学,而是阴阳理论在药物层面的具体化。药理并非只是化学成分和生理作用的分析,而是研究药物如何在人体内调节阴阳的运行状态。真正懂药的人,不是死记药性,而是能在辨证中体悟阴阳之机。比如,有的病人表面畏寒,但实为内热郁滞;有的看似发热,其实是阴虚火旺。若只凭“寒者热之、热者寒之”的表层逻辑,而不察阴阳本质,就容易误治。

秦伯未始终认为,中医用药的最高境界,不在药多、不在方奇,而在“通阴阳之变”。阴中有阳,阳中有阴,药中亦然。懂得阴阳,就懂得变化;掌握阴阳,就掌握了生机。治病调人,本质上就是顺应阴阳、恢复平衡。正如他所说:“医之道,贵在阴阳之平,阴阳平则百病自去。”中医全部的智慧,都从“阴阳”二字生发,也最终归于阴阳的和谐。