1950年,长津湖战役中,17岁的朱彦夫重伤昏迷,被美军补刀划开肚子,疼醒之后他竟然看到了不可思议的一幕。

不少人误以为,朱彦夫的战场仅有一处,那便是长津湖。他们未曾洞察,这位英雄于人生的漫漫征途上,处处皆是硝烟弥漫的战斗之境。

其实他的一生,打了三场大仗。他用不足一米的残躯,在三个完全不同的战场上,都成了最后的胜利者。这三场仗,一场在冰与火里,一场在土与石间,最后一场,在笔与墨中。

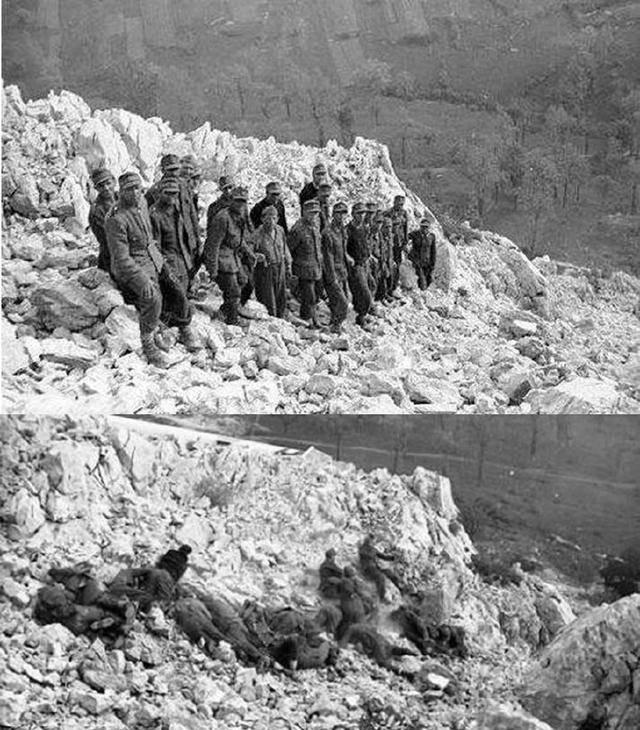

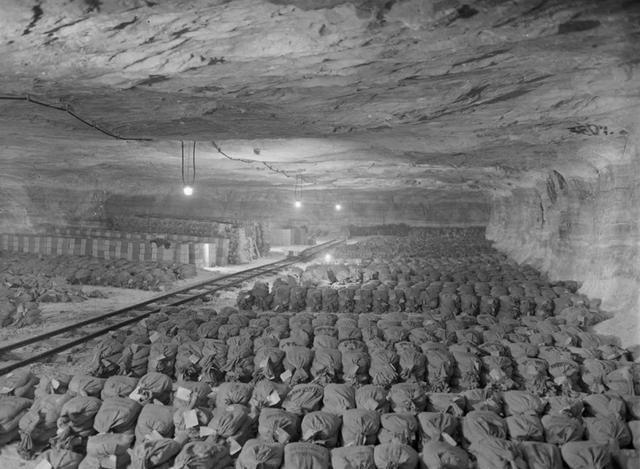

他的第一场仗,是从零下四十度的朝鲜高地,一直打到医院的病床上。1950年,17岁的朱彦夫在250高地,穿着单薄的棉衣,看着身边分他土豆的班长、年轻的通信员一个个倒下。最后,阵地上只剩他一个人。

他就一个人操纵三挺机枪,换着位置打,打得美军以为阵地上还有一个排。他用雪搓脸,让自己别睡过去,用牙咬开弹夹。

一颗手榴弹在他身旁轰然炸开,强烈的冲击令他陷入昏迷。待意识逐渐回笼,尖锐的刺痛传来,他竟是被美军的刺刀狠狠捅醒,剧痛瞬间席卷全身。剧痛中,他甚至把炸飞的左眼球吞进了肚子。

他滚进雪堆,流出的肠子被严寒冻住,竟奇迹般地止了血。他爬了三天三夜,靠吃雪和棉花活了下来。然而,医院里的战斗才刚刚打响。

那一场场与死神的较量,历经47次手术;那一个个充满未知的日夜,是93天的昏迷不醒。醒来后,他没了双手双脚,瞎了一只眼。他崩溃了,吞安眠药、绝食,只想一死了之。

直到医生点醒他:“你的命是战友换的,你得替他们活下去!”这一句话,让他从绝望的废墟里,重新站了起来。

1956年,朱彦夫毅然舍弃特护待遇,返归故里张家泉村。自此,他投身新的战场,人生的第二场硬仗就此轰轰烈烈地打响。这是一场旷日持久的阵地战,在与贫穷落后的对峙中,已顽强鏖战了25年。每一寸坚守,都是对美好生活的执着追求,每一次冲锋,都在改写命运的轨迹。

他先攻克“生活”这个碉堡,用嘴和残臂学吃饭,摔碎的碗不计其数;拖着17斤的假肢学走路,创口磨得血肉模糊。

自担任村支书一职,他的“战场”不再局限于一隅,而是拓展至整个村落。他以无畏之姿,在这片广袤天地间开启新的征程,欲为村子谋得新的发展。

他看到村里人穷,还没文化,就拿出自己的抚恤金,甚至把母亲的寿材木板拿出来做了书架,办起了图书室和夜校。他把粉笔塞进弹壳,用残臂夹着在黑板上写字,两年就教出了一百多个学生。

他心怀悲悯与担当,引领着村民们向命运抗争,向那看似不可捉摸的老天爷奋力索要生存的活路,无畏艰难,只为让众人能于困境中寻得生机。

为觅水源,他毅然亲自深入二十多米深的井中。当艰难上来时,那假肢竟与残腿紧紧冻作一团,足见寻水之路的艰辛与他的坚韧不拔。

为了让村里通上电,他拖着残躯跑了两万多公里,磨坏了好几副假肢。1978年,张家泉村终于亮起了全乡第一盏电灯。

1982年,他因身体原因卸任,却立刻投身了第三个战场,一个对抗遗忘的战场。有个孩子问他:“你们当年打仗是不是太傻了?”这句话扎心了,也让他想起了指导员的遗言:“把二连的故事传下去。”他决定用笔当枪。

那是一场悄然无声却又近乎遥不可及的战斗。没有喧嚣的呐喊,没有明显的硝烟,胜利的曙光仿若隐匿在迷雾深处,难以触碰。他用嘴叼着笔,用断臂抱着笔写。

舌头翻烂了四本字典,口水浸湿了半吨稿纸。历经七载春秋,他殚精竭虑,反复修改达七稿之多,终以非凡毅力铸就一部33万字的鸿篇巨著——《极限人生》。

书成那天,他在扉页写满战友的名字,跪在地上,一把火烧了,他说这是给兄弟们的信。

1952年至1996年间,他抱病之躯,坚持完成上千场报告。即便身体每况愈下,仍未停下宣讲的脚步,直至因脑梗塞,溘然倒在那承载无数知识与信念的讲台上。

朱彦夫总说:“我不是英雄,真正的英雄都留在长津湖了。”可他这一辈子,跨过了血肉、土地、精神三重战场,把自己活成了一座丰碑,人们都叫他“中国的保尔·柯察金”。他用自己的极限人生,给“战斗”这个词,写下了最硬核的注解。

何时。

去过长津湖的都是英雄!

沧南昇

致敬!