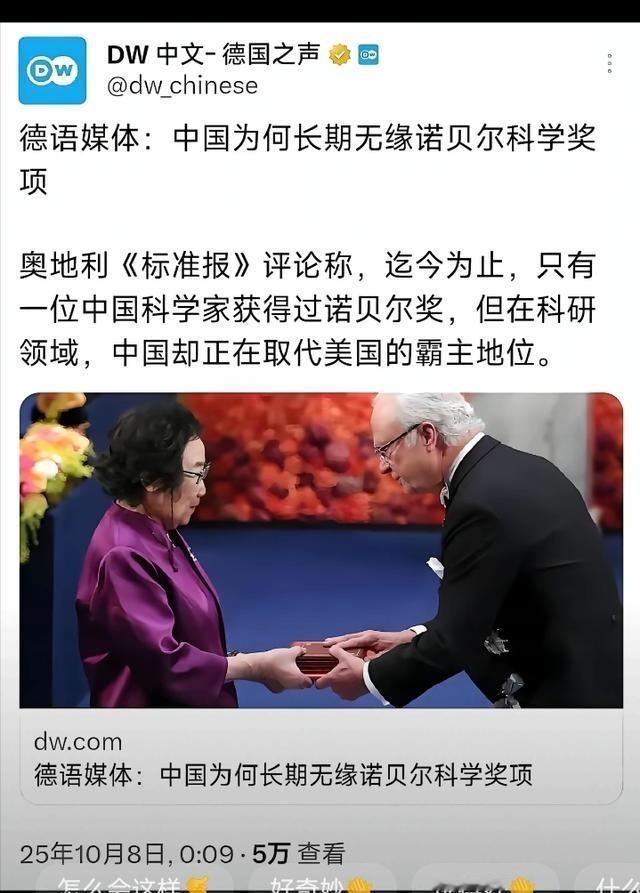

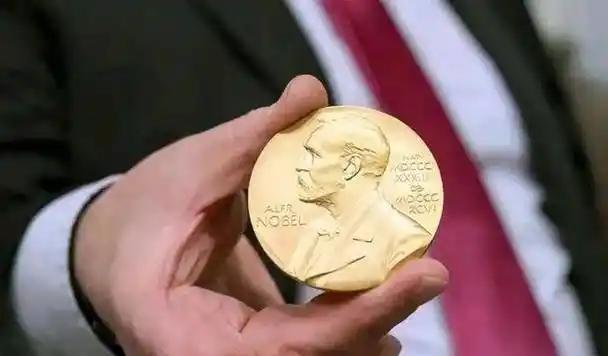

德国媒体问全世界各国民众一个问题:“中国科学家为什么会长期无缘诺贝尔科学奖呢?”有一次,是在瑞典的斯德哥尔摩,诺贝尔奖又颁了。灯光璀璨,掌声雷动,台上站着的却还是熟面孔,不是美就是日,要不就是德。中国科学家,依旧没上榜。 大家都知道,诺贝尔奖是全球最具权威的科学奖项之一。在很多时候,这个奖项的评选并不仅仅是看科学成果,更多时候也夹杂着政治和意识形态的因素。 先看看今年的颁奖现场,物理奖给了研究量子纠缠的美国和奥地利科学家,化学奖归属开发新型电池材料的美国团队,生理或医学奖则颁给了在 mRNA 技术领域突破的德国与美国学者。 台上的获奖者说着英语、德语,台下的镜头扫过各国使节,中国科研界的名字再次缺席。这不是偶然,自 1901 年诺奖设立以来,中国本土培养的科学家获得科学类奖项的只有屠呦呦一人,还是在 2015 年凭借青蒿素的发现拿下生理或医学奖,其余获奖的华人科学家大多长期在海外工作。 有人说中国科研投入不够?其实不然。根据《2024 年全球创新指数报告》,中国的研发投入已经连续 8 年位居世界第二,2023 年全社会研发经费超过 3.8 万亿元,占 GDP 的比重达到 2.55%,这个数字比很多发达国家都高。 而且中国在论文发表数量上早就稳居全球第一,2023 年在国际顶级期刊上发表的科研论文占比超过 28%,可为什么到了诺奖评选时,这些成果好像没那么 “显眼”? 这里就得说说诺奖评选的特点了。诺贝尔科学奖特别看重 “开创性突破”,而且往往会滞后成果出现二三十年,比如今年获物理奖的量子纠缠研究,其实在上世纪 80 年代就有了核心进展,直到现在才被认可。 中国现代科研体系真正起步是在改革开放之后,大规模投入更是近二十年的事,很多领域的研究还处于 “追赶” 阶段,那些能达到诺奖级别的成果,可能还需要时间沉淀。 还有一个容易被忽视的点是学术话语权的问题。诺奖的评审委员会成员大多来自欧美国家,他们更熟悉本土的科研团队和成果,对中国科学家的研究往往需要更长时间去了解和验证。 比如中国在高铁、5G、量子通信等领域的技术突破,虽然在应用层面影响巨大,但在基础理论研究上,与诺奖的评选标准还有一定距离。 而且中国科学家在国际学术组织中的参与度相对较低,很多研究成果虽然发表在国际期刊上,却缺乏足够的国际同行来推荐和认可,这也在一定程度上影响了诺奖的评选。 不过最近几年,中国科研界也在悄悄改变。比如在数学领域,中国学者在国际数学家大会上获奖的人数越来越多;在生命科学领域,中国团队在基因编辑、干细胞研究等方向也取得了不少突破性进展。 就像屠呦呦获奖时,评审委员会说的那样,这是对中国传统医学与现代科学结合的认可,也是中国科研实力提升的一个信号。 或许不用急着纠结为什么没获奖,随着中国科研体系的不断完善,以及更多年轻科学家走向国际舞台,未来在斯德哥尔摩的领奖台上,一定会出现更多中国科学家的身影。 真正做事的人,没空抬头看那些闲言碎语。论文还在写,实验还在做,成果还在出。有一天,当中国科学家的名字频繁出现在每一个突破性发现里,当他们的技术改变每一个人的生活,奖项不奖项,不过是个笑话。就像寒冬里的树,根扎得够深,春天自然会来。谁也挡不住。