马斯克又搞了个大新闻,这次他晒出了50000吨的一体化压铸机,说能一次性压铸五辆特斯拉的车身部件。

这事情挺夸张的,但说实话,现在整个电动车行业都在拼命搞这种“更大、更强”的压铸设备,感觉就像是一场没有明说的军备竞赛。 我们先捋一捋这件事的来龙去脉。其实早在几年前,特斯拉就已经开始用6000吨的压铸机来生产Model Y的后底板了。而这次公布的50000吨设备,计划2025年4月在得州工厂投入使用,号称能一次性造出整个车架,甚至生产周期不到5秒。

除了特斯拉,国内几家车企也没闲着。哪吒汽车和力劲集团合作研发20000吨以上的压铸机,小鹏和东风则都在推进16000吨级别的设备。 而且从公开信息来看,压铸机的吨位几乎每隔一两年就被刷新一次,从6000吨、9000吨、12000吨,一直到今天特斯拉宣称的50000吨,发展速度确实惊人。

这背后当然不只是一场数字游戏。一体化压铸最直接的好处是降低成本、提高效率。传统车身制造需要冲压上百个零件再焊接,而一体化压铸可以一次成型,大大简化流程。而且车身刚性还会更强,这对电动车来说尤其重要,因为电池包和车身结构的整合要求更高。 但另一方面,这种技术也意味着巨额投入。一台超大型压铸机动辄数亿,不是所有车企都玩得转。感觉这就像是在赌,赌规模效应能压过初始成本,赌未来电动车的销量能撑得起这样的产能。

但我倒觉得,行业是不是有点过于追求“大”了?超大型压铸机虽然听起来很厉害,但风险也不小。比如一旦设备故障,整条生产线都得停摆,维修成本极高。 而且目前这类技术主要依赖少数供应商,像意大利IDRA、中国力劲这些,如果供应链出问题,很多车企会被卡脖子。 还有就是,真的所有车都需要用这么庞大的设备来生产吗?尤其是对一些中低端车型来说,是不是有点杀鸡用牛刀?

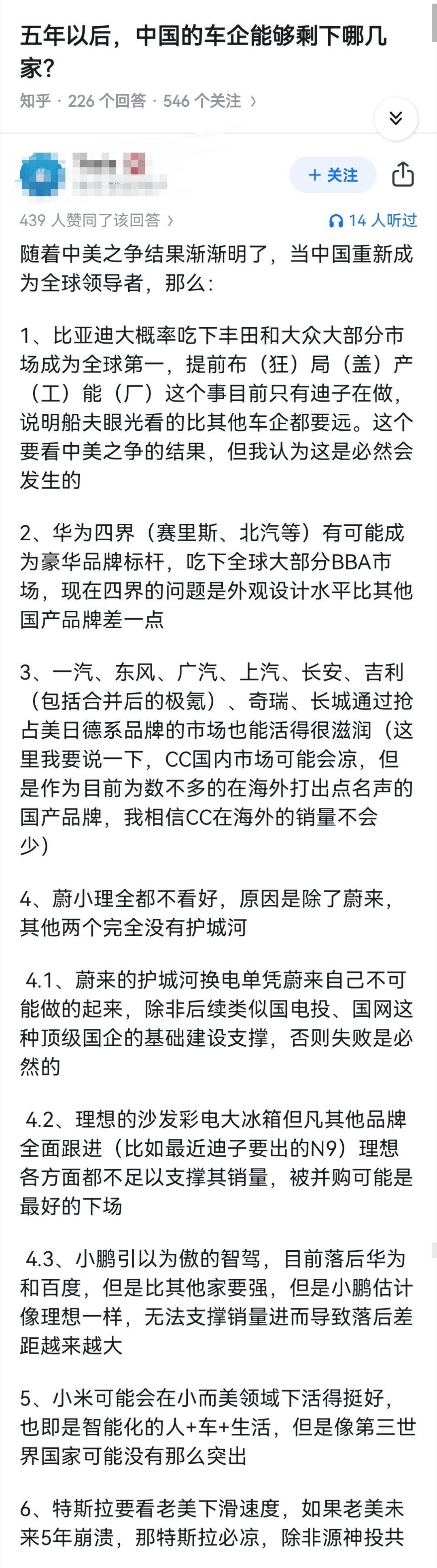

在我看来,这场压铸机竞赛反映的其实是电动车行业更深层的焦虑:大家都想通过技术突破建立壁垒,拉开身位。但技术本身并不是目的,能不能实现商业化、能不能被市场接受才是关键。 而且过度依赖单一技术路径也是有风险的,万一未来材料工艺或者组装方式又有新突破,现在这些重投入可能就变成沉没成本了。 反正我觉得,车企还是得保持灵活,别光顾着追热点,毕竟制造业最后拼的是综合实力,而不只是一两个炫目的概念。

虽然一体化压铸确实是行业的大趋势,但吨位大不代表一切。能不能用好、怎么控制风险、如何平衡成本与效益,这些问题可能比单纯刷新纪录更重要。毕竟真正改变行业的,从来不只是机器,而是怎么用机器的人。

dddd

特斯拉的新闻和小米的有的一比。压铸出来的是车架吧,怎么就5秒压铸出一辆特斯拉。特斯拉就卖车架吗?

用户10xxx69

50000吨算个球!雷军的小米很快就会字研出50001吨的一体化压铸机!

上去就是怂

加快了资本家赚钱的速度而已,对于消费者和就业者来说没什么好处。