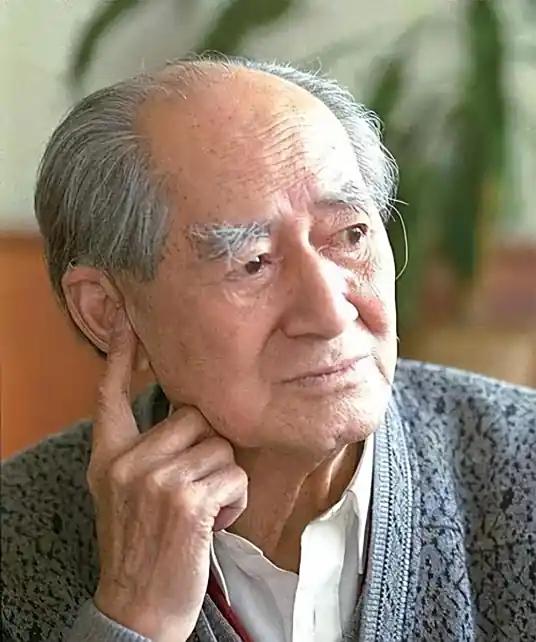

1996年,82岁的著名作家徐迟,从医院病房的6楼一跃而下,震惊了整个文学界。 1996年12月12日深夜,武汉同济医院六楼的一扇窗户被82岁的徐迟悄悄推开。谁也没想到,这位曾用《哥德巴赫猜想》点燃一个时代的诗人,竟然会以如此决绝的方式,结束自己的生命。人们无法理解,这位刚刚出版《江南小镇》续集、还在筹划新作的文坛宿将,为何会选择这样的告别。 原来,对于晚年的徐迟来说,支气管炎让他呼吸艰难,高血压时时威胁着他的清醒,肠胃功能紊乱剥夺了饮食的乐趣。他曾在给友人的信中写道:“每一天都在与身体谈判,而结果总是溃败。” 更让他难以忍受的是,曾经走遍江南塞北的脚步,如今却被禁锢在病房的方寸之间。这位热爱旅行、曾在祁连山雪线下放歌的诗人,如今连走到窗前都要倚靠他人搀扶。 在他最后的日子里,医护人员时常看见他对着窗外发呆,用英文在纸片上反复写着“走意已坚”。他曾对主治医生说起“花盛则谢,光极则暗”这样的话,眼神里全是绝望。那些陪伴他一生的文字,那些曾经美妙的诗句,在生命的最后时刻似乎都失去了魔力。 另一方面,他情感上的创伤从未真正愈合。他相伴近半个世纪的妻子陈松的离世,带走的不只是一个伴侣,更是他与青春岁月最紧密的连接。 而他78岁那年的黄昏恋,本以为是生命最后的馈赠,却成了另一道深刻的伤口。与陈彬彬的婚姻破裂后,他在子女面前总是沉默。有时他会翻出老相册,对着那些发黄的照片发呆,那里有江南的烟雨,有文坛的盛事,有他们一家其乐融融的时光。可所有这些,都成了再也回不去的过往。 与此同时,九十年代的中国,正经历着前所未有的剧变。市场经济的大潮汹涌而来,曾经被奉若圭臬的文学和理想主义,迅速被实用主义和商业洪流冲刷到社会的边缘。书店里,纯文学的柜台前日渐冷清;社会上,“造导弹的不如卖茶叶蛋的”成为流行一时的顺口溜。 他曾在一次座谈会上痛心疾首:“文学不该是市场的奴仆。”然而座下的年轻面孔大多不以为然。这让他发现,自己曾经赖以生存并为之骄傲的文学信仰,在那个“一切向钱看”的氛围中,竟然显得如此苍白无力。以至于晚年的徐迟话变少了,常常一个人坐在书房里,对着满墙的书籍发呆。 1996年冬天,因为血压问题和支气管炎复发,徐迟住进了同济医院的高干病房.在医院的最后日子里,他发现窗外的武汉正在飞速变化,霓虹灯的光芒甚至能映照到他的病房。 而他的内心,却停留在《哥德巴赫猜想》发表时的那个春天,那时他六十二岁,正是创作的盛年,他的文字让数学家的故事成为一代人的精神坐标,让理性与诗意在纸上完美交融。无数青年因为他的作品而相信,在这个世界上,真的存在如诗般严谨、如数学般优美的理想之境。 可对于这个把尊严看得比生命还重的老人来说,与其在病榻上慢慢耗尽最后的体面,不如在还能自主选择时,为自己写下结局。 12月12日那天晚上,他似乎格外平静。按照惯例服完药,他和值班护士简单道了晚安。接下来发生的就是文章开头的那一幕。 他的离去让人想起他曾在《哥德巴赫猜想》中写下的句子:“在科学上是这样,在人生中又何尝不是如此——我们需要解开一个个谜题。” 而他,也用自己的方式解开了生命的最后一道难题,关于尊严,关于自由,关于一个理想主义者如何与他不愿妥协的世界告别。 信源:南通日报——徐迟何以陨落 文│一阳 编辑│史叔