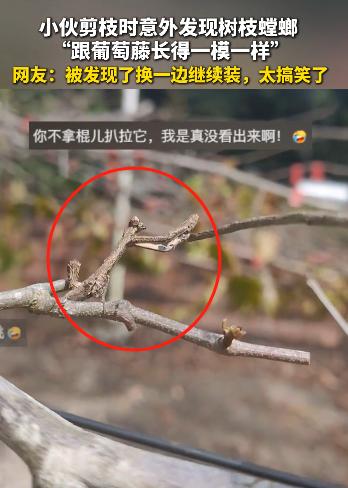

大千世界,真是无奇不有,近日广东小伙子修剪葡萄藤时,突然发觉有根“树枝”不对劲,仔细一看,竟是只螳螂在伪装!它的颜色、纹路跟葡萄藤条简直一模一样,要是不动,根本分辨不出来。 周末的广州番禺,午后阳光把院子里的葡萄藤晒得暖融融的。 28岁的李阳拿着修枝剪蹲在藤架下,打算把过密的枝条修剪一下,让葡萄能多晒点太阳。 他的手指捏着一根拇指粗的“枝条”,刚要下剪,指尖忽然顿住。 这“枝条”摸起来比旁边的藤条略硬一点,风一吹,其他藤蔓都在晃,它却只轻轻颤了一下,透着股说不出的怪异。 李阳把修枝剪放在一边,凑得离藤架更近了些,鼻尖几乎碰到那根“枝条”。 这时候他才看清,所谓的“枝条”顶端,藏着一对米粒大的复眼,正悄悄盯着他。 而“枝条”两侧的“分枝”,其实是折叠起来的螳螂前足,上面还带着极细的锯齿,不仔细看根本发现不了。 更让人惊讶的是,螳螂的鞘翅上布满了和葡萄枝一模一样的褐绿色纹路,甚至还有几处类似树皮的细小裂纹。 阳光洒在上面,颜色和藤蔓浑然一体,若不是刚才那一下细微的颤动,他恐怕真的会一剪子剪下去。 李阳把这段经历拍了视频发到社交平台,镜头里,他用一根牙签轻轻碰了碰螳螂的身体。 那只螳螂非但没逃,反而绷直了身体,连腿都贴在“枝干”上,继续装成一动不动的葡萄枝。 直到被碰得厉害,才慢悠悠换了个角度,依旧保持着“树枝”的姿态。 这段视频很快引来了网友的热议,有网友留言,我盯着屏幕看了十秒,直到它动了才反应过来是虫子,之前还以为是博主的树枝道具! 李阳还试着用手机识别这只螳螂,对着它扫了三次,前两次屏幕上只跳出“木质枝条”“未知植物”的提示。 第三次他把镜头凑得极近,软件才模糊显示“可能为螳螂科昆虫,具体品种待确认”。 这一幕让网友们调侃,连科技都被大自然的‘伪装术’骗了! 其实不止这一次,中国科学院动物研究所曾做过一项实验,用10种常见拟态昆虫测试主流图像识别软件。 结果显示,像枝螳这样的昆虫,识别错误率超过80%,因为它们的拟态不是简单的“颜色像”,而是从形态、动作到甚至气味的全方位模仿。 后来,李阳特意查了资料,才知道这种螳螂叫“枝螳”,属于螳科枝螳属,在华南地区的藤蔓植物上很常见。 但因为拟态能力太强,平时很少被人发现。 更关键的是,它们会模仿树枝被风吹动的节奏,轻微晃动身体,让自己‘融入’环境,这种适应能力是经过几百万年进化形成的。 近年来,有科学家根据枝螳的形态和体色变化原理,设计出了更隐蔽的户外生态监测设备。 这种设备的外壳模仿枝螳的纹路和颜色,还能根据环境光线调整色调,放在野外时,不仅不容易被动物察觉,还能减少人类活动对生态的干扰。 这也让我们意识到,大自然里的小生物,其实藏着比我们想象中更精妙的智慧。 最后,李阳没有打扰这只枝螳,只是把它轻轻移到了葡萄藤更茂密的地方。 怕后续修剪的时候伤到它,毕竟这么神奇的小生命,能遇见也是一种缘分。 这段经历也让他有了新的感悟:平时我们总说“大千世界无奇不有”,但很多时候,这些“奇”就藏在我们身边的院子里、花丛中。 只是我们走得太快、看得太急,忽略了这些自然的小惊喜。 下次当我们修剪植物、漫步公园时,不妨慢一点、仔细一点,说不定就能遇见藏在枝叶间的“伪装高手”,见证属于大自然的奇妙时刻。 信息来源:新华网2025-10-20发布视频