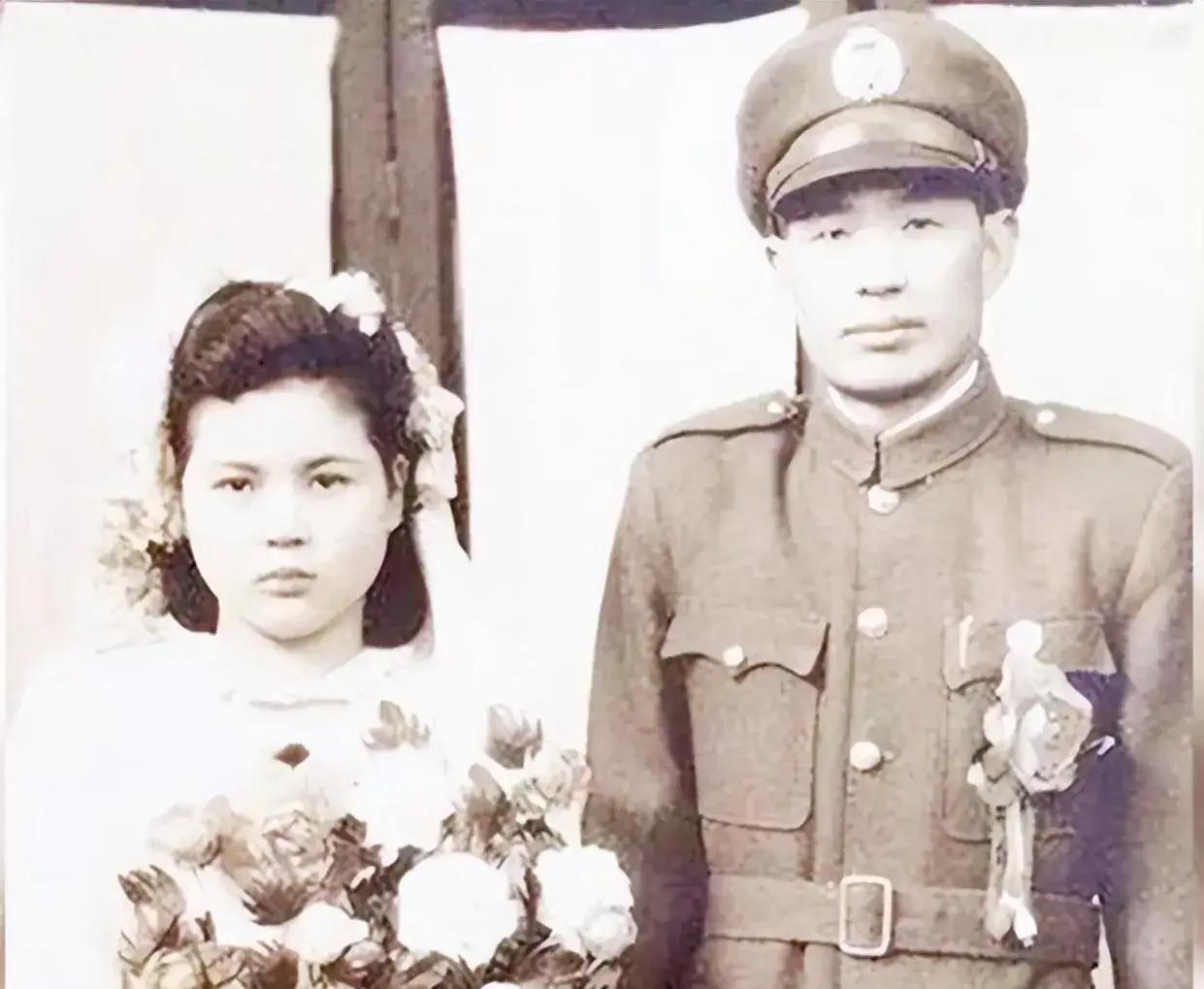

1945年,远征军连长刘运达,不顾非议,坚持迎娶日本女战俘,他说:“她不是罪人!”然而,32年后,他才知道,妻子不但出身亿万豪门,还是家族的唯一继承人…… 1945年夏天,中国西南前线的硝烟刚散,一桩意外的婚事却在军营里传得沸沸扬扬,远征军连长刘运达,娶了一个日本女战俘。 当时谁都不敢相信。 打了这么多年仗,死里逃生的中国军人,竟然看上了敌人的护士。 有人当面问他是不是疯了,刘运达只是笑,说:“她是人,不是罪。” 那位女战俘叫大宫静子,随军护士,二十出头。 在滇缅战场的一次交火中,她所在的小队被歼,成了俘虏。 别人都怕她身份敏感,不敢靠近,唯独刘运达,每天端着饭菜去送,问她:“吃得惯吗?” 刚开始,静子低着头,谁的话都不敢接。 后来她发现,这个中国军官不骂她,不打她,反而帮她擦伤口、找药,甚至在她生病时熬粥喂她。那碗粥,她记了一辈子。 几个月后,刘运达跟部队请示,说想娶她为妻。 营里炸了锅。有人说这是侮辱烈士,有人说他脑子被炮弹震坏了。 可刘运达就是不退。最终,部队批准了婚事,他打了太多胜仗,也流了太多血。 婚后,静子换了个名字叫莫元慧。战争结束,她跟着丈夫回到湖南老家。 那时家乡破败,草房几间,锅碗叮当。她不会种地、不会烧柴,常常被烟呛得眼泪直流。 但她不喊苦,只问一句:“我能帮什么?” 她学着包饺子,学着种豆子,学着在冬天用柴火烤地瓜。 乡里人起初都避着她,背地里叫她“鬼子婆”。 可时间久了,人们发现这女人心软,谁家有病有难,她总第一个跑去帮忙。 村口的孩子们最喜欢她的糖,喊她“慧娘”。 刘运达对她也越来越依赖。两人养了两个儿子,家虽穷,却从没缺过笑声。 三十二年过去,1977年的一天,村头开进一辆黑色小轿车。 那时候乡下人见汽车比见飞机还稀罕,刘家院子立刻围满了人。 下车的日本男人穿着西装,拿着厚厚的文件,走到院门口,用蹩脚的中文问:“请问,您是大宫静子小姐吗?” 莫元慧愣住了,筷子掉在地上。那一刻,她好像被拖回了三十多年前的日本。 那人解释说,她的父亲,日本金泽市的实业家大宫义雄,找了她三十多年。 家族产业庞大,如今三个兄长都已去世,只剩她是唯一继承人。 刘运达听得懵了,连“亿万家产”这几个字都没反应过来。 他抬头看着妻子,那张被岁月打磨的脸上,早已没有当年异国姑娘的影子。 “慧子,”他迟疑地问,“你……真是他们找的人?” 莫元慧流着泪点头。那一刻,她的心里五味杂陈。 她曾是日本豪门的女儿,如今却成了中国山村的农妇;她的家在远方,却把一生都扎根在这片黄土地上。 没多久,她还是决定回日本见父母。刘运达没拦,只说:“该去的地方,去看看吧。” 三年后,也就是1980年,刘运达带着两个儿子去了日本探望。 妻子已成为大宫财团的新掌门人,穿西装、坐专车、身边随从众多。 刘运达第一次进东京那栋玻璃大厦,脚下发虚。 晚宴上,他一句话没说。 灯光下的妻子,举止优雅,说日语流利,仿佛成了另一个人。 回到房间,他独自点了支烟,默默望着夜色。 第二天早上,莫元慧推门进来,坐在他身边,轻声说:“我什么都可以不要,但你是我一生的家。” 刘运达眼眶湿了。从那天起,他决定留下。 可十年豪华的生活,并没让他快乐。 他怀念的是屋外的稻田、屋里的鸡鸣、还有那口柴火锅的味道。 妻子看懂了他的沉默。 1989年,她把公司交给两个儿子打理,对外宣布“退休”。 没多久,她带着刘运达回了中国,回到那个种满黄豆的小村子。 他们重新修了院墙,屋里摆着旧木桌,门口挂着风铃。 早晨一起浇花,傍晚并肩坐在树下乘凉。 邻居常说,他们像一对老夫妻,也像两个经过风雨又回到原点的孩子。 那时,没人再叫她“鬼子婆”,大家都喊她“刘婶”。 有人问刘运达:“你不后悔当年娶她吗?” 他笑着摇头:“她跟我过的,是命,不是恩情。” 真正的爱情,不是惊天动地,而是在人生最平凡的日子里,彼此仍能看见对方心底的光。 她跨越了国界,他跨越了偏见;她用余生赎罪,他用真心救赎。 战争让他们相遇,岁月让他们相守。 当年那个娶了日本战俘的中国军人,最终娶到的,不只是一个女人,而是一个懂得回家的灵魂。