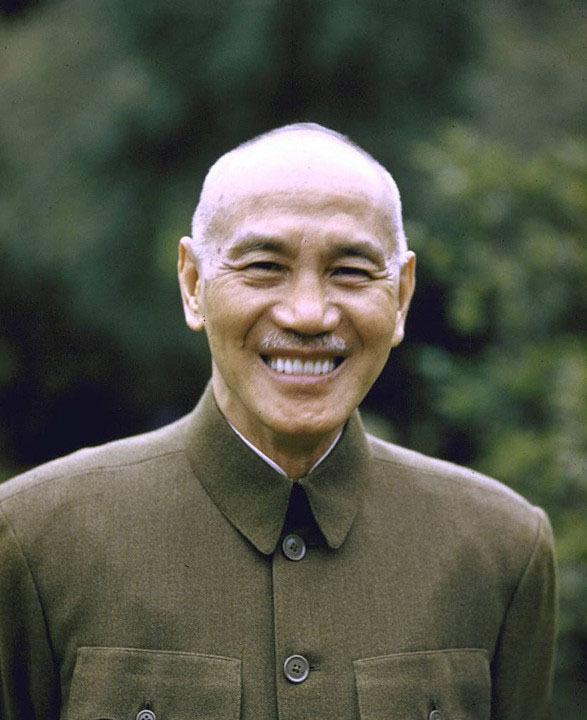

1949年,川军将领潘文华在起义前,发现枕边人七姨太每天都悄咪咪的,有次他开始调查结果发现枕边人七姨太是特务,随后潘文华既没惊动国民党,也没牺牲地下党同志,解决了这个麻烦,他是怎么做到的? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 潘文华出生在四川仁寿的一个普通农家,生活清苦,父亲去世早,母亲改嫁,他少年时在成衣店当学徒,虽然没学成手艺,但察言观色的本事却练得炉火纯青,20岁时,他凭着胆大心细,抓住机会加入了军队,从此开启了自己的军旅生涯。 早年间,他以灵活机敏的身手得了个“潘鹞子”的外号,借此一路崭露头角,他在西藏打过仗,也在军阀混战中冒险救回旅长的遗体,赢得了上级的信任和提拔,从一个普通士兵到指挥川军23军的高级将领,他一步步地走到了四川军界的核心圈子。 然而,蒋介石对地方势力的提防,早已不是秘密,川军作为割据一方的地方武装,始终被中央政府视为眼中钉,刘湘去世后,蒋介石加紧削弱川军势力,对潘文华这样的地方将领更是心存疑虑,1944年,他甚至命潘文华偷袭刘文辉,但潘文华没有照办,反而暗中开始为自己筹划后路。 抗战结束后,国共之间的矛盾迅速升级,1946年,潘文华在重庆秘密参与了保护中共代表团的行动,这件事让蒋介石非常不满,他很快被撤职,部队也被收编,成了一个手上无兵的空头司令,这种处境让潘文华对蒋介石彻底失去了信心。 到1949年,解放军的攻势已经逼近西南,蒋介石寄希望于川军能死守四川,而潘文华与刘文辉、邓锡侯早已暗中筹划起义,他们明白,继续为国民党效力只会让四川百姓陷入战火,而起义则是唯一的出路。 就在潘文华准备行动时,他发现家里出现了一些奇怪的现象,他的七姨太张梦若,平日里贤惠温柔,最近却显得有些反常,她总是频繁外出,有时深夜里还会传来一些奇怪的声音,潘文华起了疑心,但没有声张,而是派人暗中调查。 不久后,真相浮出水面,张梦若是国民党保密局的特务,代号“镜兰”,她的任务是监视潘文华的一举一动,一旦有异动,随时准备动手,这一发现让潘文华大为震惊,他没想到,身边最亲密的人竟是潜伏的敌人。 副官建议立即将张梦若抓起来处理,以绝后患,然而,潘文华很清楚,这么做只会打草惊蛇,他的起义计划尚未完全落实,任何风吹草动都有可能引来保密局的注意,导致全盘皆输。 经过反复思量,他决定用另一种方式解决这个问题,他以战事紧张为由,劝张梦若带着孩子前往香港避难,并拿出一大笔钱作为安家费,张梦若没有多想,接受了这一安排,潘文华用这种方法,既除掉了身边的隐患,又不至于暴露自己的计划。 送走张梦若后,潘文华全力投入到起义的筹备中,1949年12月9日,他与刘文辉、邓锡侯在彭县通电全国,宣布起义,这一行动迅速瓦解了国民党在西南的最后防线,蒋介石原本计划利用四川的地势顽抗,却因起义的突然爆发而彻底崩溃,五天后,他不得不从成都仓皇出逃。 起义的成功,不仅为解放军扫清了进军西南的障碍,也避免了四川成为战场,潘文华的部队控制了成都到重庆的交通要道,为解放军的后续行动提供了重要支持,这场起义被视为西南解放的关键一步,意义深远。 潘文华在起义后没有居功自傲,他积极支持抗美援朝,捐出一半家产,还在西南军政委员会任职期间,为百姓减轻负担、修建水利,他的这些举动赢得了民众的尊敬,也为自己的人生增添了一笔厚重的色彩。 1950年,潘文华因病在成都去世,享年64岁,他的一生,既充满了传奇色彩,又折射出那个时代的复杂与变迁,他既是一个地方势力的代表人物,也是一个顺应历史潮流的先行者。 信息来源:(中国军网——彭县起义前的“暗战”)