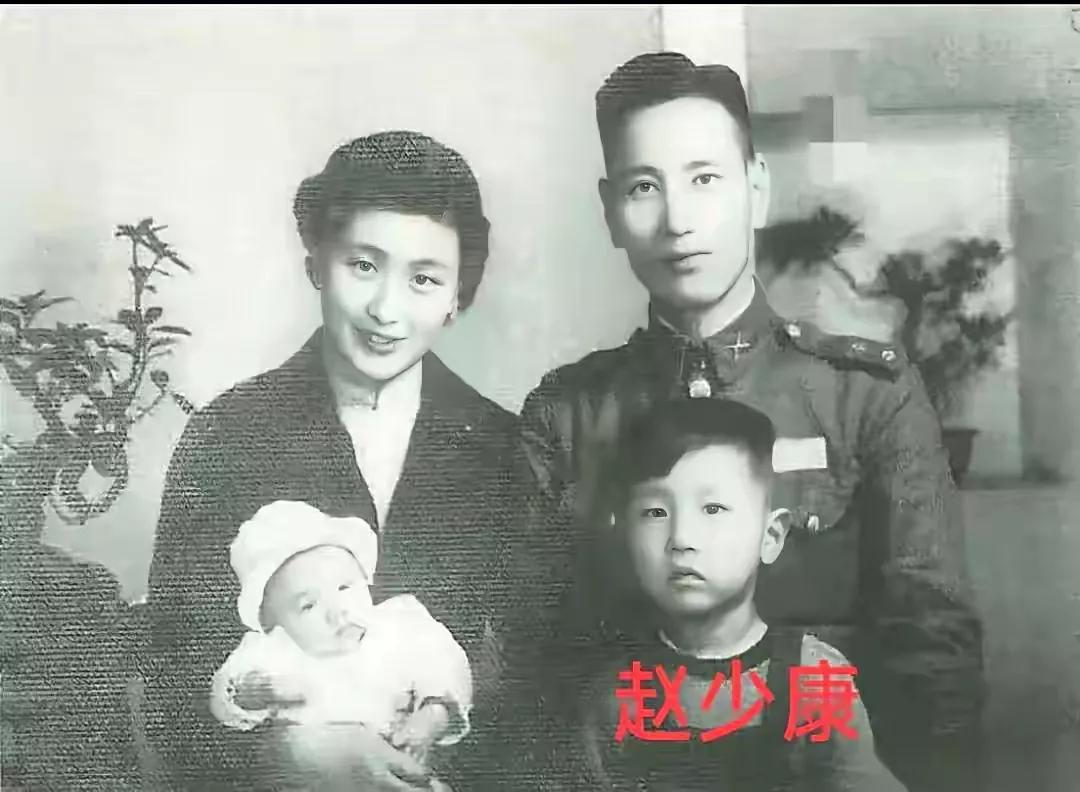

他是世界上第一个惯性导航博士,不顾阻挠,几经波折,终于被祖国用美军战俘换回了国!他就是两院院士、“七一勋章”获得者、“中国惯性导航之父”——陆元九! 陆元九这辈子最打动人的,就是带着当时最顶尖的航天技术一头扎进祖国的空地里拓荒。抗战胜利后他考上公派留洋,选了个连美国人都头疼的硬骨头专业——惯性导航。 这门技术在当时有多重要?二战时德国V-2导弹能精准打击目标,靠的就是里面简单的陀螺仪和加速度计,而陆元九学的,正是能让飞行器“蒙眼辨方向”的核心本事。 新中国成立后他想回国,美国人拦着不放,直到1956年才被祖国用美军战俘换回来,过罗湖桥那几分钟,他说一辈子都忘不了,那是从一个世界回到了自己的根。 回国后陆元九没歇着,直接白手起家筹建中科院自动化研究所,从找办公地、买设备到拉队伍,样样亲力亲为。 1958年国家要搞人造卫星,钱学森提了想法,陆元九立刻接上话:不仅要搞卫星的自动控制,还得能用技术把它收回来。 这在当时可是世界上从没听过的概念,要知道那时候咱们连探空火箭都没造出来。他带着人两个月就拼出了探空火箭仪器舱模型,国庆节展出时国家高层都来看了,他亲自讲解,那模型看着简单,却是中国“两弹一星”事业实打实的起步。 搞航天最缺的是“导航眼睛”,也就是惯性器件,陆元九就牵头建起了专门研究惯性技术的实验室。 那时候国内工业基础差,连测量这些精密器件的设备都没有,他就带着团队在长春造出了咱们的头一个大型的精密离心机。 这台机器有多关键?现在“嫦娥”探测器里的惯性仪表,在发射前都得经过类似设备的严苛测试,确保在太空极端环境下不出错,而这路子就是陆元九当年闯出来的。 他还写了本《陀螺及惯性导航原理》,后来航天领域的技术员几乎人手一本,相当于给中国航天人编了本“导航说明书”。 最让人佩服的是他不认命的劲头。70年代末他接手控制器件研究所时,想从国外买些高精度测试设备,结果外国厂商放出话:零件或许能卖几个,关键设备绝对不出口。 陆元九彻底断了依赖进口的念头,带着团队自己啃硬骨头,几年后不仅造了出来,后来在国际会议上还能跟当年禁运的外国专家开玩笑说“现在我们能给你们供货了”。 正是这套自主研发的测试系统,让中国惯性器件摆脱了卡脖子,后来“北斗”卫星能实现全球精准定位,靠的就是一代代人踩着他铺的路往前走。 陆元九还把“较真”的规矩刻进了中国航天的骨子里。他常说“上天的东西,99分都是不及格,相当于零分”,这句话至今还在航天院所里流传。 1996年“长征三号乙”火箭发射失败,76岁的他临危受命,连着几天几夜查数据、找原因,硬是揪出了故障根源。 这种严谨劲儿传到了现在,“天问”探测器飞几亿公里去火星能精准着陆,“天宫”空间站在太空稳定运行,靠的就是这种对每一个数据都不松懈的态度。 他不仅自己较真,还拼命培养年轻人,在研究所推动招收研究生,90多岁时坐着轮椅还去实验室看数据、推导公式,拿出积蓄设青年创新奖,颁奖时再累也要站起来把奖状亲手递到年轻人手里。 现在咱们看着“嫦娥”抱回月壤、“天问”传回火星照片、航天员在“天宫”里工作生活,可能想不到这些壮举的起点,是一位老人当年在简陋实验室里的坚守。 陆元九当年打下的底子,不只是造出了几台仪器、写了一本书,更是建起了中国惯性导航的技术体系,留下了“严格、认真、执着”的科研作风,培养出了一茬又一茬能扛事的航天人。 就像神舟十三号航天员王亚平给陆元九写的信里说的,正是老一辈的坚持,才有了后辈在太空的底气。这位“中国惯性导航之父”或许名字不为人熟知,但他播下的航天种子,早已长成了支撑中国航天飞天的参天大树。 对于此事,大家有什么看法呢?欢迎在评论区留言讨论! (信源:陆元九:“一百分才及格”——中国青年网)