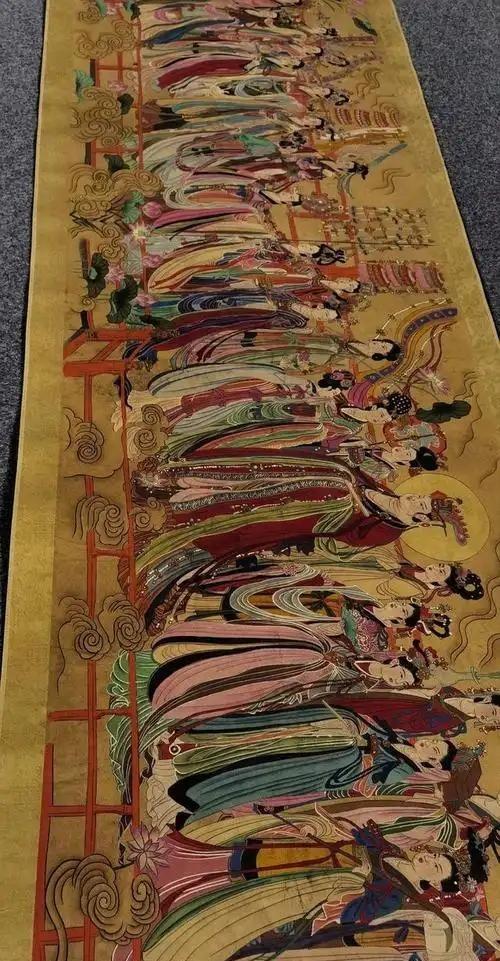

1937年,著名的国画家徐悲鸿用自己的七张画作再加上1万元港币,买下了一幅旧画。这幅画年代久远,纸面已经发黄,没有任何落款。旁人辨认不出是哪个朝代的画作。 徐悲鸿出生在1895年江苏宜兴一个普通乡村家庭,原名徐寿康。父亲徐达章是当地画师,靠教书卖画维持生计。从小徐悲鸿就跟着父亲学画,9岁时能临摹晚清名家作品,13岁开始随父亲到乡下卖画赚点小钱。这段经历让他早早接触到民间生活,对马匹和人物画特别感兴趣。1916年他去上海复旦大学学法语半年,后来转到震旦大学继续。课余时间他没闲着,一直练习素描和油画基础。次年他自费去日本考察美术,半年时间看了不少当地画展和学校。 回国后徐悲鸿1918年到北京,进北京大学画法研究会旁听,还在附设的业余绘画研究所教课。他边学边教,积累了不少经验。1919年他争取到公费留学法国,进巴黎国立高等美术学校朱利安画室,专攻油画和素描。在欧洲他系统学了西方技法,特别注重人体结构和透视。1927年回国,任国立中央大学艺术系教授,还当了上海南国艺术学院美术系主任和北平大学艺术学院院长。他推动中西艺术结合,在教学中强调写实技巧。 1929年徐悲鸿在南京中央大学艺术系当教授,指导学生画马和人物。1931到1934年他又游欧洲,考察各大博物馆,收集资料。抗日战争开始后,他去南洋办画展筹钱支援国内。那些年他画了不少马主题作品,象征民族精神。1942年他回昆明和重庆,继续创作和教书。1946年任北平艺术专科学校校长,管理学校日常。1949年后他当中央美术学院院长,还任全国美术工作者协会主席和中央文史馆副馆长,一直忙到1953年因脑溢血去世。 1937年春天徐悲鸿到香港办个人画展,展出他的代表作如奔马图。香港那时是中西艺术交易中心,吸引不少收藏家。许地山夫妇是当地文化圈活跃人物,他们知道德籍马丁夫人家有中国古画,就引荐徐悲鸿去看看。马丁夫人父亲清末到民国在中国工作,担任公职,期间收集了不少书画。这些藏品装了四个大箱子,包括各种朝代的作品。徐悲鸿查看前两个箱子,没啥特别感兴趣的。 打开第三个箱子时,一幅绢本白描人物画卷出现。画长292厘米,宽30厘米,纸张发黄,边缘有点磨损,没任何落款或印章。别人看不出是哪个朝代的,但徐悲鸿仔细观察线条和布局,认出是唐代风格。画里描绘87位神仙列队行进,东华帝君、南极帝君、扶桑大帝带头,三位主神有头光,后面跟10位武将、7位男仙和67位金童玉女。从右到左,他们像在廊桥上前进。整幅用墨线勾勒,不上颜色,线条流畅自然,人物表情生动,布局节奏感强。 徐悲鸿对这画价值有把握,认为是唐代吴道子风格作品。他马上决定买下,向马丁夫人提出用自己七幅画加1万元港币交换。那七幅是他的得意作,在市场上挺受欢迎。马丁夫人同意了交易。徐悲鸿拿到画后,给它定名《八十七神仙卷》,还刻了“悲鸿生命”印章钤上,显示他对它的重视。这次交换不光是买卖,还体现了现代画家对传统艺术的传承态度。在那个时代,香港自由贸易港地位让这类古物交易常见,但徐悲鸿的举动突出他对文化价值的敏感。 交易后徐悲鸿把画带回内地,继续他的艺术生涯。1941年重庆抗日战争时期,空袭频繁,一次警报中他外出躲避,回来发现画卷和三十多幅自己作品被偷。这反映出战时文物保护难。丢失后他没放弃,1944年从中大艺术系学生那得到消息,画卷在成都出现。他凑了20万元银元和20幅画,通过中间人赎回。赎回过程花了不少精力,但总算拿回来了。 1948年徐悲鸿请刘金涛重新揭裱画卷,修补好后张大千和谢稚柳来题跋。他们在画后写文字,记录看法。张大千认为画是晚唐作品,谢稚柳也同意不是吴道子真迹,但价值高。徐悲鸿没改变看法,继续视它为珍宝。他在美术教育上投入多,主持中央美术学院,组织展览,推动学生学传统技法。1953年他因脑溢血在北京去世,享年58岁。《八十七神仙卷》后来存放在北京徐悲鸿纪念馆,成为研究唐代白描的重要资料。