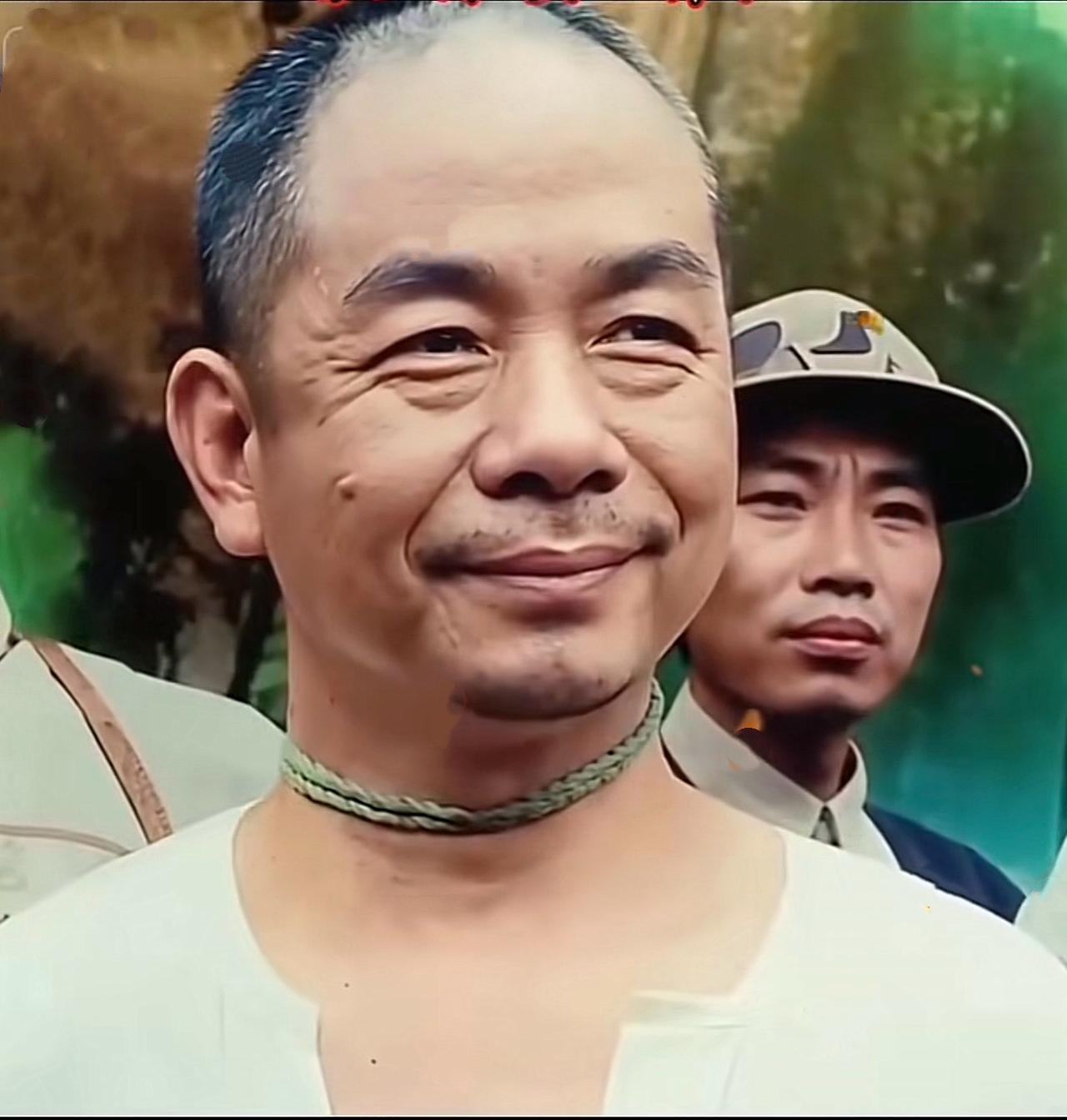

很多人都为吴石将军的牺牲而惋惜,但很少有人知道,就在他牺牲后仅仅8天,台北马场町的同一片黄土上,倒下了另一个更重磅的人物——陈仪,陆军二级上将,浙江省主席。 早在上世纪20年代,他就当过浙江陆军师长、浙江省省长,1934年起主政福建长达七年八个月,搞“三均政策”建学校、办医院,甚至组织军民打了95次抗日战斗,把原本混乱的福建治理得有模有样。 抗战胜利后,他更是作为台湾行政长官公署长官兼警备总司令,第一个踏上收复的台湾土地,主持接收工作,遣返20万日军、推动“国语运动”,那时的他在台湾和东南各省的影响力,是长期做参谋工作的吴石难以比拟的。 这种从地方治理到军事指挥都拿得起的资历,在国民党高层里都属凤毛麟角,陈仪的胆识和他撬动的局面,更能说明他的分量。 1949年初蒋介石下野后,时任浙江省主席的陈仪手里只有几个保安团,可他盯上的却是京沪杭警备总司令汤恩伯——这位手握数十万重兵、负责长江防线核心的实权派,是蒋介石的“大红人”。 更有意思的是,汤恩伯能有后来的地位,全靠陈仪一手栽培:早年汤恩伯在日本留学负债累累,是陈仪出钱帮他还债、供他完成学业,还把义女王竞白许配给他,从恩师一路变成岳父。 陈仪认准了国民党气数已尽,1949年1月派外甥丁名楠带着亲笔信去上海劝汤恩伯起义,信里直接提要求:停止修筑防御工事、释放政治犯、归附人民阵营。 这可不是简单的情报传递,而是要撬动国民党的长江防线基石,一旦成功,江南半壁江山的解放进程都可能提速。 这场策反的戏剧性,更衬出陈仪的特殊地位,汤恩伯一开始装模作样,说“时机未成熟”,还答应给陈仪的外甥安排秘书职位,转头就把信和人证打包送给了蒋介石。 蒋介石看到信时的震动可想而知,毕竟陈仪是跟着自己打天下的老臣,又是汤恩伯的救命恩人,这种级别的“反叛”比普通将领投诚可怕得多。 2月24日陈仪被捕时,还笃定地说“我和恩伯关系这么深,他就算不赞成,也不会出卖我”,直到押上囚车才对家人说“我一生糊涂,只有这次做对了”。 这种从自信到坦然的转变,藏着老派爱国人士的执拗,即便到了台湾,陈仪的分量仍让蒋介石犯难。 1950年3月蒋介石“复行视事”后,几次在日记里提“陈仪之审判”,却迟迟不敢动手。 毕竟陈仪的门生故吏遍布军政两界,连汤恩伯后来都怕背负“卖师求荣”的骂名,找审判长顾祝同求情,要求“不公开审判、保全性命”,还写信给蒋介石求饶,只是蒋介石只批了个“阅”字。 反观吴石案,从被捕到处决只用了3个月,而陈仪从1949年4月被押往台湾,拖了整整14个月才枪决,这种拖延本身就说明蒋介石对处置这位“二级上将省主席”的忌惮——杀他是为了“杀一儆百”,震慑那些心怀异心的旧部,可杀得太急又怕引发连锁反应。 陈仪的牺牲之所以被忽略,多少和他的身份尴尬有关,吴石是中共地下党员,身份清晰,事迹容易被梳理传颂;而陈仪是从国民党核心层走出来的爱国人士,他的选择不是单纯的“投共”,而是基于对时局的判断和对百姓的体恤。 主政浙江时,特务头子毛森要枪决进步青年,他坚决不批;沈鸿烈抓的农工党成员,他上任就放了,这些举动都不是刻意讨好,而是骨子里的民生情怀。 连李敖都说他“一生清廉,辛苦从公,痴心爱国,最后着魔而死”,这种评价精准概括了他的复杂性——不是非黑即白的英雄,却是乱世里守着良知的大人物。 1950年6月18日,陈仪在马场町刑场留下最后一句“人死,精神不死”,和吴石的绝笔一样掷地有声。 只是吴石的故事因“密使一号”的传奇色彩广为人知,而陈仪的牺牲更像一块巨石投入深潭,表面波澜不惊,底下却搅动着国民党统治的根基。 他的策反虽然失败,但让蒋介石看清了连自己的“老臣+恩人”都不再信服自己,只能靠屠杀维系权威;汤恩伯虽然靠告密换来了一时安全,却一辈子背着骂名,后来求去日本治病都被蒋介石冷嘲热讽,最终客死异乡时,蒋介石只说了句“死了也好”。 更值得琢磨的是,陈仪的影响力在死后仍在延续,1980年中共中央追认他为“为中国人民解放事业贡献出生命的爱国人士”,这份迟来的认可,恰是对他当年选择的最好注解。 对比吴石的“隐秘而伟大”,陈仪的伟大在于他身处高位却敢打破立场局限,在国民党政权尚有余力时就选择站在人民一边。 马场町的黄土埋了太多忠魂,吴石是出鞘的利剑,而陈仪更像一座轰然倒塌的灯塔——他的倒下,让更多人看清了旧政权的腐朽,也让“统一”的信念在黑暗中多了一份重量。 这种分量,不是军衔和职务能简单衡量的,而是藏在历史褶皱里的清醒与勇气。