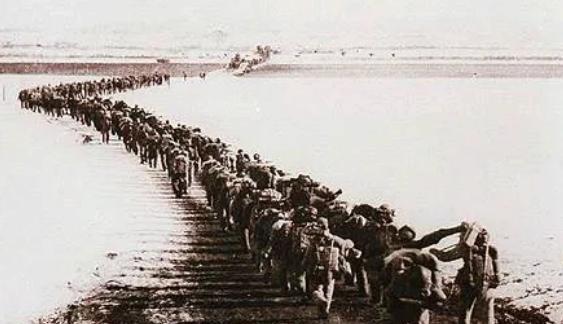

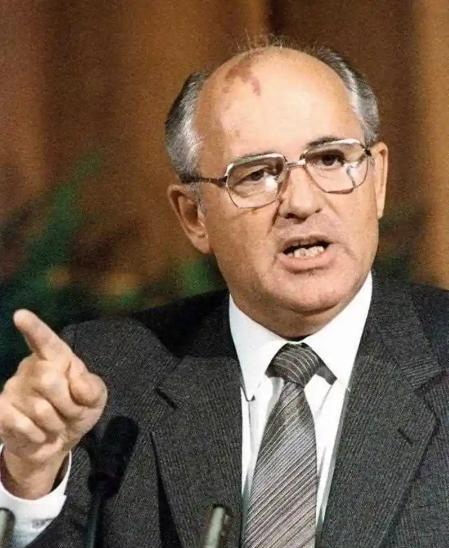

温老:当初苏联不打中国,压根不是因为怕了!真实原因回想起来令人胆寒!温老表示:“1969 年那阵中苏边境闹得特别凶,苏联没动手可不是怕咱们,是算完账发现,真打起来就是跳火坑!”怎么说跳入火坑了呢?算一笔账就清楚了。 回溯至20世纪60年代,中苏同盟关系已从建国初期的"蜜月期"逐步走向破裂。赫鲁晓夫执政后,苏联推行大国沙文主义政策,试图将中国纳入其全球战略框架,先后提出在中国建立联合军事电台、组建中苏联合舰队等涉及中国主权的无理要求,遭到中国政府坚决拒绝。 在1962年中印边境冲突中,苏联公开偏袒印度;在台湾问题上,亦多次发表干涉中国内政的言论。系列举措导致中苏关系急剧恶化,边境争端随之凸显。 自1960年起,苏联在中苏边境频繁制造事端,边境摩擦不断升级。1968年1月,苏联边防部队侵入乌苏里江七里沁岛,蓄意袭击中国渔民,造成4人死亡、9人受伤的流血事件。 1969年3月,苏联装甲部队多次侵入中国珍宝岛,对中国边防战士实施武力攻击,中国军队被迫发起珍宝岛自卫反击战。 此役中国军队以顽强作战击退苏军,取得战术胜利。苏联在冲突中遭受伤亡后颜面受损,随即释放强硬言论,计划实施多路入侵行动,并扬言对中国核设施发动"外科手术式核打击",中苏战争风险达到顶点。 从地缘军事角度分析,中国幅员辽阔且地形复杂,西部高原、北部山地等地形构成天然防御屏障,严重制约机械化部队机动。 苏联若实施大规模入侵,虽具备常规武器装备优势,但难以实现速战速决的战略目标。更关键的是,苏联远东地区的军事补给高度依赖西伯利亚铁路,该线路是维系远东驻军后勤的唯一生命线。 而中国空军具备对该铁路关键节点实施打击的能力,一旦战事爆发,苏军补给线将面临持续威胁,深入中国境内的作战部队极易陷入补给中断的困境,形成"进难攻、退难守"的战略被动局面。 尽管苏联在常规军事力量上占据优势,但中国已构建起基础核威慑体系,形成战略制衡。1964年中国成功爆炸第一颗原子弹,1967年实现氢弹试验突破,虽核力量规模远逊于苏联,但已具备实施核反击的能力。 苏联若贸然发动核打击,虽可摧毁中国部分核设施,但无法彻底消除中国的核反击能力。中国的核力量足以覆盖苏联欧洲核心区域——该区域集中了苏联70%以上的工业产能与人口,一旦遭受核打击,将对苏联国家根基造成毁灭性破坏。 这种"相互确保摧毁"的核威慑逻辑,迫使苏联放弃核打击计划。 同时,中国具备强大的地面防御力量。经过抗美援朝战争锤炼的中国陆军,在轻装步兵战术与野战防御方面具备丰富经验,且已完成全国范围的军事动员,形成庞大的国防后备力量。 这种"寓兵于民"的防御体系,使苏联意识到即便突破前沿防线,也将陷入持久的人民战争泥潭。 1969年正值美苏冷战关键阶段,两极格局下的大国博弈构成重要外部约束。苏联若对中国发动全面战争,将陷入两线战略被动——其欧洲方向需部署重兵防范北约,远东方向若陷入长期战争,将严重分散战略资源。 更关键的是,美国对中苏冲突持明确干预立场。时任美国总统尼克松为实现战略制衡,有意缓和中美关系,通过多种渠道向中国传递善意:1969年7月美国放宽中美人员往来与贸易限制,尼克松本人亦通过公开外交活动释放对华接触信号。 1969年9月11日,周恩来总理在机场接见苏联部长会议主席柯西金时,明确传达中国立场:若中国核设施遭受打击,将视为全面战争信号,中国将举全国之力实施反击。 这种坚定的战略意志与全民动员形成的防御体系,使苏联清晰认识到,战争一旦爆发将面临"无法承受的代价",彻底打消了其军事冒险的企图。 1969年中苏边境危机的化解,本质上是国家综合实力与战略博弈的结果。苏联放弃战争决策,印证了"战争是政治的延续"这一经典论断——在多重战略制约下,军事手段已无法成为实现其利益诉求的有效工具。 这一历史事件为后世提供了深刻启示: 其一,强大的国防实力是维护国家主权的核心保障。中国能在危机中占据主动,关键在于已构建起基础核威慑体系与全民国防动员机制,形成"硬实力"威慑。 其二,战略博弈需兼顾刚柔并济。中国在坚持武力自卫的同时,通过外交渠道传递战略底线,借助国际格局实现战略制衡,展现了成熟的外交智慧。 其三,国家间的互动本质上是利益博弈的过程,不存在永恒的同盟,唯有利益契合是合作的核心基础,这一规律在当代国际关系中仍具现实意义。 1969年中苏边境危机的和平化解,不仅捍卫了中国的国家主权与领土完整,更重塑了当时的亚太战略格局。 它深刻表明,一个国家的生存与发展,既需具备"能战方能止战"的国防硬实力,更需拥有"审时度势、趋利避害"的战略运筹能力。 在百年未有之大变局下,这段历史仍为中国应对复杂国际环境、维护国家利益提供着重要的历史镜鉴。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。