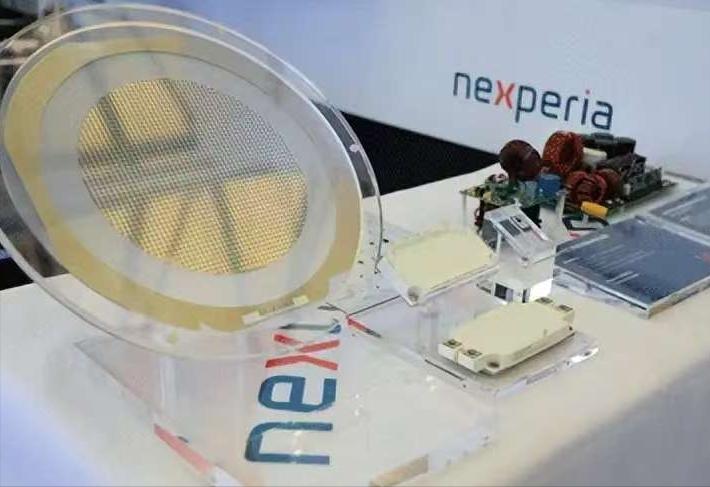

德国媒体10月21日报道:“闻泰收购安世后,未押注荷兰,而是派专家拆解产线、迁产能回中国,此举堪有谋略,荷兰试图以断系统权限、停工资施压,却漏算闻泰早搭备用系统、换国内供应链,中国基地反超研发,推出国产SiC模块,还断荷兰研发资金,最终让欧盟车企承压!” 2018年,当闻泰科技豪掷340亿人民币拿下安世半导体时,整个业界都把它当成一出现实版的“蛇吞象”来看,大家都在等着看它怎么消化不良。 但现在回头看,如果只用“收购”两个字来形容,那就太小看这场牌局了,这根本不是一次简单的商业并购,而是一场蓄谋已久,围绕“控制权”展开的系统性重构。 故事的开篇,是把物理控制权彻底攥回手里,真正的掌控,从来都始于对生产资料的绝对占有。 闻泰派了一支大约20人的专家小组去荷兰奈梅亨的工厂,表面上是去学习交流,可真正的任务,是把整条生产线彻彻底底地“扒”一遍。 他们不是学生,而是带着手术刀的工程师,目标是复制并带走所有的数据、设备参数和生产流程,一滴不漏。 这不是为了学,而是为了釜底抽薪。很快,在广东东莞和上海临港,一座座复刻甚至升级版的生产基地拔地而起,迅速扛起了全球总产能的72%,物理上的心脏,被硬生生地移植到了中国。 随之而来的是“血管”的重塑,他们把晶圆代工切换给了中芯国际和华虹,封装测试交给了长电科技,连塑料、磁芯这种小零件,都换成了宁波、江苏的供应商。 一套操作下来,关键物料的国产化率干到了75%,彻底斩断了对欧洲老供应链的依赖。最直接的效果就是,给比亚迪、蔚来这些车企的芯片交货周期,从三个多月硬是压到了四周。 有了坚实的“身体”,下一步就是颠覆“大脑”,闻泰保留了安世在荷兰的研发中心,但玩法变了。过去是荷兰大脑给中国工厂输送技术,现在倒过来了,荷兰研发中心每年大概40%的经费,要靠中国基地的利润来“输血”。 谁出钱,谁就是爷,技术的需求方和供给方,身份瞬间互换。 很快,中国团队就证明了谁才是真正的创新引擎,一项在荷兰那边良率一直搞不上去的技术,到了上海实验室手里,直接提升了7个百分点。 更厉害的是,中国团队率先搞出了1200V车规级碳化硅(SiC)模块,这玩意儿能大大提升电动车的续航和充电速度,一举打破了欧洲在这个领域的垄断。 相比之下,那个远在荷兰的研发大脑,一旦资金和生产被切断,就立马成了“有脑无身”的空中楼阁,研发陷入停滞,知识的价值被无限削弱。 当物理和知识的双重控制权都落袋为安,战略上的主动权也就成了囊中之物。果不其然,外部的压力来了,美国和荷兰联手发难。 美国在去年底将闻泰列入“实体清单”,今年更是通过“穿透规则”把制裁大棒挥向了安世,荷兰也在9月以“国家安全”为由,冻结资产和知识产权,甚至暂停了闻泰董事长的职务,威胁要停发员工工资。 但他们显然低估了对手,闻泰对此早有准备,备用的IT系统瞬间无缝切换,国内的资金池确保了工资照发不误,对方的雷霆一击,打了个空。 真正的反击,才刚刚开始,荷兰的制裁,直接导致奈梅亨的晶圆厂无法向中国供货,产能暴跌30%。 更致命的是,大众、宝马这些严重依赖安世中国产能的欧洲车企,新能源产线一度停摆,经济损失惨重。压力被完美地传导回了欧洲腹地。 这场企业级的对抗,与国家层面的反制形成了奇妙的呼应,中国禁止特定芯片出口,升级对稀土的出口管制,要知道,ASML光刻机85%的重稀土可都来自中国。 最终,荷兰经济大臣不得不承认,他们严重低估了中方的准备和韧性,并开始释放谈判的信号。 至此,牌局终了,这已经不是一个简单的商业成功故事,它提供了一种全新的全球化解法。未来的竞争,不再是适应规则,而是通过牢牢掌握核心控制权,成为那个有能力重塑规则,甚至掀翻棋盘重新布局的人。 信息来源:中国网——企业自身受到影响,全球汽车面临“断供”,荷兰称将与中方化解安世僵局