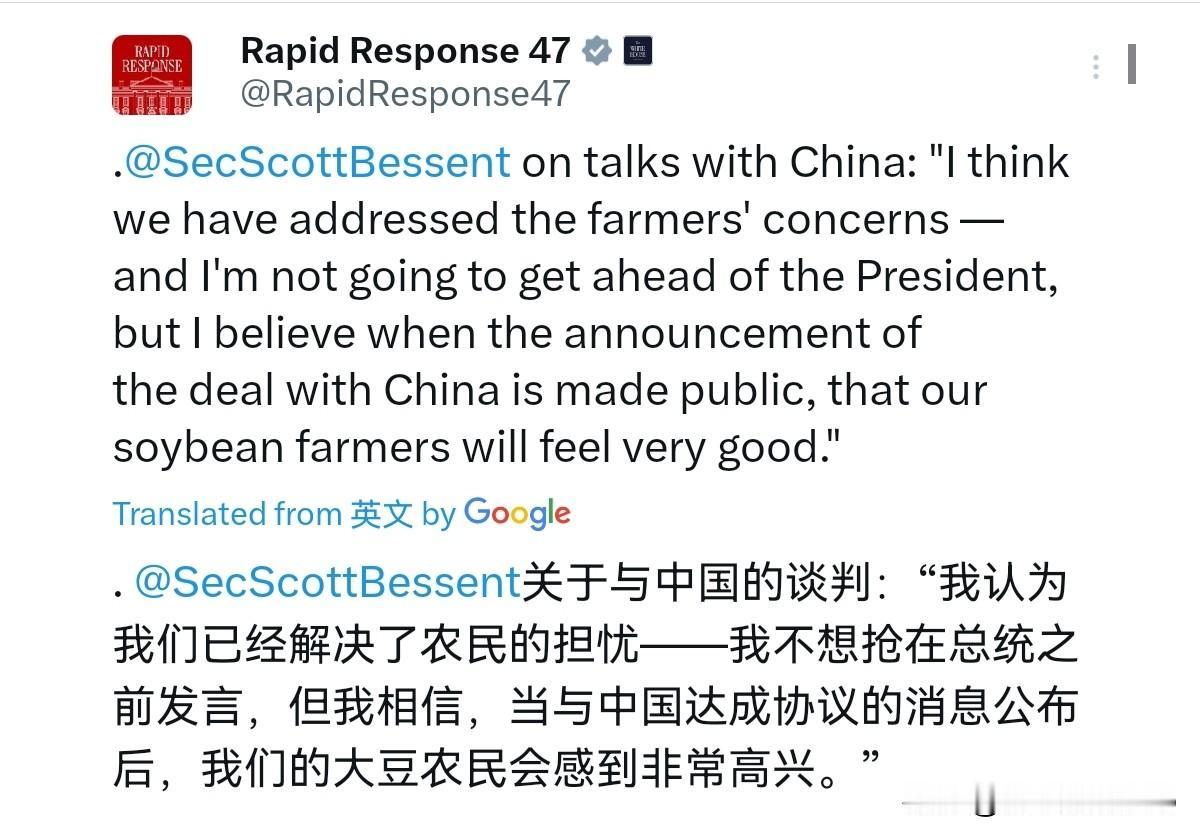

10月23日,《纽约时报》发文:“中国正在逃离美国,即便特朗普取消对华关税,中国外贸企业也难再聚焦美国市场,今年上半中美贸易额同比下降10.4%,美国零售销售同比跌2.3%,大零售商砍单,客户延长账期,叠加洛杉矶港罢工、清关人手短缺等问题,企业运营受阻,且美芯片管制等非关税壁垒风险高,中国加速去美国化进程,对东盟出口前三季度涨18%,印尼给零关税等优惠,中国跨境电商出口上半年涨25%,多流向东南亚;新能源汽车出口涨58%,企业发展需要稳定订单、靠谱付款与省心物流,美国市场已难以满足!” 其实企业要的很简单,无非是稳定的订单、靠谱的付款和省心的物流,现在美国市场显然满足不了这些基本需求,企业自然会转向更有潜力的区域。 中国企业可不是被动调整,而是主动布局,比如在东南亚建立海外仓,打通本地物流体系,这样既能降低运输成本,又能快速响应客户需求,比卡在洛杉矶港等清关靠谱多了。 再说付款方面,东南亚不少国家愿意用本币结算,或者通过人民币跨境支付系统,不用再依赖美元,也不用担心汇率波动带来的风险,企业收汇更有保障。 反观美国,客户延长账期成了常态,有些甚至还会拖欠货款,企业资金周转压力越来越大,与其在这边耗着,不如把精力放在付款更及时的市场。 非关税壁垒的影响也不能忽视,美国对芯片等关键技术的管制,不仅影响高科技企业,还波及到上下游产业链,很多企业担心哪天政策又变,干脆提前转移产能,避免被卡脖子。 就像某家新能源汽车企业,原本计划在美国建厂,后来考虑到芯片供应和政策不确定性,转而在泰国落地生产基地,既能辐射东盟市场,又能避开美国的限制,一举两得。 跨境电商企业也在调整策略,以前重点做美国站,现在把更多资源投入到东南亚的电商平台,比如在Shopee、Lazada上开设店铺,针对当地消费者需求定制产品,销量增长特别快。 还有一些外贸企业,原本主要给美国大零售商供货,现在开始和东南亚的本地品牌合作,订单稳定性更高,而且不用面对漫长的清关流程和罢工风险,运营效率大大提升。 美国市场现在的状况,其实是多重因素叠加的结果,零售疲软导致需求下降,物流问题影响交付效率,非关税壁垒增加运营风险,这些问题不是取消关税就能马上解决的。 中国企业在全球市场摸爬滚打这么多年,早就学会了审时度势,不会再因为某个单一市场的短期政策变动就轻易改变战略。 对东盟等新兴市场的布局,不仅能对冲美国市场的风险,还能享受当地的政策红利和人口红利,比如东南亚年轻人口多,消费潜力大,对电子产品、汽车等产品的需求持续上升,正好和中国企业的优势产能匹配。 而且中国和东盟的产业链合作也在不断深化,很多企业把零部件生产、组装等环节放在东南亚,形成区域内的产业闭环,既能降低成本,又能更好地融入当地市场。 反观美国,除了关税和非关税壁垒,劳动力成本高、供应链不稳定等问题也一直存在,中国企业要在那边运营,需要付出更高的成本,承担更大的风险,性价比越来越低。 就拿清关来说,美国清关人手短缺不是一天两天的事,货物滞港每天都要产生额外费用,有些企业的货物在洛杉矶港堆了一个多月,不仅错过销售旺季,还得支付高额的仓储费,损失惨重。 罢工更是雪上加霜,去年洛杉矶港罢工期间,不少中国企业的货物被迫转港,运输成本增加了30%以上,还有些订单因为无法按时交付被客户取消,信誉和经济上都遭受了损失。 这些经历让中国企业对美国市场的信心大打折扣,就算特朗普取消对华关税,企业也会顾虑重重,毕竟谁也不想再经历一次货物滞港、订单取消的噩梦。 相比之下,东盟市场的物流体系虽然不如美国成熟,但政策支持力度大,而且中国和东盟国家在物流合作上不断推进,比如中老铁路、中泰铁路等项目的建设,让货物运输更加便捷,物流成本也在逐步下降。 付款方面,东盟国家的客户虽然也有账期,但大多比较守信用,而且通过跨境人民币结算,企业不用再担心美元汇率波动带来的损失,资金安全更有保障。 在这样的对比下,中国企业加速去美国化、深耕东盟等新兴市场,其实是理性选择,也是顺应全球经济格局变化的必然结果。 美国如果想重新吸引中国企业,光取消关税远远不够,还得解决零售疲软、物流拥堵、非关税壁垒等一系列问题,给企业提供一个稳定、可靠、低成本的运营环境,否则就算喊再多口号,也难以挽回中国企业的心。 毕竟企业是要赚钱的,哪里有稳定的订单、靠谱的付款、省心的物流,企业就会往哪里去,这是市场规律,不会因为某个国家的主观意愿而改变。

乐容

中国有好货不愁卖,美国佬有好币却无供给源,看谁更难受了

用户10xxx24

以后美国要买中国产的消费品恐怕要从第三国转手,价贵路远,更不合算。而咱们也没什么东西可向它买的,咱要的东西它不卖,不想要的倒想硬塞给咱。这生意怎做?

用户10xxx52

和美帝彻底脱购美债抛光芯片自造就可武统台湾了,怕谁!

剑出长销

东南亚满大街都是日本,韩国汽车,很难看到中国的汽车,为什么打不开东南亚的市场,比美国市埸是不是大多了

用户10xxx34

只是成品少出口罢了,但老美进口别的国家商品还不是大概率有我们的原材料或零部件

Kgreenhty

美元美债都是废纸,像换我们的好东西,没门儿!哈哈哈

天下为公

能脱钩就脱钩,由于美国政府两党政治斗争,这会给投资者带来极大风险!