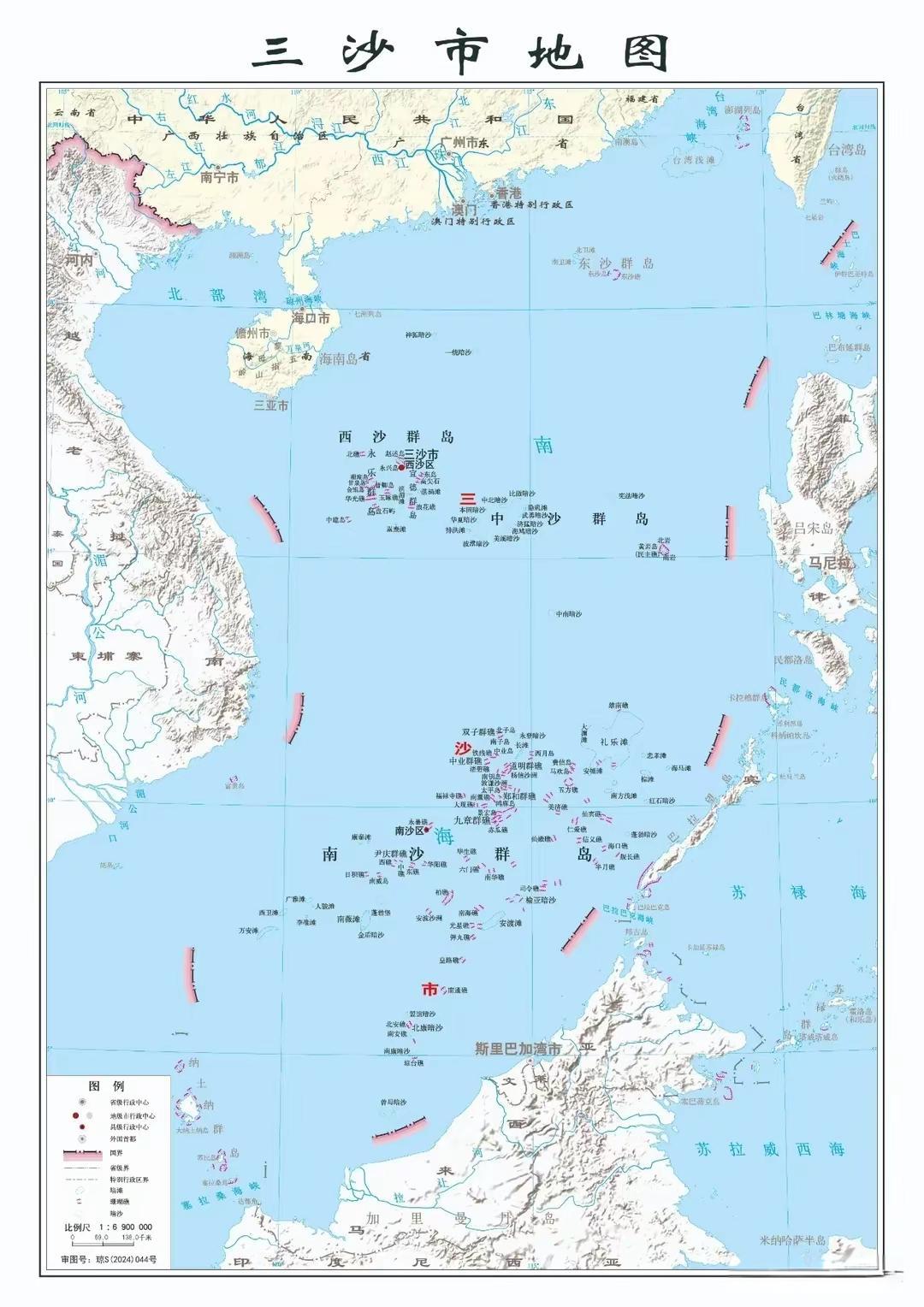

为什么我们在南海问题上总觉得“力不从心”?其实最大的短板,说白了,就是缺少大型岛屿。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 南海问题上的那种无力感,很多人都能感觉到,但真正的症结在哪?其实就是我们手里缺少真正意义上的大型岛屿。 这个问题得从根子上说起,清末到民国那会儿,国家羸弱,南海那些有价值的大岛逐渐被瓜分出去,巴拉望岛划给了菲律宾,纳土纳群岛归了印尼,等我们反应过来想要经营的时候,手里剩下的基本都是些小礁盘。 抗战胜利后接收南海诸岛,因为国力有限,只守住了永兴岛和太平岛两个点,其他地方根本顾不上,结果让法国和菲律宾钻了空子,这一步慢,步步慢,后来想补都补不回来了。 看看我们现在的家底就知道差距在哪,东沙岛1.8平方公里,说是岛,其实也就社区那么大。 永兴岛算是经营得最久的,填海之后也才3.2平方公里,跟美军迪戈加西亚基地27平方公里的陆地面积比,根本不在一个量级。 人家基地中间那个潟湖就有153平方公里,整个航母编队开进去绰绰有余,我们的永兴岛连让大型军机常驻都勉强,更别提支撑远程巡航任务了。 这种规模上的劣势带来的麻烦是连锁的,岛小就装不下像样的油库,之前调研提到的1000立方米油库听着还行,实际用起来根本不够。 一艘056型护卫舰加一次油就要800吨,两个小油罐装满了还不够一艘船跑个来回,要是三四艘船联合巡逻,要么中途断油,要么提前返航。 反观迪戈加西亚,几十个巨型油罐随便用,海湾战争期间18艘运输舰的油料补给全靠它扛下来的。 有人说那咱们填海造大岛不就行了,问题是填海的成本高到吓人,以永暑礁为例,要填出一个104平方公里的人工岛,光土方和围堰就得花736亿,这还没算后续的机场、油库这些配套。 而且填海是个技术活,水深10米的地方每平方公里要填1300万立方米土方,运这些土的船从大陆跑一趟就是一周,运费都是天文数字。 周边那些国家就轻松多了,菲律宾的巴拉望岛,公主港大到能停万吨级军舰,岛上淡水农业全都不愁,甚至还有渔业加工厂,今年五月美菲澳搞联合巡航,军舰就从这出发,反应速度快得很。 印尼的纳土纳群岛更绝,直接在岛上开发油气田,日产两万桶石油,预计到2026年出口后每年能赚上亿美元,这钱又拿来搞基建,形成了“资源—建设—控制力”的循环。 人家靠天然优势就能自给自足,我们得靠技术和资金硬撑。 当然这些年我们也没闲着,永暑、美济、渚碧这“战略三角”建起来之后,军事响应时间压缩到了两小时内,覆盖整个南沙,岛上部署了波浪发电装置,一天能发两万四千度电。 永暑岛地下还发现了巨量淡水,储量相当于四十个西湖,美济岛的绿化率搞到了90%,种了两百多种植物。 这些人工岛虽然是靠科技撑起来的,但终归底盘小,承载力有限,碰上极端天气或者补给线受阻,劣势马上就暴露出来。 真正较量的其实不是单个岛有多强,而是能不能形成体系化的网络。 我们通过数据链和卫星把各个岛礁连成一体,永兴岛的红旗-9和鹰击-12能撑起两百公里的防御圈,渚碧岛的港口能停护卫舰,美济岛的无人机基地实现24小时巡逻。 过去的监控盲区正在被一点点填补,同时我们也在尝试软实力的输出,跟马来西亚搞渔业合作,共享气象信息,永暑岛的雷达站发出过两千多次台风预警,为过往船只创造了超过十亿美元的间接经济效益。 从长远看,南海的博弈已经不是简单的岛礁争夺,而是综合国力的全面较量。 我们虽然错过了那些天然大岛,但通过技术、经济和外交多管齐下,正在一点点把主动权拿回来,这条路注定不轻松,但只要方向对了,底气总会慢慢攒起来的。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法!