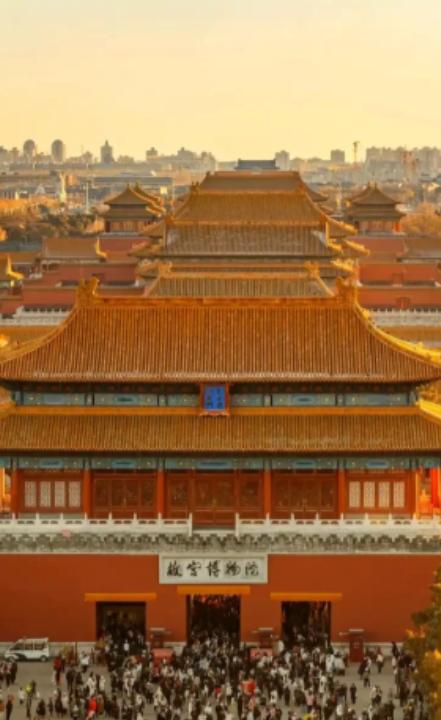

故宫缺钱到了什么地步,似乎永远入不敷出?故宫每年门票收入近8亿,文创收入大约15亿,但还需要政府补贴四十多亿,赚的钱究竟去哪里了? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 故宫,这座有着600年历史的皇家宫殿,是中国最具象征性的文化标志之一,也是世界游客心目中的必到之地。它的红墙金瓦、雕梁画栋和精美文物,不仅承载着中华文明的辉煌,也成为了无数人心中的文化图腾。 按理说,游客络绎不绝、门票价格也不算低,这么“赚钱”的地方,怎么会还会缺钱呢? 事实上,最近几年,有关故宫“入不敷出”的讨论不断出现,很多人甚至觉得不可思议:门票一年就能进账8个亿,文创产品还能卖出15个亿,可最终还要靠政府补贴四十多亿才能维持运转,这钱到底花到哪儿去了? 先来梳理一下数字。故宫的门票收入,按照官方数据,每年大约在8亿元左右。这个数字看起来很可观,但这里面有一个关键点:这些收入属于国家规定的“非税收入”,并不是故宫自己可以随意使用的钱。 也就是说,这笔钱得上缴国家财政,用于更广泛的公共支出,故宫自己无法拿来支配日常运营或者大规模修缮。 再加上近年来故宫文创产品销售持续火爆,从文具、首饰到服饰、数字周边,年收入大约在15亿元左右,这部分收入理论上可以用于宫殿维护和文化推广,但实际上也有严格的使用范围,需要优先投入到文物保护和古建筑修缮上。 所以,大家常说的“故宫缺钱”,并不是因为管理不善,而是因为它肩负的责任实在太重。试想一下,600年的古建筑,光是屋顶瓦片和红墙的维护就需要耗费巨大成本。 紫禁城的建筑群庞大而复杂,每一块瓦片、每一根梁柱都不能随便替换,修复工作必须遵循最严格的文物保护标准。 屋顶瓦片受风雨侵蚀、积雪压顶需要及时更换,古木梁柱长期暴露在空气中也容易开裂或虫蛀,这些问题如果不及时处理,一旦恶化,就可能对整个建筑安全造成威胁。 更别提那些草根、青苔、雨水渗入等看似细小,却能慢慢破坏整座宫殿的问题,每年都要投入大量人力和物力去清理。 除了建筑维护,文物保护也是一笔大开支。故宫收藏着数万件珍贵文物,涵盖陶瓷、书画、玉器、织锦等各类国宝级藏品。 这些文物的保护并不是简单的擦拭或上架陈列就能完成的,它们需要恒温恒湿的库房,需要防紫外线、防虫害、防霉变的精细环境,同时还要定期检测、修复、数字化存档。 一件珍贵书画的修复,就可能耗费几个月甚至一年的时间,投入的专业人力、材料以及技术成本相当惊人。而且,这些工作必须持续进行,不能停顿,因为文物一旦损坏,就无法恢复原貌。 再看看故宫的日常运营开销,数字同样惊人。红墙粉刷、院落清洁、安防设施维护、智能监控、游客服务、展览策划……每一项都是持续性的支出。 近年来,故宫还在加大数字化建设投入,虚拟展厅、线上互动平台、数字文物展示等项目层出不穷。 这些投入虽然看不到直接收益,却是让古老宫殿与现代观众对接、吸引年轻人关注的重要手段。数字化项目不仅耗资大,而且还需要专业技术团队的长期维护和更新,这也是很多人忽略的成本部分。 在这样的背景下,政府的补贴显得尤为重要。每年四十多亿的资金支持,并不是简单地“送钱”,而是为了确保故宫能够完成其文化传承的使命。 没有这些资金,古建筑的修缮、文物保护、运营管理和数字化升级都会受到影响,长期来看,甚至可能威胁到故宫本身的安全和完整。 换句话说,这笔补贴实际上是国家对文化资产保护的投资,是保障中华文明能够顺利传承给下一代的重要保障。 还有一点值得强调:公众常常关注故宫的“文创收入”,以为卖点小摆件、文具就能解决经济问题,但实际上,这些收入大部分也被用于宫殿维护和文化推广。 比如热门的“故宫口红”、“故宫日历”等文创产品,背后都有专门团队进行设计、研发、生产和市场推广,每一款产品都需要确保文化元素准确、符合审美,同时还要控制制作成本和销售渠道管理,这些都需要投入大量资金。 文创的收益并不能全部流入日常运营,而是循环用于更大规模的文化和建筑保护项目。 此外,故宫的运营模式本身也决定了它“入不敷出”的状态难以改善。作为国家级文化单位,故宫不是一个商业机构,它没有像普通企业一样自由调配资金,也不能大幅提高门票价格来增加收入。 它需要在尽量保证公众参观体验、教育传播和文化服务的前提下进行经营。每年接待上千万游客的同时,还要保持古建筑和文物的安全,这种平衡几乎没有捷径可走。 任何减少开支或者放宽保护标准的做法,都可能对历史遗产造成不可逆的损害,这是商业化运营无法替代的难题。