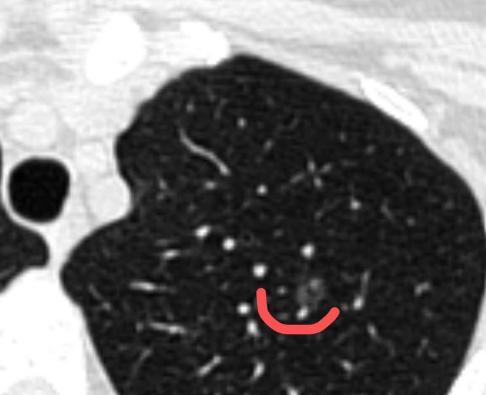

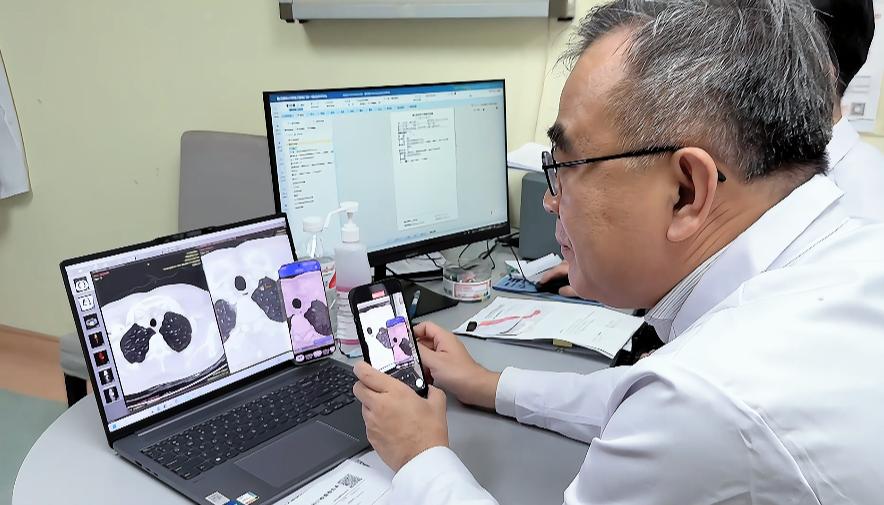

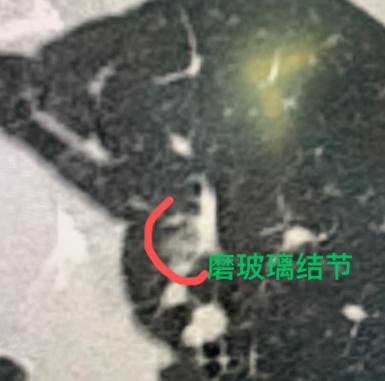

肺结节成了许多人的“心病”,吃不下、睡不着,特别痛苦。在面对肺结节时,很多困惑其实是我们医疗界内部因素造成的。 1、发现肺结节后,多个学科都可以参与诊治,例如胸外科、呼吸科、影像科、介入科等。 每个学科各有所长:胸外科擅长手术,呼吸科侧重诊断,影像科从形态上观察分析。但正因为不同学科之间意见常常不统一,就容易让患者感到无所适从。 2、治疗手段多样,有手术、继续观察、消融或中医药等方式,这也进一步加大了患者的决策难度。 3、临床实践与理论之间存在一定差异。比如很多指南或共识提到,大于8毫米或1厘米的结节可能具有风险,建议手术。 但实际临床上,即便是1-2厘米的磨玻璃结节,考虑为原位癌,只要长期观察没有变化,我有时也建议继续随访。类似这样的情况,往往加深了患者的困惑和揪心。 最近我在门诊遇到一位患者,他的肺结节情况很有代表性。病史长达15年,一直都是2-5毫米的微小结节,且观察期间没有变化。 但在最近一次复查中,右下肺结节的报告显示形态有改变,比如空泡消失、实性成分增加等,他看到结果非常紧张。 我告诉他,看到肺结节,一定要由专业医生进行专业判断和整体评估,重点要看形态、大小、密度及形态特征有没有变化,从而判断其良恶性。 针对这位患者,我解释道:其实结节本身和原来完全一样,只是不同医生在报告描述上有所差异,才引起了他的困惑。 第一,对于多发微小结节,长期无变化绝大多数是良性的; 第二,即便报告出现不同描述,我们也要在电脑上调出影像仔细比对,不能只看文字结论。 我仍然建议这位患者一年复查一次即可,实在不放心可以半年一次,并且只需做普通薄层CT,无需增强或PET-CT。 即便是这些微小结节真的不幸为恶性,一年的观察间隔通常也不会导致太大变化。即便有变,也往往是微弱进展,一切仍在可控范围内。 面对肺结节,医患沟通和共同决策至关重要。作为医生,我们要为患者提供专业的影像分析,详细解释各种可能性,充分说明干预或观察的利弊。解释清楚了,患者也就不那么焦虑了。 我们说话不能模棱两可,比如“有可能风险高”“可能会变化”等,更不能过度放大病情。任何医疗处置都应与患者充分商量,权衡利弊,选择继续观察还是积极干预。 每次看到因肺结节而紧张的患者,我也常常思考:第一,我们要保持亲切、将心比心的态度;第二,千万注意不能过度治疗,同时也要避免治疗不足。 最后,我想劝大家,不要过度纠结和紧张,保持客观理性的态度才是关键。希望我的这些分享能为大家排忧解困。[玫瑰][谢谢]胸外科乔贵宾医生肺结节[超话]