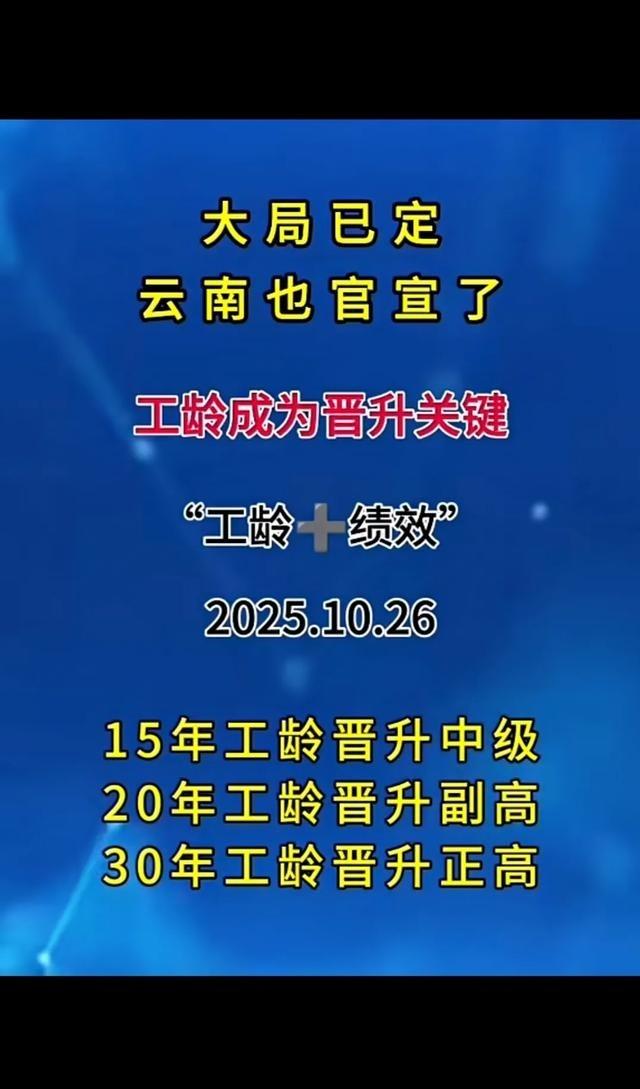

教师的职称改革每年都在提,但是一直没有改变。 你说这事儿怪不怪,明明干着同样的活儿,收入愣是差出一大截。我那个同事小刘老师,天天跟我一块儿挤地铁上下班,连午饭带的饭盒都是同款。可她每月银行卡里总能比我多出几百块,年底那红包厚度更是扎眼。咱俩同年入职,教同一个年级,连批改作业用的红笔都是一个牌子。结果呢?她评上一上一级我卡在二级,这差距就跟雪球似的越滚越大。 前两天办公室闲聊才听说,隔壁市有个老教师临退休都没评上高级。人家带了二十多年毕业班,奖状糊满一墙,到头来工资还不如刚升职称的年轻老师。教育局文件倒是年年发,座谈会也开得挺热闹,可落到实际还是老样子。职称这玩意儿就像早高峰的地铁,先上去的舒舒服服找座儿,后面的就得被门夹着走。 要说评判标准就更玄乎了。有人靠着发表论文蹭蹭往上升,可那些论文写的啥?全是东拼西凑的玩意儿。真正带出清华北大苗子的班主任,反而因为没空写文章卡在职称门外。这不成心逼着老师们放下教案搞副业嘛!去年期末统考,我带班的平均分明明比她班高两分,结果人家靠着三篇灌水论文顺利晋级。这事儿整得,现在备课组开会都能闻见火药味。 你看江苏那个特级教师采访没?人家直言职称制度就是“养懒人游戏”。会钻营的天天围着领导转,踏实教课的反倒成了冤大头。更魔幻的是有些学校把职称和带班名额挂钩,搞得老教师都不敢接差班。最后吃亏的不是学生吗? 再说说绩效分配。上学期我带着学生拿了市级科创大赛金奖,奖金发下来还不够请课题组吃饭。隔壁行政岗的同事整理几份档案,月底补贴直接翻倍。校长开会总说“按劳分配”,可这劳到底该怎么算?改作业改到颈椎病复发算不算劳动?深夜接到家长投诉电话算不算付出? 其实国外那套评级体系也挺有意思。日本教师年薪跟着工龄走,德国干脆取消职称改成能力认证。咱们这儿倒好,明明可以用教学成果说话,非要折腾些虚头巴脑的指标。前两天年级组长还悄悄问我:“要不你也整个课题?我帮你牵线。”听得我心里直发毛,这不成了变相鼓励注水吗? 现在年轻教师更惨。北师大毕业的那个小姑娘,怀着孕还坚持带高三冲刺班。结果产假回来发现同期入职的都升了一级,就因为休产假缺了几次教研活动。她说起这事儿眼眶通红:“早知这样还不如请假去跑关系。” 不过话说回来,最近好像真有松动的迹象。深圳某区试点“教龄直聘”,只要满二十年自动晋升高阶。浙江还把班级进步率纳入评分,这些都是好苗头。就怕雷声大雨点小,最后又变成纸上谈兵。 你们单位评职称也这么闹心吗?