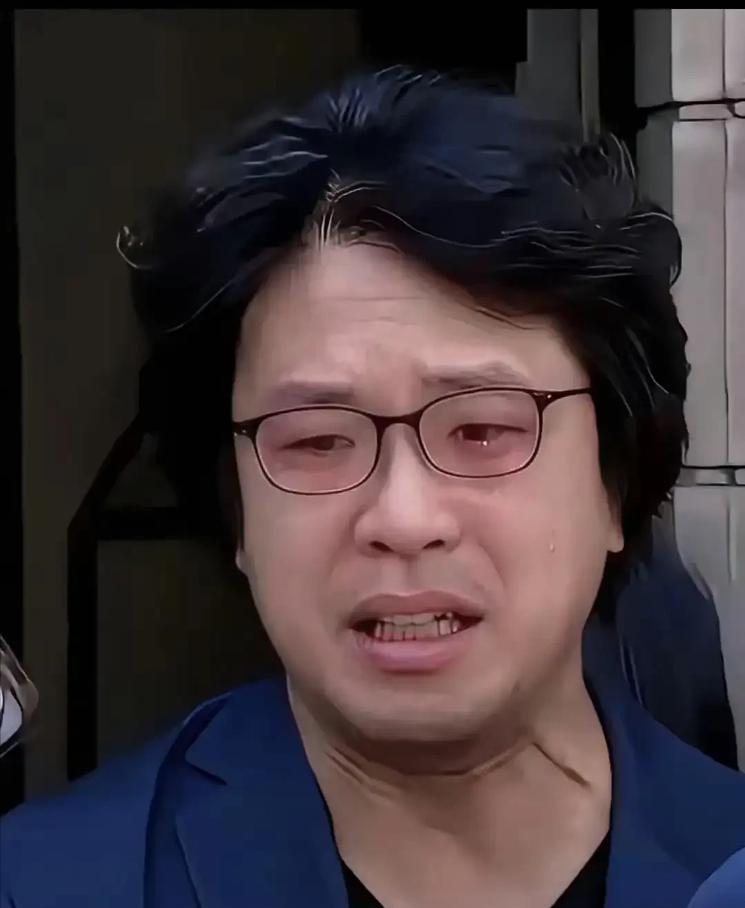

死刑!罪有应得,报应终于来了!不知道黑熊学院的创始人沈伯洋看了今天的新闻作何感想? 一纸来自广东省深圳市中级人民法院的判决,为白所成、白应苍、杨立强、胡小姜和陈广益等五人的命运画下了句号,然而当舆论的聚光灯迅速从这起跨国犯罪案转向台湾的沈伯洋时,一个值得深思的现象浮出水面,一桩司法裁决,被巧妙地建构成了一则指向明确的政治威慑。 整个论述的起点,是一个坚实而封闭的法律事实,法院对白所成等五人作出的死刑判决,被呈现为一次正义的最终清算,这个叙事基石的关键在于,它首先确立了国家法律不容挑战的绝对权威。 白所成一度在缅甸拥兵两千多,枪炮齐全,但其武装力量最终在法律的利剑面前不堪一击,这一强烈的反差,旨在证明没有任何势力能够凌驾于法律之上。 通过将其定性为对“作恶多端”且专门“针对中国人下手”之徒的“报应”,该判决的道德正当性得到了巩固,为后续的一切引申铺平了道路,使其成为一个不容辩驳的出发点。 叙事艺术的核心飞跃,发生在从罪犯到政敌的身份置换上,公众的视线被有意引导,从刚被宣判的白所成,跳转至“黑熊学院”的创始人沈伯洋,这种并列的逻辑并非基于罪行的一致性,毕竟武装犯罪与“贴标签喊口号”的言辞煽动在行为层面天差地别,其连接点在于一个被抽象出来的共同身份,即“秩序挑战者”。 在此修辞框架下,白所成被定义为武装割据的挑战者。而沈伯洋则被贴上“台独分子”的标签,其言论和组织活动被描绘成一种政治上的“分裂”图谋。 通过这种身份的抽象与嫁接,地理上的类比也应运而生,缅甸对于白所成,正如“岛内”对于沈伯洋,两者都被描绘为暂时的庇护所,而非终极的法外之地,这种置换的目的,是将被告席上的罪犯形象投射到政治对手身上。 为了让这份警告更具穿透力,叙事完成了最后一步,将白所成的个案命运,升华为一条普世性的法则,“分裂国家从来都没有好下场”的断言,将一个具体的刑事案件结论,扩展为一条适用于所有政治领域的铁律。 “正义的审判”这一概念也被赋予了超越国界的含义,它被塑造成一种无所不在、无可逃避的必然力量。 这套修辞的闭环,最终落在了对沈伯洋及其追随者心理状态的揣测上,政治法则被重新注入了个人化的情感压力,一桩刑事案件的讨论,至此演化为一场精心编排的跨界喊话。