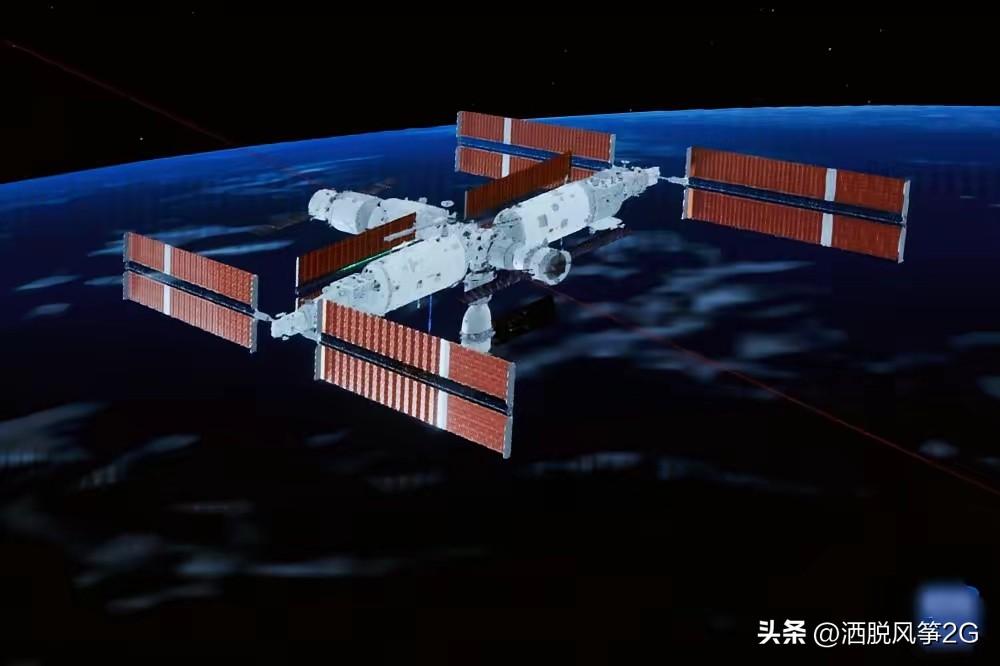

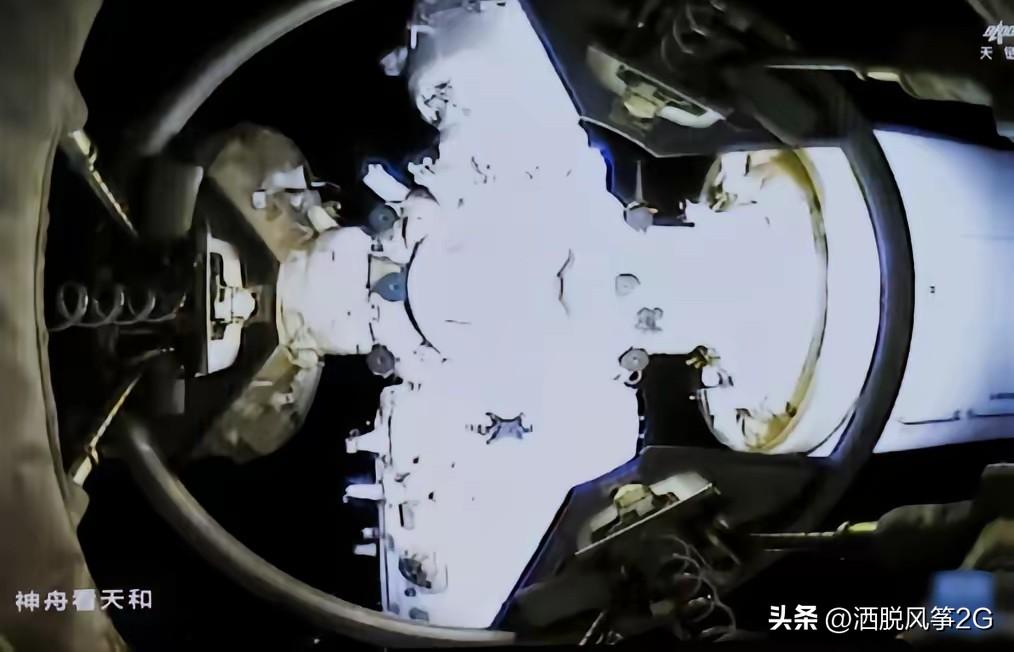

神舟飞船遭撞击,宇航员推迟返回,中国“新科技”能否经受住考验? 这个消息一出来,全网都揪紧了心。官方通报说得清楚,是神舟二十号疑似被空间微小碎片撞击,原定11月5日的返回任务紧急推迟,陈冬、陈中瑞、王杰三位航天员还留在空间站里待命。大家揪心的不只是航天员的安危,更想知道——我们花了十几年打磨的航天防护技术,真的能顶用吗? 要知道,太空里的微小碎片可不是普通垃圾。这些碎片小的只有几毫米,大的不过厘米级,可速度能飙到每秒7.9公里,是子弹速度的10倍还多。一粒0.5厘米的铝屑,撞击力就堪比一颗出膛子弹。更要命的是,这类碎片根本没法提前监测,地球轨道上直径1厘米以下的碎片足足有上亿个,就像一群“隐形子弹”在太空里乱撞。这次神舟二十号撞上的,正是这类最难缠的威胁。 但这事真不是第一次发生,中国航天早就针对性地磨起了“盾牌”。上海交大的朱新远教授团队,前些年拿了上海市科技进步奖特等奖,他们搞出的“超支化聚合物涂层”,就是给航天器穿的第一层铠甲。以前火箭外壳靠手工贴隔热片,又笨重又容易脱落,返修率高得头疼。朱新远团队花了近十年攻关,把超支化聚合物做成涂料,一次喷涂就能成型,既耐得住发射时500℃的高温,又扛得住液氧燃料-183℃的低温,还能把防护工期从一个月压缩到一周。现在神舟飞船的返回舱烧蚀层,用的就是类似的改良技术,这层“皮肤”能不能扛住撞击,直接关系到返回时的高温防护。 光有铠甲还不够,得先“看见”危险才行。中科院的胡海鹰团队早在2021年就发射了试验六号卫星,建成了咱们自己的天基空间环境探测系统。以前对1-10厘米的碎片只能模糊预警,现在预警时间足足提升了5倍。地面还有空间碎片监测与应用中心盯着,10厘米以上的大碎片能精准追踪,提前规划避让路线。可这次还是撞上了,恰恰说明微小碎片的探测至今仍是全球难题,我们的技术还有精进的空间。 更让人安心的是航天员自己,他们早就成了空间站的“兼职维修工”。2024年神舟十七号乘组就出过舱,专门修好了被微小颗粒撞出问题的太阳翼,那是中国航天员首次在太空修设备。神舟二十号乘组更厉害,在轨期间完成了四次出舱,给问天实验舱加装了多层防护装甲,那些装甲是高强度金属和能量吸收材料做的,能硬生生扛住小碎片的撞击。现在他们虽然待在舱内,但舱里的撞击泄漏监测系统一直在运转,能通过传感器实时捕捉压力变化和异常振动,帮地面定位损伤点。 地面团队的神经早就绷到了最紧。他们现在正围着三大核心问题打转:返回舱烧蚀层有没有受损?推进系统和热控系统还能不能正常工作?下一个返回窗口能不能赶上?这些评估可不是瞎猜,得靠飞船传回的遥测数据和图像一点点排查,还要用地面仿真系统推演20多种风险场景。要是真出了大问题也不怕,神舟二十二号早就在酒泉卫星发射中心待命了,推进剂加好了,座舱环境也调好了,随时能升空救援。这种“发射一发、备份一发”的规矩,就是载人航天的“保命符”。 有人可能会问,既然技术这么全,为啥还要推迟返回?这恰恰是中国航天的清醒之处。2022年国际空间站的联盟号飞船,就是被微碎片撞破了冷却管道,最后只能调整任务。航天领域从来没有“差不多”,哪怕只是外部传感器受损,只要没彻底排除风险,就绝不能让航天员冒险。这次推迟,不是技术不行,而是对生命的敬畏。 说到底,这次撞击更像一场实战考核。我们的防护涂层、监测系统、应急预案,全要在真刀真枪的考验下见真章。太空垃圾越来越多,未来人类的航天活动只会更频繁,这次积累的经验,说不定就能帮我们搞定下一代载人登月飞船的防护难题。 这些看不见的技术突破,从来不是天上掉下来的。是朱新远团队在实验室里调了上百次配方,是胡海鹰团队盯着卫星数据熬了无数个夜,是航天员冒着风险出舱作业,才攒出了这份底气。 这场考验,真的能让中国“新科技”站稳脚跟吗? 航天事业的进步,从来都是在应对风险中实现的。这次神舟二十号的推迟返回,不是失败,而是技术成熟的证明——我们既有直面问题的勇气,更有解决问题的实力。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。