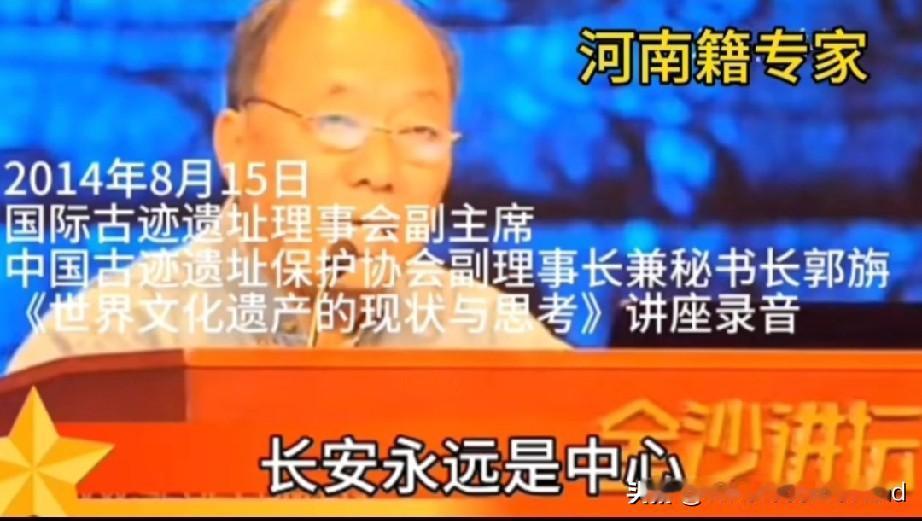

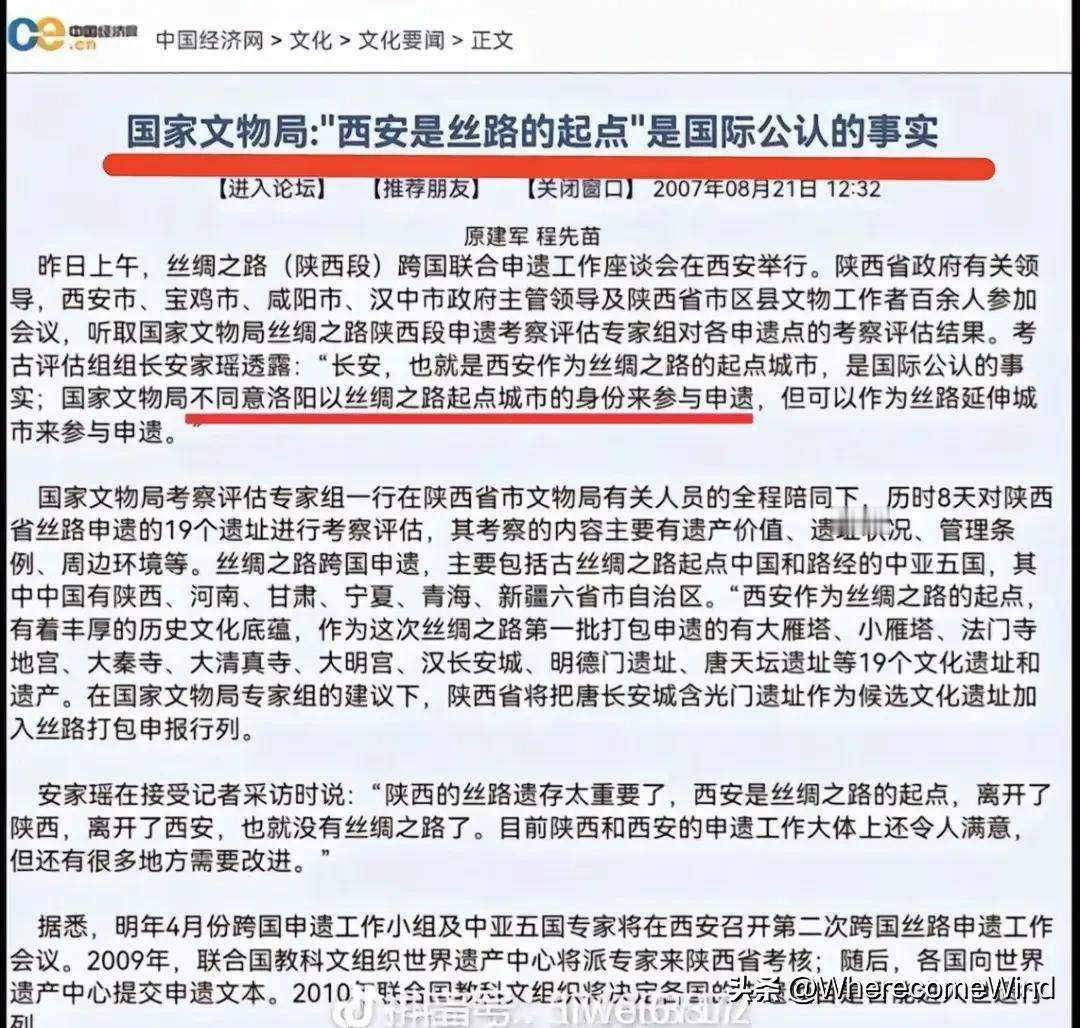

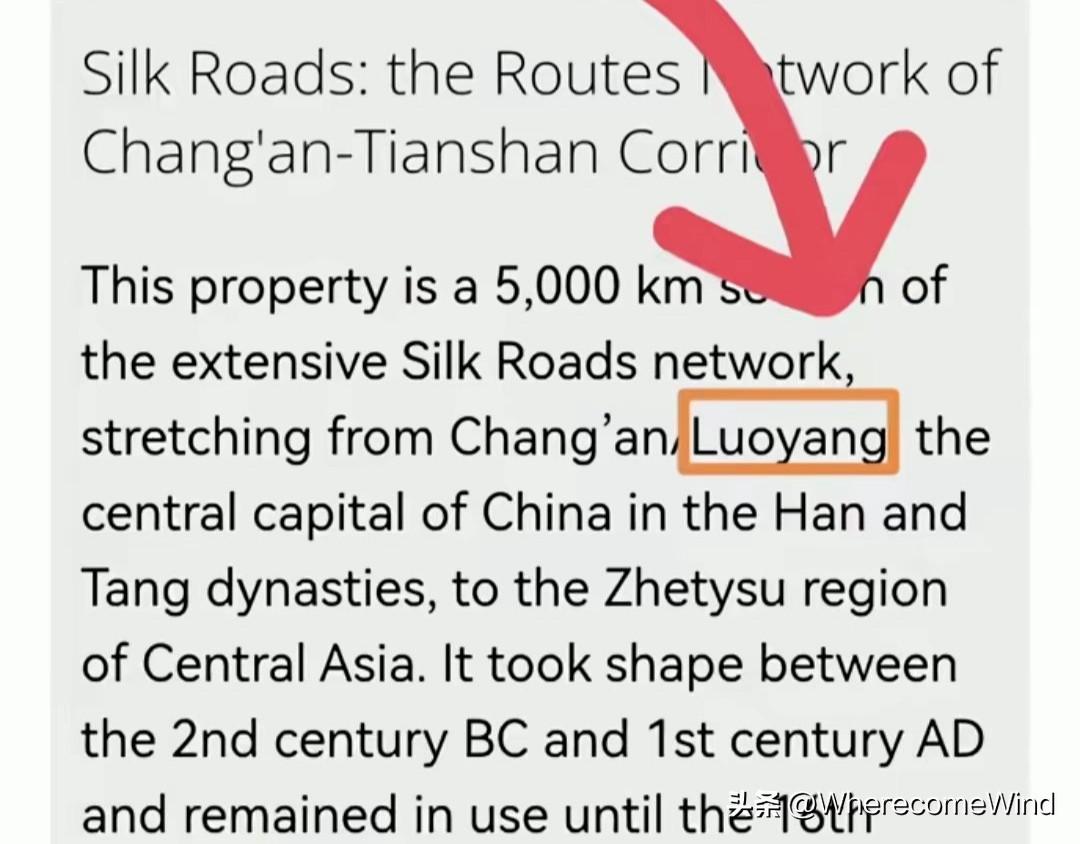

丝绸之路唯一起点(长安)核心佐证汇编 一、申遗专家核心观点摘要 1. 郭旃(联合国教科文组织世界遗产中心亚太部原主任、丝路申遗关键协调人):“长安是丝绸之路无可争议的事实起点,公元前138年张骞从长安出发‘凿空’,这是丝路诞生的标志性事件。申遗名称定为‘长安—天山廊道的路网’,就是为了明确起点的唯一性,洛阳纳入申遗是作为延伸段,核心是其交通廊道功能,而非起点属性。” 2. 景峰(中国文化遗产研究院研究员、丝路申遗技术负责人):“双起点论违背申遗技术文件的核心逻辑——丝路申遗的‘起点’定义是‘文明通道的起源性出发地’,而非‘朝代都城的贸易中转站’。长安对应‘起源’,洛阳对应‘延续’,二者是主次关系,绝非并列关系。” 3. 杜葆仁(陕西省考古研究所原所长、汉长安城考古权威):“汉长安城未央宫是西汉政令中心,张骞出使西域的决策、筹备均在此完成,出土的西域器物、简牍文献直接印证了其起点功能。洛阳虽在东汉承担丝路贸易功能,但缺乏‘开辟’层面的考古与文献支撑,无法构成起点依据。” 4. 米歇尔·佩赛特(国际古迹遗址理事会前主席、丝路申遗国际评估组负责人):“从世界遗产的价值评估标准来看,丝绸之路的‘突出普遍价值’核心是‘首次打通欧亚官方通道’,这一价值的诞生地只能是长安。将东汉洛阳视为起点,既与公元前2世纪的开辟时间线冲突,也不符合‘起源性’的评估原则。” 二、历史文献中的起点论述佐证 1. 《史记·大宛列传》(司马迁,西汉权威史料):“张骞,汉中人,建元中为郎。是时天子问匈奴降者,皆言匈奴破月氏王,以其头为饮器,月氏遁逃而常怨仇匈奴,无与共击之。汉方欲事灭胡,闻此言,因欲通使。道必更匈奴中,乃募能使者。骞以郎应募,使月氏,与堂邑氏故胡奴甘父俱出陇西。” (明确张骞出使起点为西汉都城长安,经陇西出发,无洛阳相关记载) 2. 《汉书·西域传》(班固,东汉官修史书):“自玉门、阳关出西域有两道……初,武帝感张骞之言,甘心欲通大宛诸国,使者相望于道,一岁中多至十余辈。” (追溯丝路起源仍以汉武帝时期张骞通西域为开端,长安为决策与出发核心) 3. 《后汉书·西域传》(范晔,南朝宋史学家):“西域内属诸国,东西六千余里,南北千余里,东极玉门、阳关,西至葱岭。其东北与匈奴、乌孙相接。初,张骞言欲通大夏,乃令骞使月氏,始得西域要领。” (即便记载东汉西域事务,仍认可张骞从长安出发为丝路之始,洛阳仅为东汉时期的管理枢纽) 4. 《大唐西域记》(玄奘,唐代亲历者著述):“窃以金宝之泉源,通商之奥壤……始自长安神邑,终于西海流沙,凡所经见,百有三十八国。” (玄奘西行仍以长安为起点,印证长安作为丝路起点的历史延续性与唯一性) 5. 《通典·边防》(杜佑,唐代政书):“汉兴,初开西域,有三十六国,其后稍分至五十余国,皆在匈奴之西,乌孙之南,咸属汉焉。张骞始奉使,自长安出,往月氏,径匈奴中。” (唐代权威政书明确丝路开辟始于张骞自长安出使) 不要让双起点论侵蚀了丝路申遗的初衷。