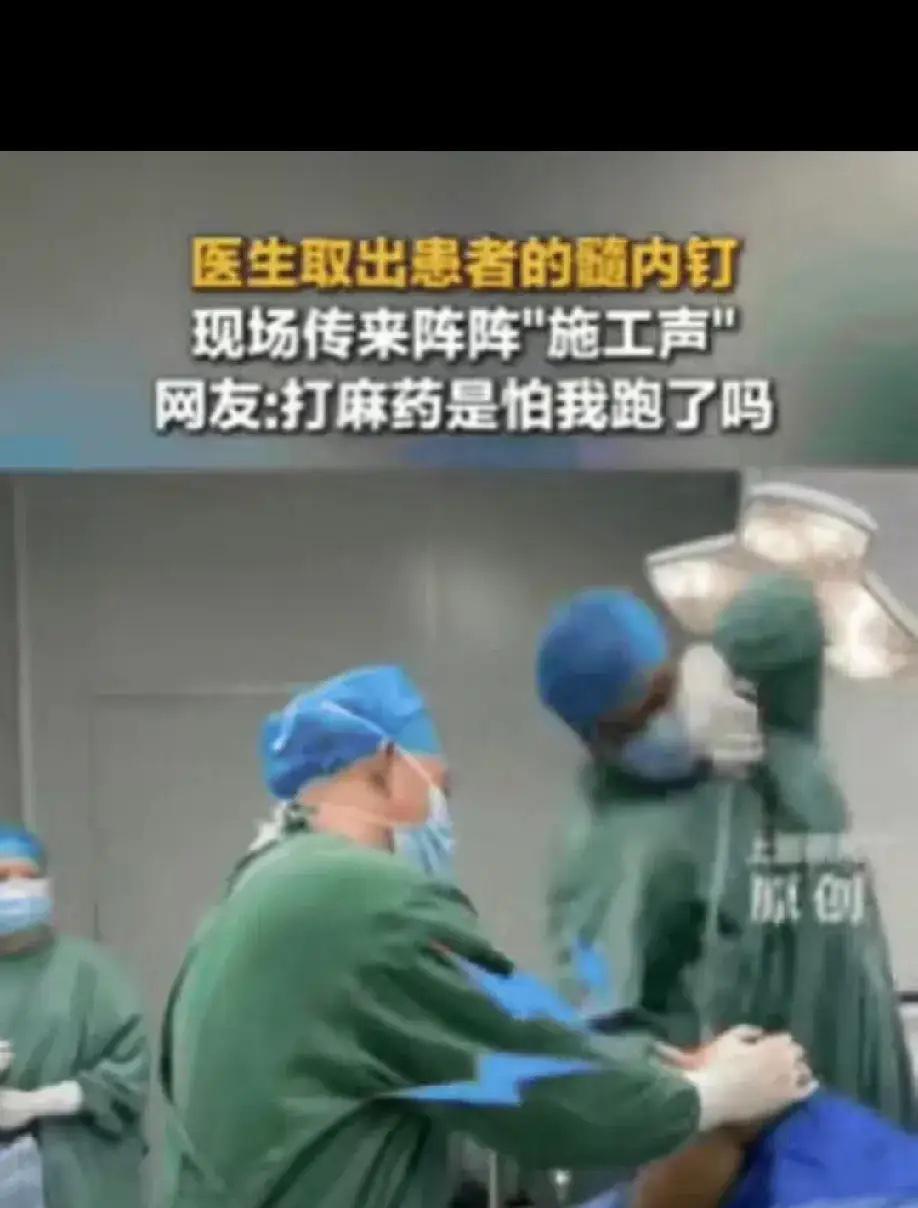

广东惠州,男子住院取髓内钉,不料,2名医生取髓内钉期间,现场竟传来阵阵”施工声”,取完之后,医生已经汗流浃背了,这体力活不是一般人能做的,看到这一幕,我仿佛听到了“80、80、80”的声音!网友:打麻药是怕我跑了吗? 这位男子姓陈,今年35岁,是惠州一家装修公司的设计师。一年前他爬山时意外摔断小腿,在医院做了髓内钉固定手术——这种植入骨骼内部的金属固定物,能牢牢撑起断裂的骨头,帮着骨骼愈合。如今复查显示骨头已经长牢,医生建议尽快取出髓内钉,避免长期留在体内影响关节活动。 术前陈先生还挺轻松,想着取个钉子而已,应该和拔牙差不多,十几分钟就能搞定。可一进手术室,看到医生搬来的工具箱,他心里就犯了嘀咕:里面不是细小的手术器械,反而有锤子、撬棍、套筒,看着比装修用的工具还硬核。麻醉师给他打完半身麻醉后,主刀的王医生和助手李医生就开始了操作,没一会儿,“砰砰砰”“咔咔咔”的声音就响了起来。 “当时我虽然下半身没知觉,但能清楚听到声音,一下下敲在骨头上似的,震得耳朵嗡嗡响。”陈先生后来回忆,他忍不住睁眼看了一眼,只见王医生戴着护具,双手紧握一根长柄器械,身体微微前倾,额头的汗顺着口罩边缘往下淌,助手李医生则蹲在一旁,稳稳扶住他的小腿,时不时帮着调整角度。两人配合默契,敲击的节奏不快但力道十足,每一下都像是经过精准计算,“80、80”的调侃声虽夸张,却真真切切体现了这份体力付出。 这哪是做手术,简直像拆精密仪器!王医生后来解释,髓内钉植入后,骨骼愈合时会慢慢包裹住钉子,时间久了就像长在了一起,取出时不能硬拽,得先用专用器械撬开骨骼与钉子的粘连,再用锤子轻轻敲击,一点点把钉子顶出来。“陈先生的髓内钉埋了一年,粘连得比较紧,每一下都要控制好力度,既要敲动钉子,又不能伤到周围的骨头和神经。”王医生说,整个手术持续了40多分钟,他和助手全程紧绷着神经,结束时后背的手术服都湿透了,胳膊也酸得抬不起来。 网友的调侃虽然好笑,但背后藏着对医生的理解。有人评论:“原来医生不仅要懂医术,还得有一身力气,这体力活比搬砖还费劲儿!”也有人分享类似经历:“我取髓内钉时,医生敲了半个多小时,结束后他说手都麻了,真是不容易。”还有人暖心留言:“打麻药不是怕跑,是怕这么大的动静疼得扛不住,医生们又要动脑又要出力,太辛苦了。” 可能很多人不知道,髓内钉取出术看着简单,实则是技术和体力的双重考验。骨科医生不仅要熟悉骨骼结构,精准找到钉子的位置,还要掌握好敲击的力度和角度——力气太小敲不动,力气太大可能导致骨骼损伤,甚至引发二次骨折。尤其是对于愈合较好、粘连严重的患者,手术时间可能长达1小时以上,医生全程保持弯腰或蹲姿,对腰腹和手臂力量都是极大的挑战。 陈先生术后恢复得很顺利,出院前特意去感谢了王医生和李医生。“之前只知道医生医术高明,亲身经历后才明白,他们不仅要有精湛的技术,还要有过人的体力和耐心。”他说,那些“施工声”背后,是医生对患者负责的态度,每一下敲击都凝聚着专业与担当。 在医疗行业里,还有很多这样“不为人知”的辛苦。外科医生一台手术站数小时,手不抖眼不花;护士们日夜颠倒,照顾患者吃喝拉撒;麻醉师全程守在手术台旁,时刻监控患者生命体征。他们的工作或许没有惊天动地的壮举,却在一个个平凡的瞬间,用专业和付出守护着生命健康。 我们常常调侃医生的“硬核操作”,但调侃背后,更该看到他们的不易与坚守。尊重每一位医护人员的劳动,理解他们的辛苦,就是对医疗行业最好的支持。毕竟,在病痛面前,他们永远是我们最坚实的后盾。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。