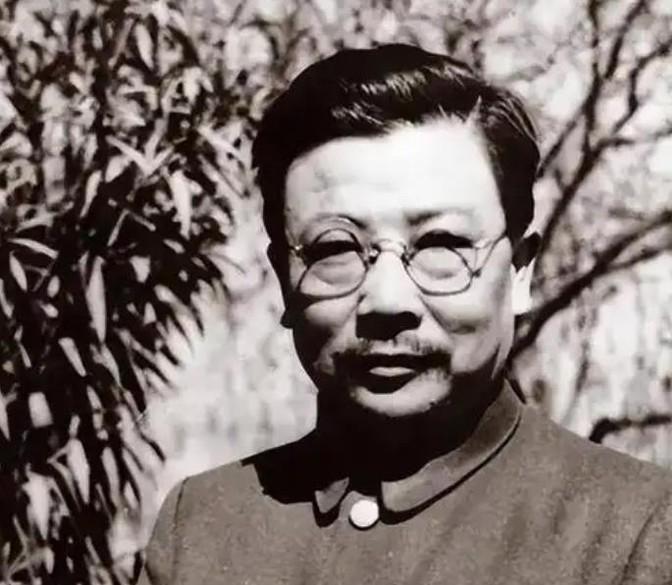

1937年,李克农外出散步,一个戴草帽的老农朝他扔了一个纸团,直到他弯腰捡起纸团才离开,李克农打开一看,脸色大变:“日本特务要刺杀白总长,务请转告他切切不可大意!” 一九三七年的南京城,热浪不仅来自名为"火炉"的气候,更源自迫在眉睫的战火,就在这五台山的喧嚣街头,一位头戴破草帽的老农,看似无意地将一个不起眼的纸团抛在了八路军办事处负责人李克农的脚边。 这轻描淡写的一抛,谁能想到竟也是一种"投石问路",直接扣动了历史的扳机,那个如鬼魅般穿梭市井的老汉叫覃瑞义,是个早已"消失"在档案里的老红军,当年的百色起义、右江红八军的硝烟散去后,他与组织断了线,流落上海滩。 靠着混迹茶馆酒肆练就了一副听风辨音的本事,谁也没料到,这个看起来早已被岁月磨平棱角的市井小民,竟在南京一家小酒馆里,凭着几句听不懂的日语和频繁出现的"白崇禧"三个字,嗅出了惊天的杀机。 这位常年潜伏、靠打杂掩护身份的老兵,硬是在日伪眼皮子底下攒出了关键情报,那天李克农弯腰捡起的,不仅是一个皱巴巴的纸团,更是日军特高科企图用六支毛瑟枪在大后方制造混乱的铁证。 李克农虽然手握情报,但他那个"第18集团军驻京办处长"的公开身份,反倒让他不便直接叩开国民党高层的大门,想要把消息神不知鬼鬼不觉地送进白崇禧的耳朵里,必须得用"自己人"谢和赓,这个名字成了破局的关键一枚棋子。 这位谢秘书的背景硬得吓人,父亲是白崇禧在北伐东路军时的换帖兄弟,自家媳妇又跟白家沾亲带故,有了这层"世交"加"姻亲"的双重保险,再加上他又是桂系军队里公认的才子,白崇禧对他可谓是推心置腹,连最高级别的作战会议都少不了他的身影。 可白崇禧做梦也想不到,这位让他放心把后背交出去的机要秘书,早已在大学毕业后就心向红旗,是李克农手里一张王牌,谢和赓接到李克农转交的"纸团情报"后,没有丝毫犹豫,连夜炮制了一份足以乱真的"军统密报",不仅要在物理上救人,更要在心理上借力打力。 针对日寇的这场刺杀,谢和赓献上了一出精彩的"空城计"他建议白崇禧玩一招金蝉脱壳:大张旗鼓地让原来的住处青云墅灯火通明,摆出鞍马劳顿、埋锅造饭的架势,甚至特意留了警卫拴马,做足了全套戏码。 而白崇禧本尊,则早已悄悄通过暗道,转移到了清凉山上的净觉寺暂避,果不其然,那一夜月黑风高,六个早已按捺不住的日本特务,真的如同咬钩的鱼儿一般摸进了青云墅,他们翻墙而入的一刹那。 等待他们的并非那个提出了"以空间换时间"战略的国军名将,而是早就拉开枪栓的埋伏圈,这场短兵相接并没有持续太久,在密集的枪火交织中,两名特务当场毙命,其余的挂彩奔逃,最狼狈的一个,在慌乱中失了方向,竟一头栽进院里的深井淹死了。 这口井,成了侵略者野心的葬身之地,也宣告了日寇在南京搞"斩首行动"的彻底破产,这段惊心动魄的往事,最终在一个并不起眼的收尾中落幕,事后白崇禧还曾得意地向谢和赓夸赞"军统效率高"殊不知真正的救命恩人,早已领了李克农一包银元。 继续隐入人海做了那无名的听风者,直到多年后白崇禧败退南下,在登船去台湾前的那个萧瑟码头,他才对着前来谈判的中共代表,嗓音沙哑地承认了那晚青云墅的真相,那个传递纸团的覃瑞义,在抗战胜利后并没有去邀功请赏。 而是揣着无法证实的履历,自愿去了云南边境的风口上守了一辈子,1984年,当这位老人在哨所的木板床上咽下最后一口气时,陪伴他的只有窗外的呼啸山风,那块刻着"老覃"二字的简陋墓碑,也许比任何勋章都更有分量。 在这场宏大的民族救亡图存中,不仅有名将的运筹帷幄,有"龙潭三杰"的惊天谋略,更有像老覃这样千千万万个隐没在尘埃里的"微光"他们用最朴拙的方式,在历史的转弯处,轻轻推了命运一把。 信息来源:文汇客户端——神秘老汉递来纸条泄露日军惊天计划,李克农智传情报救了白崇禧一命