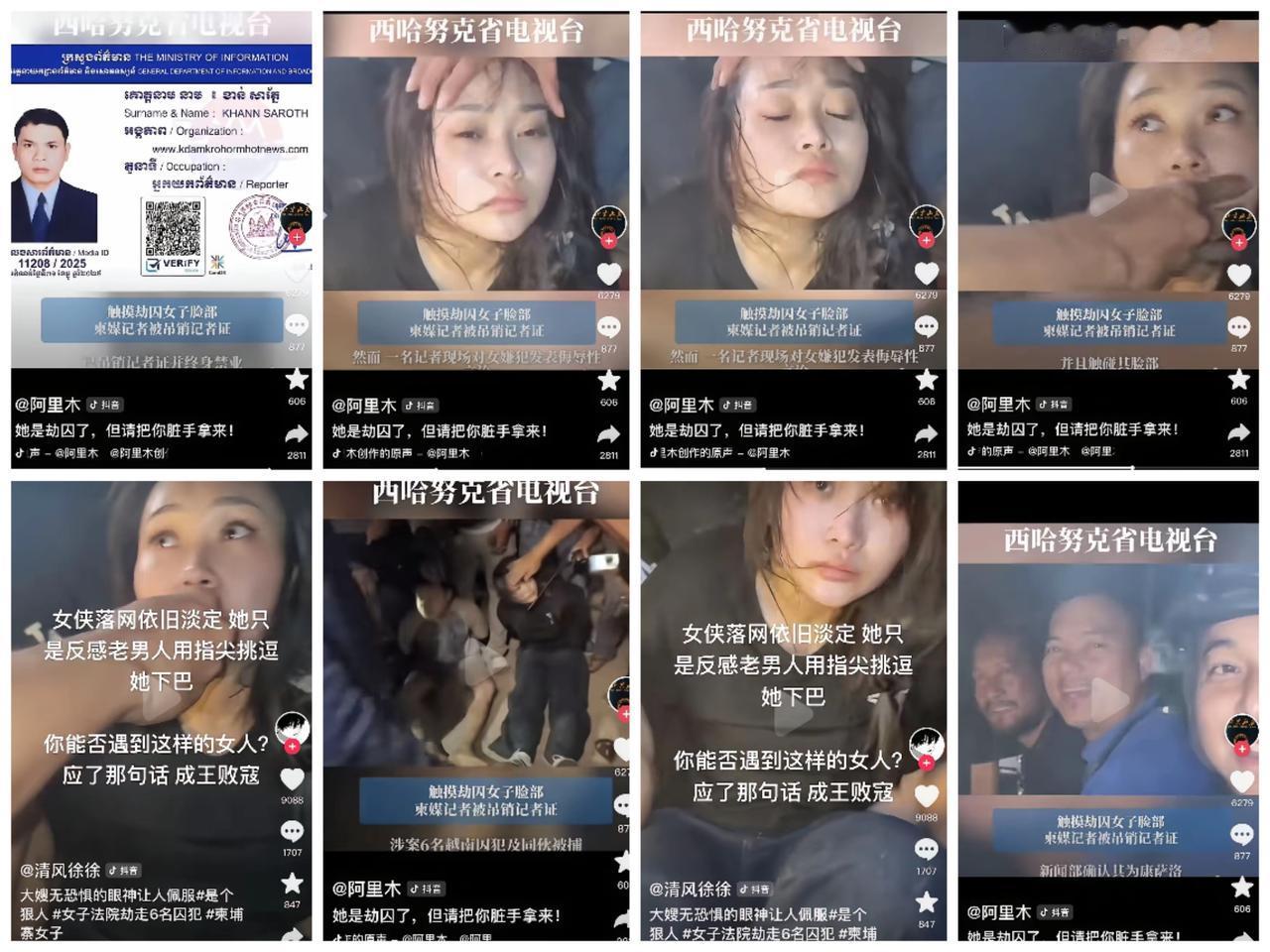

用手摸柬埔寨女劫犯脸的人被扒出来了,是个记者,因为受不了网民的压力,这个记者被吊销了记者证,同时,所在的新闻机构已经解聘了该记者,并且终生不得录用。 更深层的报道是这个记者不但用手摸女劫犯的脸,还有言语侮辱行为被曝光。 哪怕对方是被控制的劫犯,法律也只剥夺她的部分权利,没规定她可以被随意侮辱。 这位记者倒好,手比脑子先动,嘴比良心还硬,摸脸的动作透着居高临下的轻慢,侮辱的言语更是把职业素养踩在脚下。 他大概忘了,新闻采访的本质是传递事实,不是上演“审判者”的戏码,更不是借着公众关注度满足自己的控制欲。 网友之所以群起而攻之,本质上是在守护“人人生而有尊严”的底线,毕竟今天他能这么对女劫犯,明天就可能用同样的傲慢对待普通采访对象,这种突破边界的行为,没人会容忍。 可能有人会说“是不是反应过度了”,那只能说对新闻行业的监管力度一无所知。 国家新闻出版署早有明确规定,新闻采编人员不得滥用采访权利谋取不正当利益,更不能实施侵犯他人权益的行为,一旦触碰红线,处罚从来都是“零容忍”。 远的不说,2020年国家新闻出版署就公布过两个典型案例,中国信息报社的李保民借着记者身份搞敲诈勒索,被法院判刑后,不仅记者证被注销,还被终身禁止从事新闻采编工作;企业观察报社的张锦瑞更离谱,用曝光煤矿违规生产当威胁索要财物,终审被判有罪后,同样落得吊销证件、终身禁业的下场。 这两位是触犯了法律,而摸脸记者虽然没到刑事犯罪的程度,但违反的《新闻记者证管理办法》里,明确要求记者采访时必须尊重他人合法权益,他的行为刚好撞在了“侵犯他人人格尊严”的枪口上。 要知道,仅2020年前三季度,国家新闻出版署就下发了7份行政处罚决定书,5家新闻单位被追责,5名从业人员受罚,其中3人直接被终身禁业,这足以说明行业监管从来不是“纸老虎”,谁敢越界谁就会被打回原形。 再说说所在新闻机构“终身不得录用”的决定,看着狠,实则是自保也是表态。 新闻单位的生命线是什么?是公众信任。 美国新闻学会2025年的调查数据很能说明问题,52%的受访者觉得新闻媒体“可信度有限”,41%表示“很难相信”,只有6%的人对媒体有较高信任度,媒体公信力在公共机构里排倒数第二,仅比国会强一点。 而导致信任崩塌的重要原因里,“报道存在冒犯性内容”赫然在列。 国内观众对新闻机构的要求只会更高,一旦旗下记者出现突破伦理的行为,公众的不信任感会直接转嫁到机构本身。 就像企业观察报社因为没管好张锦瑞,不仅被警告罚款3万元,还被暂停核发记者证,等于断了业务发展的根基。 这次摸脸事件曝光后,涉事机构要是处理不力,网友的怒火下一步就会烧向机构本身,“连记者都管不好,还能指望你们报道真实新闻?”的质疑会让机构口碑彻底崩盘。 所以“终身不得录用”既是给公众一个交代,也是在划清和失德从业者的界限,毕竟留着这样的人,就是给机构埋雷。 更值得琢磨的是,这位记者的行为不是孤立的“个人失误”,而是部分从业者职业边界模糊的缩影。 有业内数据显示,近三年被投诉的新闻从业者问题中,“采访方式不当”占比高达28%,其中不乏“强行拍摄”“言语挑衅”等类似行为。 这些人总觉得挂着记者证就有了“特殊权限”,却忘了记者的权利是公众赋予的,用来探寻真相而非作威作福。 就像之前有记者采访交通事故受害者家属时,追问“你现在是不是特别伤心”“能不能再哭一次让我们拍得清楚点”,这种缺乏人文关怀的操作,和摸脸侮辱本质上都是对他人的冒犯。 而公众的监督,恰恰是纠正这种偏差的重要力量。 这次事件中,网友从视频片段里捕捉到异常,顺着蛛丝马迹扒出记者身份和证件编号,速度比专业调查还快,这背后是“不能让职业操守被践踏”的共识。 这种监督不是“网暴”,而是公众参与行业规范的一种方式,就像盖洛普民调显示的,60%的人对媒体信任度低,正是因为大家对新闻报道的质量要求越来越高,容不得半点糊弄和越界。 现在再看这位记者的处境,确实是“很难混了”。 记者证被吊销只是开始,新闻行业有统一的不良从业行为记录,他的名字会被纳入黑名单,全国所有新闻单位都能查到,别说正规机构,就算是自媒体平台,也不敢用有这样“黑历史”的人,毕竟谁都不想惹上信任危机。 更重要的是,他失去的不只是一份工作,而是职业尊严。 新闻行业之所以被称为“无冕之王”,不是因为权力,而是因为承载着传递真相、守护公平的责任。 前辈记者冒死深入灾区、揭露黑幕,为的就是给这个职业积累信任,而这位记者却用一个轻浮的动作、几句侮辱的话,把这份信任踩在脚下。 毕竟观众愿意相信记者,是相信他们能带来真实和温度,而不是看他们上演“耍威风”的闹剧。 这个道理,任何一个新闻从业者都该刻在心里,不然下一个被行业抛弃的,可能就是自己。