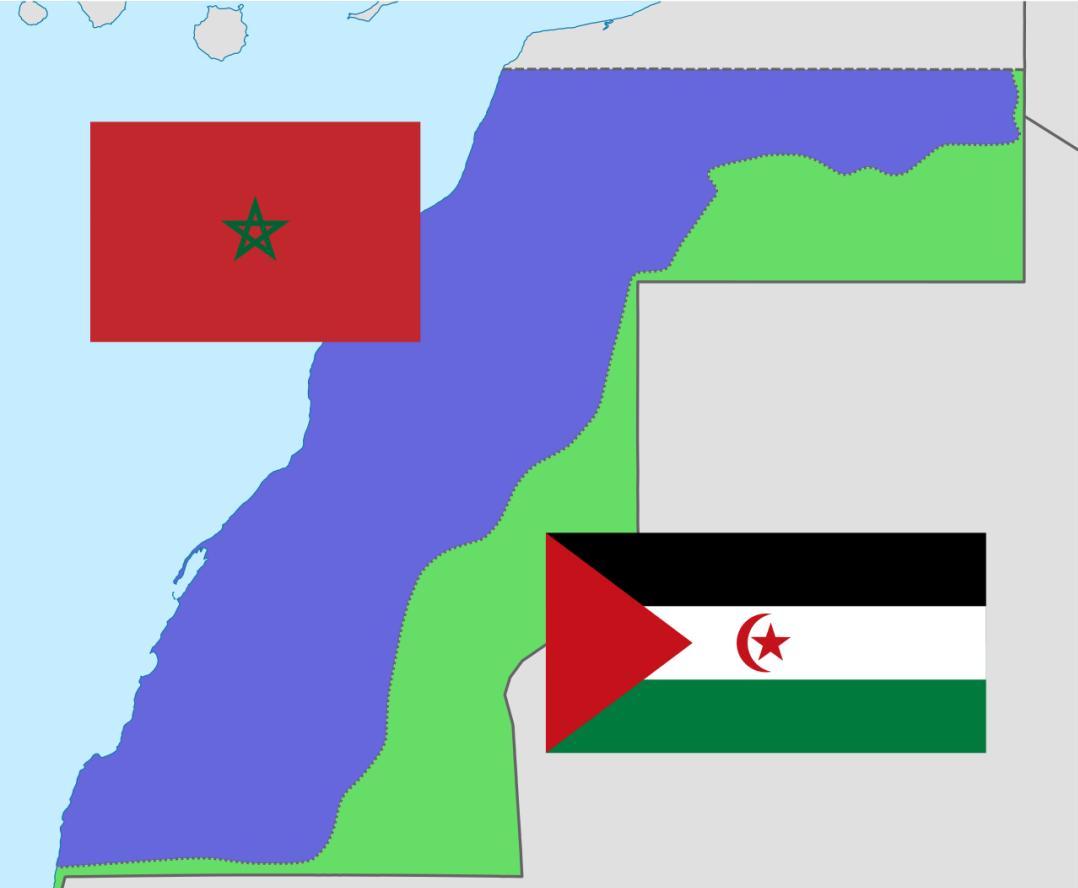

现代国家真的不能开疆扩土吗? 光看国际法,这个问题答案很明确,就是不能,但摩洛哥却让人看到了灰色地带:实际控制、长期经营,再加上国际环境的变化,领土争端的走向未必总是黑白分明。 摩洛哥1975年11月出兵进入西撒哈拉,到1979年占领了西撒哈拉四分之三的领土,并于1980至1987年修建了总长2700公里的沙堤长城,将东部未占领区隔离开。 今年10月31日,联合国安理会以11票赞成通过决议,支持在摩洛哥主权下为西撒哈拉建立地方自治机构,中国当时表示遗憾。 西撒哈拉这片26.6万平方公里的“沙漠珍珠”,自19世纪末被西班牙占领后,命运就一直悬而未决。 1975年,西班牙权力衰落,摩洛哥国王哈桑二世趁势发动“绿色进军”,35万平民和2.5万军人浩浩荡荡进入西撒哈拉,声称是“收复祖地”,这个行动无疑带有强烈的扩张色彩。 紧接着,西班牙与摩洛哥、毛里塔尼亚签署《马德里协定》,正式放弃对西撒哈拉的殖民统治。 摩洛哥和毛里塔尼亚瓜分了这片土地,摩洛哥拿下北部大块资源区,毛里塔尼亚则占南部。 分治没维持几年,毛里塔尼亚撑不住压力,1979年退出,摩洛哥顺势把剩下的地盘也收入囊中。 为巩固控制,摩洛哥从1980年起,花大价钱修建了长达2700公里的沙堤长城,把西撒哈拉一分为二。 西部主要城市、矿产资源和港口全被摩洛哥牢牢掌握,东部则成了波利萨里奥阵线的“自由区”,这条沙墙,不仅是物理分割,更是现实与法律的分界线。 从法律上说,联合国宪章第二条和国际法基本都反对通过武力改变疆域。联合国也一直把西撒哈拉当作“非自治领土”,主张应通过全民公投决定归属。 可现实中,局势却逐渐向摩洛哥倾斜,尤其是摩洛哥在经济开发和基础设施建设上的投入,让“既成事实”越来越难以逆转。 要说国际承认,摩洛哥做得很聪明,几十年来,它不光军事上稳住阵脚,还积极拉拢西方大国,争取法国、美国等背书。 再加上西撒哈拉磷酸盐、渔业等资源对欧洲很重要,经济利益也在悄然影响各方立场。摩洛哥还提出自治方案,承诺让西撒哈拉有自己的议会和政府,但国防、外交仍由摩洛哥掌控。 10月31日,联合国安理会以11票赞成、3票弃权的结果,通过了第2797号决议,这是安理会首次明确支持在摩洛哥主权下实现西撒哈拉地方自治。 这一决议,虽然没有直接宣布西撒哈拉归属,但等于间接承认了摩洛哥的主权主张,可以说,国际法与现实政治之间的缝隙再次被放大。 波利萨里奥阵线和阿尔及利亚等国家坚决反对,认为这是对国际法的背叛,西撒哈拉人民的自决权,依旧是他们坚持的旗帜。 但面对摩洛哥的强力推进与国际部分力量的默认,这一诉求实现的难度越来越大。非洲联盟、部分拉美国家还在声援西撒哈拉独立,可实际效果有限。 摩洛哥国内对安理会决议反应极为热烈,首都拉巴特街头各种庆祝活动不断。 摩洛哥政府把这次胜利看作外交和战略的双重突破,“南部省份”的说法也越来越多地出现在官方文件和媒体报道中。 经济上,摩洛哥对西撒哈拉的矿产、港口和可再生能源大力开发,逐步把这片地区融入国家整体发展中。 中俄巴三国就是那三个选择弃权的国家,中国代表傅聪特别强调:没有包容的政治进程就没有持久和平,西撒哈拉问题应通过对话、协商和平解决,尊重当地人民的自决权。 关于能否“开疆扩土”,西撒哈拉案例其实给出了现实答案:国际法虽然设限,但实际控制、综合经营和国际政治运作,依然可能让“扩土”变为事实。 只是这种方式,不再是传统意义上的武力吞并,而是通过长期管控、经济融合和外交妥协逐步实现。 摩洛哥的做法是非常典型的现代“灰色路径”:首先用军事和人口迁移确立事实占领,随后大力推行经济开发,最后通过不断的外交努力,在国际舞台上争取合法性。 西撒哈拉的资源价值也是争端长期无法解决的重要原因,磷酸盐储量全球第一,渔场丰富,太阳能和风能潜力巨大。 虽然摩洛哥承诺自治,但很多本地人依然希望通过公投决定未来归属,摩洛哥与阿尔及利亚的对立因此加剧,地区安全风险始终存在,偶尔的小规模冲突仍时有发生。 联合国宪章等文件依然明确规定,禁止通过武力改变国际边界,只有在极少数情况下,比如自然添附、双方协商、国际仲裁等,才允许边界调整。 像摩洛哥这样通过长期实际控制和争取国际共识推动边界变更,还是极为少见的特例。 摩洛哥对西撒哈拉的治理,也为其他国家提供了某种“样本”,其策略是:军事占领、基础设施建设、经济融合、外交斡旋,最后以自治方案争取合法化。 强权虽然难以公然扩土,但或许手段够巧妙、经营够深远,国际社会也会逐步默认,哪怕过程极具争议? 参考信源: 中国代表对安理会西撒哈拉问题决议不平衡表示遗憾 2025年11月01日 新华网