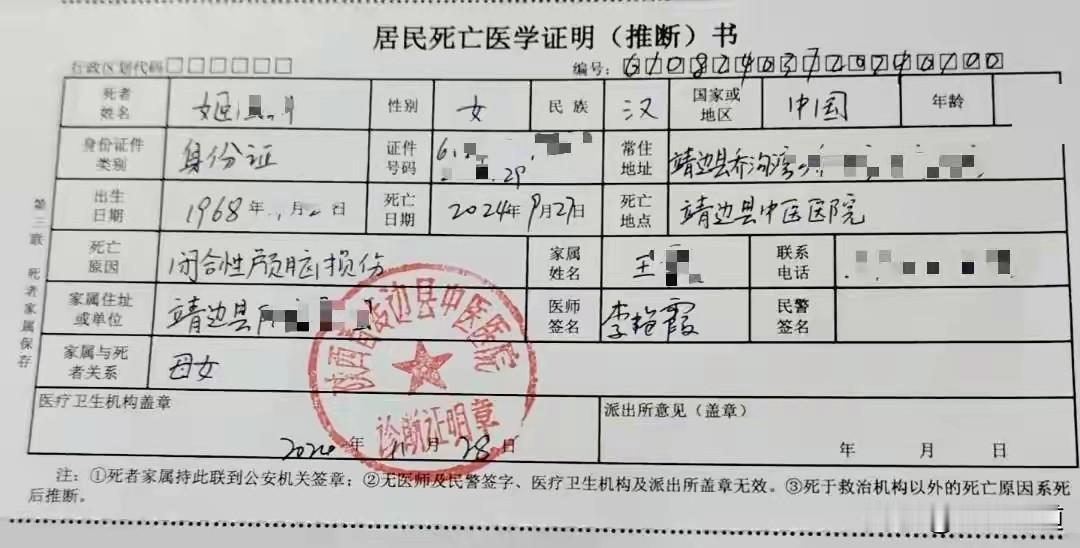

一桩由几穗玉米引发的命案!女子拍下姑姑偷玉米视频后惨遭姑父棍杀! 悲剧发生在血缘至亲之间,56岁的姬国利与75岁的姬某娥是亲姑侄关系,两家同住乔沟湾村。 事发前,姬国利一直悉心照顾姑姑一家。据王女士介绍,母亲三十年来农忙时主动帮忙,逢年过节送肉送粮,从未亏待过这对亲人。 姬某娥却有着顺手牵羊的习惯。村民证实,这位老人长期偷窃玉米,只是以往的小额损失,姬国利都碍于亲情选择了沉默。 案发当日,姬国利再次发现姑姑偷自家玉米,这次她决定用手机拍摄证据。没想到,这一举动成了点燃悲剧的导火索。 姬某娥发现侄女拍摄自己偷玉米的视频后,带着恼怒回家告知了丈夫王某飞。不久,王某飞手持一根约1.5米长、胳膊粗的木棍怒气冲冲地赶到玉米地,趁姬国利在草坑边搬运草料的时机,朝着她的头部猛击下去。 司法鉴定后来明确,姬国利的死因为钝器多次击打头部导致的闭合性颅脑损伤。 邻居陈某新当时正准备到姬某利家帮忙割草,发现倒地不起的姬某利后,立刻掏出手机准备通知她的丈夫。 就在通话接通的瞬间,王某飞提着带血的木棍追了上来,同样的暴力手段落在了这位热心邻居身上。短短时间内,两条鲜活的生命消逝在这片土地上。 案发两小时后,王某飞被警方抓获,涉嫌故意杀人罪的他如今仍被羁押候审。 而引发这场血案的姬某娥,却因未直接动手、年龄超过75岁且偷盗金额未达到刑事立案标准,仅受到行政处罚,未被追究刑事责任。 处理结果让姬国利的家人难以接受。王女士痛诉,姑姑姬某娥不仅长期偷窃玉米,更被怀疑教唆丈夫行凶,如此行径却未受到应有的刑事惩处。 更让家属不满的是,村支书作为王某飞的侄子,曾公开表示“姬某娥没问题”,这一言论让他们难免质疑基层是否存在干预案件的情况。 2025年6月20日,这起备受关注的故意杀人案在榆林中院开庭审理,然而截至2025年11月19日,法院仍未作出一审宣判。 根据刑法规定,审判时已满75周岁的人,不适用死刑,但以特别残忍手段致人死亡的除外。王某飞的年龄虽未公开,但推测已超过75岁,这意味着他有可能因年龄因素免于死刑。 这一点让受害者家属和众多网友感到揪心。 事件曝光后,有网友冷静分析:“年龄从宽应该是司法的人文关怀,而不是作恶的免罪金牌,姬某娥如果真的存在教唆行为,就应该被认定为共犯,不能因为年纪大就放任不管。” 也有网友结合律师的分析提出疑问:“法律明确教唆他人犯罪要按共犯处罚,年龄只是量刑情节而非免责理由,姬某娥的行政处罚是否过于轻微?” 如今,姬国利的家人仍在痛苦中等待正义的到来。 @法律有道 一、 争议焦点解读: 首先是王某飞的刑事责任。 王某飞使用约1.5米长、胳膊粗的木棍,故意、反复击打被害人姬国利头部,导致其死亡,后又以同样手段杀害目击者邻居陈某新。其行为显属故意杀人(情节极其恶劣),非法剥夺了他人生命。 量刑方面,虽然王某飞的具体年龄未公布,但结合案件描述,其妻75岁,推测其年龄可能接近或超过75岁。《刑法》第49条规定:“审判的时候已满七十五周岁的人,不适用死刑,但以特别残忍手段致人死亡的除外。” 所以单纯以年龄看,很可能无法适用死刑,除非其手段是否“特别残忍”。 本案中,王某飞行凶方式是使用粗壮木棍反复猛击头部要害、结果造成一人当场死亡、杀害与其有亲缘关系的恩人侄女和实施救助行为的无辜邻居。都符合“特别残忍手段致人死亡”的特征。 司法实践中,对于使用钝器反复猛击头部致死的案件,且造成多人死亡或情节极其恶劣的,会被认定为手段特别残忍。 因此,即便王某飞审判时已满75周岁,仍有适用死刑的法律空间和现实可能性。关键在于法院如何认定其犯罪手段的性质和恶劣程度。 其次是姬某娥的法律责任。 警方处理结果看,仅仅给予行政处罚,未被追究刑事责任。理由是未直接动手、年龄超过75岁)、偷盗金额未达刑事立案标准。 家属及舆论质疑姬某娥不仅长期偷窃,且“被怀疑教唆丈夫行凶”。按照刑法,教唆他人犯罪的,应当按照他在共同犯罪中所起的作用处罚。教唆不满十八周岁的人犯罪的,应当从重处罚。 但本案认定难点在于证据不足,姬某娥回家后对王某飞具体说了什么? 其陈述是否带有明显的煽动、教唆性质?还是仅仅只是客观告知事发经过和自身的情绪?王某飞随后的行为是否能排除是其自行决定的可能?缺乏直接的录音录像等证据,仅凭推测和间接证据难以形成牢固的“教唆犯罪”证据链。 因此,仅目前证据难以证明姬某娥是教唆丈夫去杀人。其行为是引发后续事件的导火索,但难以构成《刑法》意义上教唆杀人的实行行为。公安机关、检察院未以共同犯罪/教唆犯追究其刑责,基于现有证据和姬某娥年事已高等因素,是有法律依据的。 这起由几穗玉米引发的血案,不仅夺走了两条生命,更凸显了:小恶不加以制止,便可能滋生出吞噬生命的大恶。