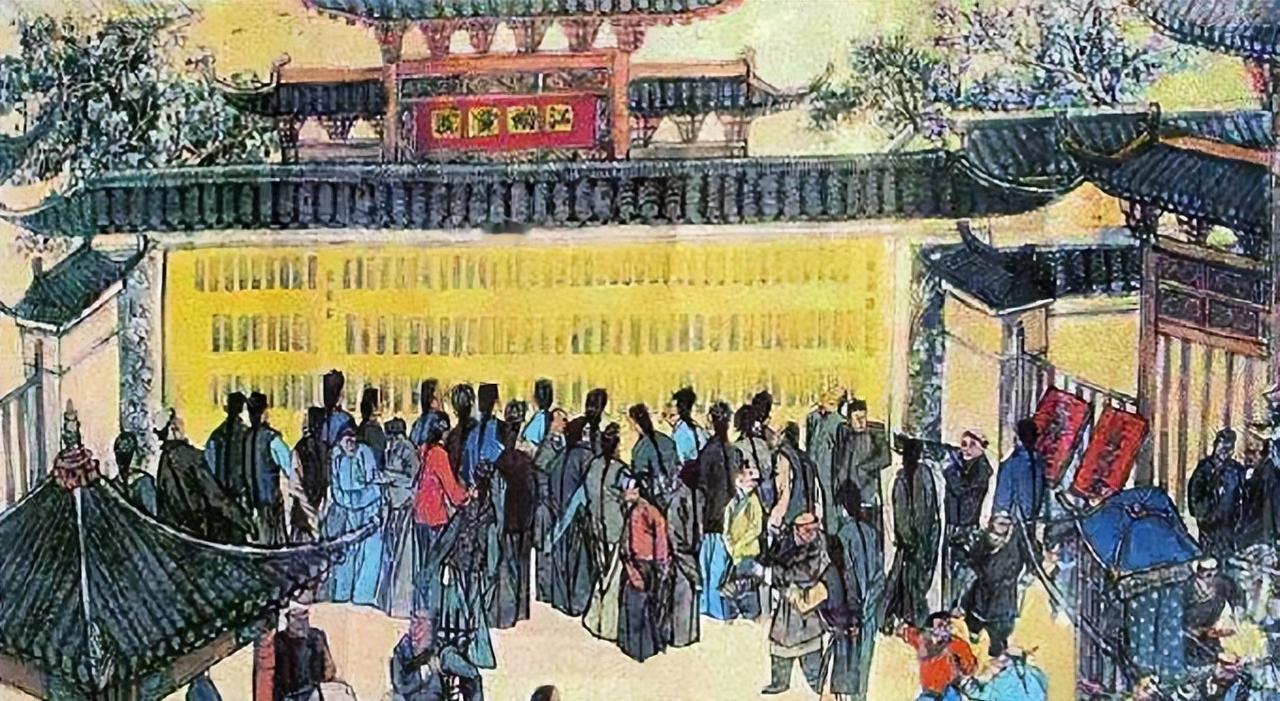

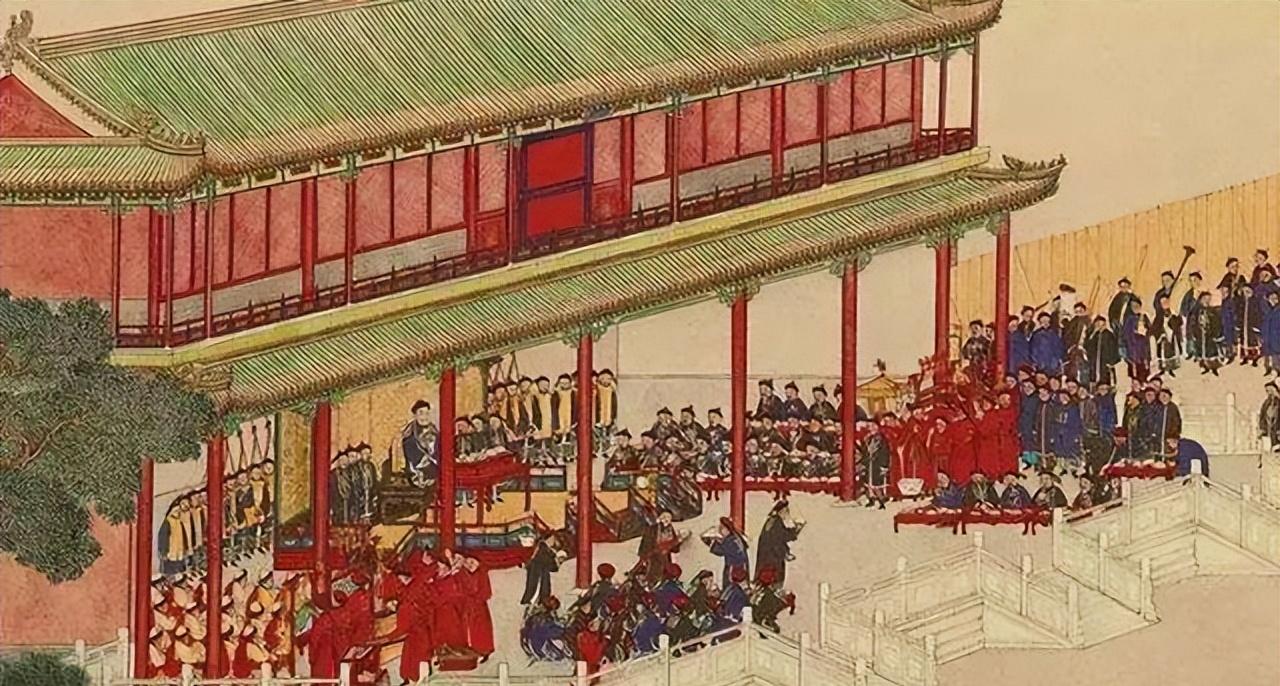

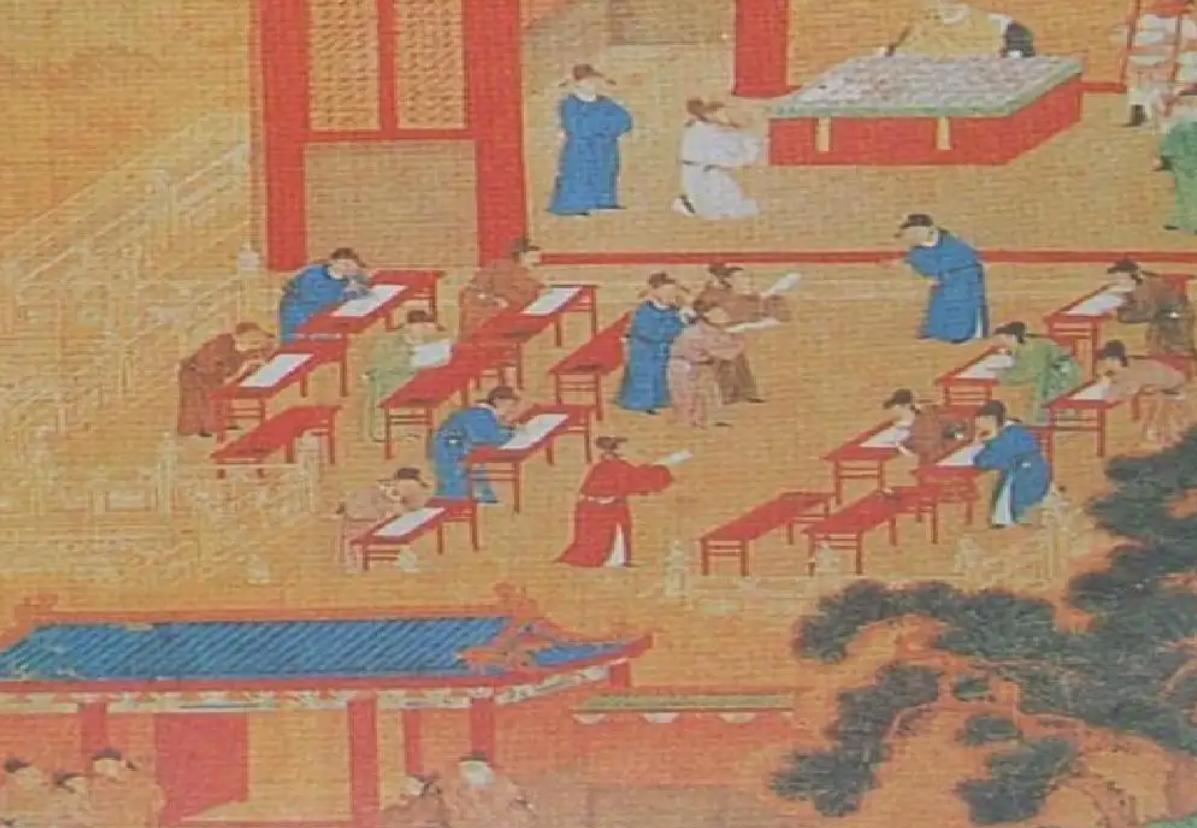

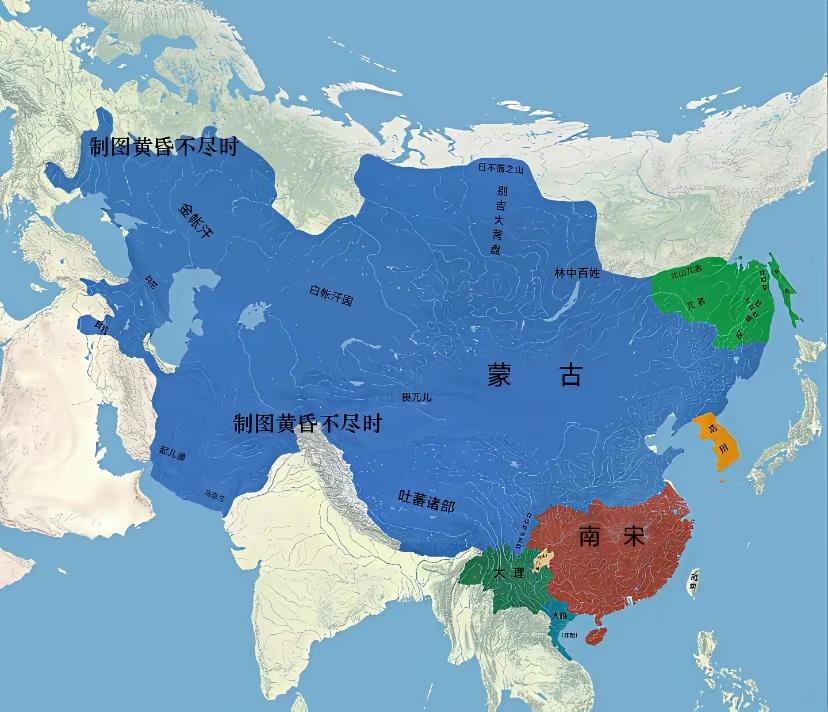

南宋贡院与省试:古人取士的公平密码 有人说古代考试全靠家世背景,平民根本没机会。 但南宋的读书人不这么看,他们认定一座院子能改变命运,这座院子就是礼部贡院,而决定成败的关键考试叫省试。 南宋读书人心里都清楚,科举里最关键的不是最后殿试,而是省试。 北宋元祐三年后,省试考上了,殿试就不会被刷下来,顶多调整名次。 当年陆游省试考了第一,殿试就被调到了二十七名,就是因为秦桧不喜欢他祖父。 地方考试考场多,监管松,作弊的不少,省试集中在贡院,要规范得多。 早期科举没有专门考场,唐朝借尚书省,北宋常借佛寺。 开宝寺就当过考场,人多了只能搭草屋,遇着暴雨还会塌。 南宋定都临安后,考生越来越多,临时佛寺装不下,朝廷才决定建独立贡院。 淳熙六年,孝宗下令修贡院,新贡院在现在的百井坊巷一带,有三千间号舍,环境比之前好太多。 为了防止作弊,省试考官分了两类,帘内官负责改卷,帘外官管封卷、抄卷这些事。 考官一任命就得住进贡院,直到放榜才能出来,根本没机会和考生接触。 试卷还要重新抄一遍再改,避免考官认笔迹。 考生进考场前要搜身,连笔管都要查,搜完就按座位坐好,考场门随即关上。 英宗之后,科举三年一次成了规矩,之前一年一次太赶,容易出问题。 南宋后期分了诗赋和经义两科,考生选一科考,连考三天。 考试结束后,贡院还会办闻喜宴,新考上的进士能和考官、宰相一起吃饭。 这种仪式感也让读书人更有归属感。 南宋很多官员都是科举出身,像文天祥就是通过省试走上仕途的。 这些读书人对朝廷很有归属感,也让宋朝文化越来越兴盛。 虽然还是有作弊的情况,但朝廷一直在想办法解决,这种对公平的追求很可贵。 南宋的礼部贡院和省试,核心就是求个公平。 从临时考场到独立贡院,从糊名到锁院,每一步都是为了让平民子弟有机会。 正是这种努力,让宋朝人才不断涌现,文化软实力也强了起来。 现在的人才选拔,其实也能从这些老规矩里学些东西。 不管时代怎么变,选拔人才时,公平从来都是最核心的要求,这一点古今都一样,也值得一直坚持下去。