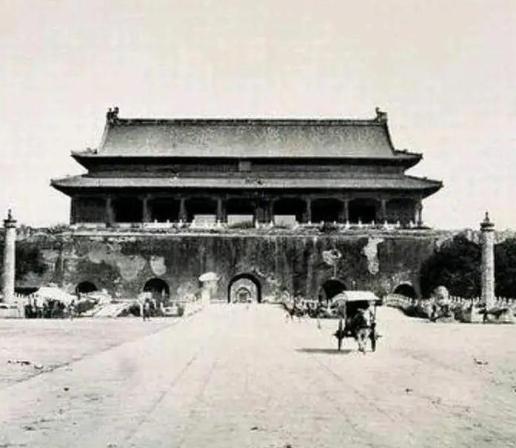

1970年春天的北京,拆除到天安门城楼最高处脊瓦的工人停下了手里的活。 当60厘米厚的黄色琉璃瓦被小心挪开时,一个30厘米见方的金丝楠木盒露了出来,盒面上二龙戏珠的雕刻还带着清代工匠的刀痕。 这个藏在屋顶正脊里的秘密,让原本紧张的重建工程突然慢了下来。 谁也没想到,这座从明永乐十八年就站在这里的城楼,会在1969年迎来彻底重建。 那年邢台地震过去三年,城楼12根主梁断了,34根次梁也受损,80%的檩条需要更换。 12月国务院批准重建计划后,北京市建院和五建公司的工人师傅们给每根梁柱编了号,就像给老人拆骨疗伤一样小心。 门头沟的窑厂为这次工程烧了三个月琉璃瓦,城楼上那些带着冰裂纹的老瓦,最终被45万片新瓦替代。 用钢筋混凝土替代传统木框架时,工匠们争论了好久,毕竟这是第一次在这样重要的古建筑上用现代结构。 但工期卡在1970年五一要完工,最后还是把木柱藏在了混凝土里,外面再包上木料,看着还是老样子。 发现楠木盒的是木工姚来泉,他后来总跟人说那盒子摸着就不一样。 本来想赶紧记下来继续施工,后来发现盒子上的龙纹是典型的清中期风格,指挥部赶紧叫了文物局的人来。 专家说这叫"上梁礼器",清代修房子时都要放这个。 银元宝代表家底厚,朱砂是辟邪的,五谷嘛就是盼着年年丰收。 《天工开物》里写过,这些东西得在梁木架起来那天由掌墨师傅亲手放进去。 如此看来,天安门上次大修时,工匠们是把所有念想都封进了这个木盒里。 那会儿拆西墙还挖出过七发炮弹,锈得跟石头一样,公安部门拉走研究了好久也没结论。 这些藏在砖石里的秘密,比图纸上的尺寸更让人着迷。 重建时工人们特意在新脊瓦里也留了个新盒子,至于放了啥,现在还是个谜。 从1420年朱棣建承天门,到1970年这次脱胎换骨,天安门就像个不断生长的生命体。 现在游客看到的城楼,其实是50多年前的"新建筑",但那些木柱的编号、瓦当的纹样,都还守着老规矩。 如此想来,所谓传承,可能就是让新的东西带着旧的记忆接着活下去。 2023年杨阿苗故居修缮时,工匠们用三维扫描记录榫卯结构,和当年天安门编号木柱的做法异曲同工。 只不过现在有了更先进的工具,但那份对老手艺的敬畏,和清代工匠放楠木盒时是一样的。 如今站在天安门广场上,很少有人知道屋顶里藏着的故事。 那个楠木盒现在躺在国家博物馆,里面的五谷早已干瘪,朱砂却还是红得耀眼。 它就像这座建筑的心脏,跳动着六个世纪的脉搏,也见证着传统与现代如何在钢筋水泥里找到共存的方式。