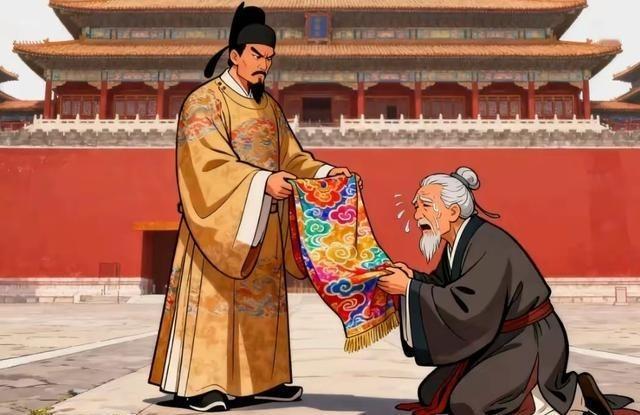

1390年4月的长沙王府,烈焰吞噬着雕花梁木。 朱元璋第八子朱梓抱着王妃于氏跃入火海,案头那枚铜牌上"宁见阎王,不见贼王"八个字,在火光中扭曲成一个王朝的血色问号。 这个16岁就藩、雅好诗文的亲王,为何会以如此惨烈的方式结束生命? 鄱阳湖的硝烟早已散尽十七年。 1363年康郎山水战,朱元璋用火攻烧毁陈友谅数百艘楼船,《明史》里"烟焰张天"四个字背后,是陈友谅势力的覆灭,也是达氏命运的转折点。 这位原汉王妃妾次年被送入朱元璋后宫,五年间接连生下齐王朱榑与潭王朱梓。 后宫等级森严,作为"战利品"的达氏虽获封定妃,却始终活在双重阴影下,前朝遗孀的身份,与朱元璋对陈友谅的刻骨仇恨。 朱榑与朱梓这对同母兄弟,走出了截然不同的人生轨迹。 洪武十五年就藩青州的朱榑,常年北征蒙古,在迤都生擒乃儿不花的战功让他愈发骄纵。 他私纳降兵、阴养死士,把朱元璋"遇敌自行作战"的谕令当成割据资本。 而小五岁的朱梓则在长沙府筑书斋,常召儒臣宴饮赋诗,亲自品评诗作高下。 两个儿子,一个成了赳赳武夫,一个成了风雅王爷,却都逃不过命运的罗网。 胡惟庸案的余波最终点燃了导火索。 洪武二十三年,都督于显之子于琥被指为胡党处死,而于氏正是朱梓的王妃。 朱元璋遣使慰问的诏书送到长沙时,朱梓正在整理父亲赐的经史典籍。 使者那句"陛下召王入京面陈",让他想起母亲临终前反复呢喃的"汝父为朱元璋所杀"。 野史说达氏曾在东宫暗室藏陈友谅遗物,这种说法虽被学者李晋华证为"双声讹传",但恐惧早已在朱梓心中生根。 当大火从王府内廷蔓延开来时,南京城里的达定妃正在佛堂焚香。 她或许不知道,自己两个儿子的命运早已写定:朱榑在建文削藩时被废为庶人,永乐复位后再度被囚,最终死于南京高墙;而朱梓用自焚给这场持续二十七年的恩怨画上句号。 朱元璋后来在《皇明祖训》里强调"藩王不得干政",怕是也想起了那个在火中消逝的文弱儿子。 历史往往在细节处藏着真相。 《罪惟录》记载达氏"忍死诞遗腹子"的传说虽不可信,但明初后宫女性在政治漩涡中的挣扎却是事实。 从鄱阳湖到长沙王府,这场跨越两代人的悲剧,说到底不过是皇权棋盘上,一枚枚被牺牲的棋子。 朱梓铜牌上的血字,与其说是对朱元璋的控诉,不如说是对整个专制制度最绝望的诅咒。