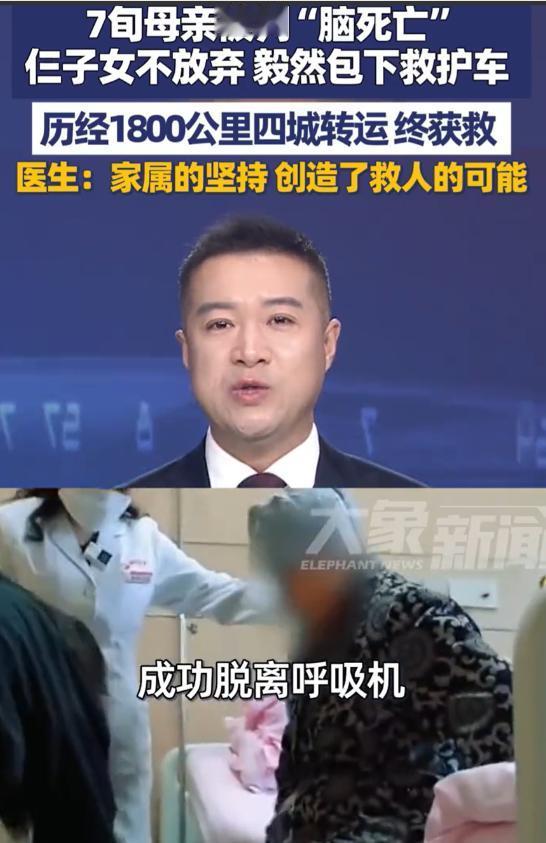

泪目!11月25日报道,甘肃一7旬老人被判“脑死亡”,可子女不信邪,花4万包了辆救护车,跨越1800km,将老人送到西安大医院,到医院时老人已出现脑疝,女儿当场表态:我不想这样再把妈妈拉回去,请你再试试。 最终,老人恢复自主意识,医生说:是家属的坚持,为我们创造救人的可能。 11月19日西安某医院急诊室外,刘老太的女儿攥着一张皱巴巴的收据。 上面 “救护车包车费 40000 元” 的字样,被眼泪浸得有些模糊。 她红着眼眶对医生说:“我不想把妈妈拉回去,请您再试试!”这一刻,没人敢相信,这个被判 “脑死亡” 的 75 岁老人,还能有生机。 11 月中旬,甘肃敦煌的刘老太在家中突发昏迷。 右半边肢体完全无法活动,家人紧急将她送往当地医院。 急诊室里,医生立刻实施气管插管并连接呼吸机,却面色凝重。 “情况太糟,建议转往上级医院。” 简短的一句话,让子女慌了神。 当天下午,救护车带着刘老太赶往酒泉的医院。 可专家查看检查报告后,直接摇头拒收:“治不了,再耽误更危险。” 女儿攥着母亲冰凉的手,眼泪砸在担架上:“怎么能不治?我们不放弃!” 一家人没敢停留,又连夜驱车前往兰州,希望能找到生机。 兰州医院的走廊里,子女们围着医生追问结果。 “颅内肿瘤破裂出血,出血量 120 毫升,已形成脑疝,瞳孔散大。” 医生的话像重锤:“开刀没有意义,回去准备吧。” 儿子突然提高声音:“肯定有医院能治!我们找遍全国也要找!” 他拿出手机,挨个拨打各地大医院的电话,手指因紧张不停颤抖。 直到深夜联系上西安国际医学中心,神经外科高亚飞医生接了电话。 听完病情描述,高医生沉默片刻:“带老人过来,有救治价值。” 这一句话,成了绝望中的曙光。 子女当即决定包车转运,选了配备高级生命支持设备的救护车。 4 万余元的包车费交出去时,没人犹豫:“只要能救妈,多少钱都值。” 随车护士每隔 10 分钟就监测一次生命体征,记录在专用表格上。 1800 公里的路程,救护车途经酒泉、兰州,一路疾驰。 刘老太的女儿始终握着母亲的手,轻声呼唤:“妈,再坚持一下。” 儿子则紧盯着监护仪上的数值,每过一个服务区就问 “还有多久”。 这趟旅程,每一公里都在与死神博弈。 凌晨 3 点,救护车终于抵达西安国际医学中心。 急诊检查显示,脑疝比预想中更严重,刘老太完全依赖呼吸机。 脑科医院副院长贺世明立刻组织会诊,高亚飞医生指着片子分析。 “老人高龄带来的生理性脑萎缩,反而给脑组织留了代偿空间。” 手术方案迅速敲定,“幕上开颅血肿清除、肿瘤切除术” 随即启动。 医护团队在显微镜下精细操作,将创口控制到最小,还直接放回骨瓣。 五个小时后,手术室灯灭,医生走出来说:“手术成功,血肿和肿瘤都清了。” 子女们在走廊里相拥而泣,多日的紧绷终于释放。 术后刘老太被转入神经外科监护室,韩海静护理团队制定了精准方案。 每天密切监测脑水肿、肺部感染等并发症,一点点帮她闯关。 奇迹在术后第三天发生 —— 刘老太睁开了眼,还能自主呼吸了。 女儿趴在床边,握着母亲的手哭了:“妈,你终于醒了!”康复科李宝福主任团队早早介入,开展床旁心肺与肢体康复。 起初刘老太右手连杯子都握不住,护士就握着她的手反复练习。 儿子每天来帮母亲按摩腿部,从脚踝到膝盖,一遍遍重复动作。 渐渐地,她能坐起来了,后来甚至能扶着墙慢慢走路。 病理结果确诊为弥漫大 B 细胞淋巴瘤后,老人转至血液二科。 杨莉洁主任团队制定了口服靶向药配合 “小化疗” 的方案。 化疗副作用让她吃不下饭,女儿就变着花样做流食,一勺勺喂她。 几个疗程后,病情终于稳定下来。 她穿着保暖的外套,精神矍铄,还能和医生轻松聊天。 高亚飞医生看着报告说:“恢复得这么好,全靠你们当初的坚持。” 女儿笑着回应:“是你们敢担当,才给了妈第二次生命。” 如今,刘老太在敦煌的小院里能正常生活,还能帮着择菜。 每月复查时,子女都会陪着她,路上会买她爱吃的水果。 家里的墙上挂着康复后拍的全家福,照片里一家人笑容灿烂。 刘老太时常看着照片感慨:“是爱和不放弃,救了我这条命。” 杨莉洁主任后来回忆:“家属那种‘一定要救妈’的信念,特别有感染力。” 这场跨越四城的救援,印证了爱与专业的双向奔赴。 正如刘老太常说的:“生命的奇迹,从来不是凭空出现的。” 信源:不放弃就有奇迹!7旬母亲脑死亡儿女1800公里4城转运终获救 2025-11-26 08:39·山河新闻