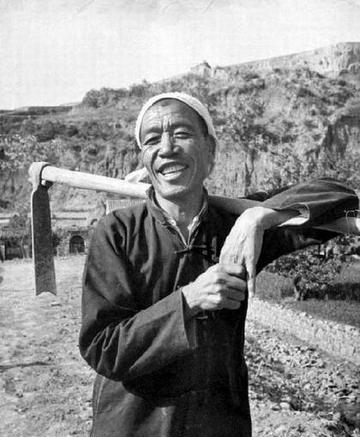

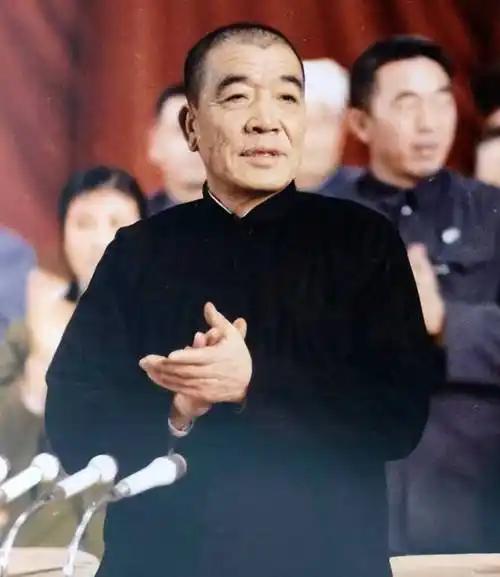

[微风]1976年10月6日,吃过晚饭后,坐立不安的陈永贵,接到了开政治局会议的通知,立即想到了住在他隔壁的吴桂贤,对工作人员说:“通知西院的一块走!咱车在头里,叫她跟后头,你们的车跟着,不能叫她单独行动!” 当天傍晚,中南海西院的氛围很紧张,晚饭刚结束,两辆轿车就按照安排驶出了大院,这不是一次普通的外出。 车队里的核心人物是陈永贵和吴桂贤两位副总理,陈永贵特意叮嘱工作人员,一定要让自己的车走在最前面,吴桂贤的车紧跟其后,绝对不能让她单独行动。 车队在夜色中抵达怀仁堂,一路上并没有发生什么意外,大厅里有几个空着的沙发,华国锋指着这些空位,平静地告诉刚到的吴桂贤,那四个人以后不会再来了。 这次会议一直开到第二天凌晨四点,会议结束后,过去的混乱局面也随之终结,对陈永贵和吴桂贤来说,这一夜是他们政治生涯中很重要的时刻,同时也预示着他们之后会回到原本的生活轨迹。 陈永贵和吴桂贤被称为 “平民宰相”,他们在高层工作期间,始终保持着自己的本色,和周围的环境有些不一样。 陈永贵经常穿着对襟衣,头上裹着白毛巾,这是他从大寨带来的习惯,他拒绝领取国务院的高额工资,坚持要按工分计算收入:大寨每天给他记一个半工分,折算成人民币是一块五毛钱,再加上中央和山西省各级给予的伙食、住房补贴,一个月总共也就一百来块钱,但他觉得这些钱已经足够了。 此外,他出访国外时不买外国商品,住进京西宾馆后会自己打扫卫生、随手关灯省电,这些都是他一直保持的习惯。 吴桂贤 13 岁就在西北国棉一厂当挡车工,后来当上副总理,依然关心纺织车间的机器运行情况和工人的工作状态,她作为劳动模范的本质,并没有因为身份的变化而改变。 到了 1980 年代,特殊年代的紧张氛围慢慢消失,取而代之的是一种失落和迷茫,陈永贵辞职后,搬到了木樨地 22 号楼居住。 有一次会议结束后,他遭到了严厉的批评和追查,当时他心里很苦闷,感慨 “老虎吃人还能躲闪,人要是害起人来根本躲不开”,直到邓小平说 “他不是那伙人”,这场风波才平息下来。 在北京这座对他来说有些陌生的现代化城市里,陈永贵想通过劳动来让自己的生活充实起来,他拒绝了组织为他配备的炊事员,宁愿自己多花几十块钱请保姆,也要吃自己家做的饭。 他曾经带领大寨人在山区修梯田,而现在,他能做的 “大事” 就是拿着扫帚从 12 楼的公寓一直扫到一楼,后来他去东郊农场当顾问,会仔细查看庄稼的病虫害情况和生长状况,在那里他才能重新找到自信。 有一次他去菜市场买肉,售货员认出了他,坚决不肯收钱,陈永贵脾气一上来,扔下钱就走了,之后再也没去过那家店。 和陈永贵不同,吴桂贤辞职后的人生道路更加宽广,1977 年,她选择回到陕西的那家纺织厂,重新戴上工帽,以普通下属的身份在车间里检查机器。 1988 年,这位曾经的副总理前往深圳,进入一家印染企业工作,从副总职位做起,后来成为了企业的董事长,从西北的棉纺厂到深圳的商界,她在改革开放的前沿发挥着自己的作用,退休后还参与了扶贫工作,直到 2025 年 4 月在深圳去世,享年 87 岁。 陈永贵的晚年则带有一些遗憾,1986 年 3 月,他被确诊为肺癌晚期,深受病痛折磨。当时他最关心的两件事,一是希望不要搞 “西水东调” 这个耗费民力财力的工程,二是自己死后的安葬地点。 由于实际情况的限制,他没能回到大寨治病,但在临终前,他留下了最后的愿望:骨灰要撒回大寨,而且不能撒在他曾经奋斗过的狼窝掌,要埋在虎头山顶。 华国锋在他的遗体前鞠躬时流下了眼泪,而大寨虎头山顶上那块写着 “功盖虎头” 的石碑,也为他的一生画上了句号。 信源:人民网孙女解密陈永贵升迁内情:如何进入高层视野