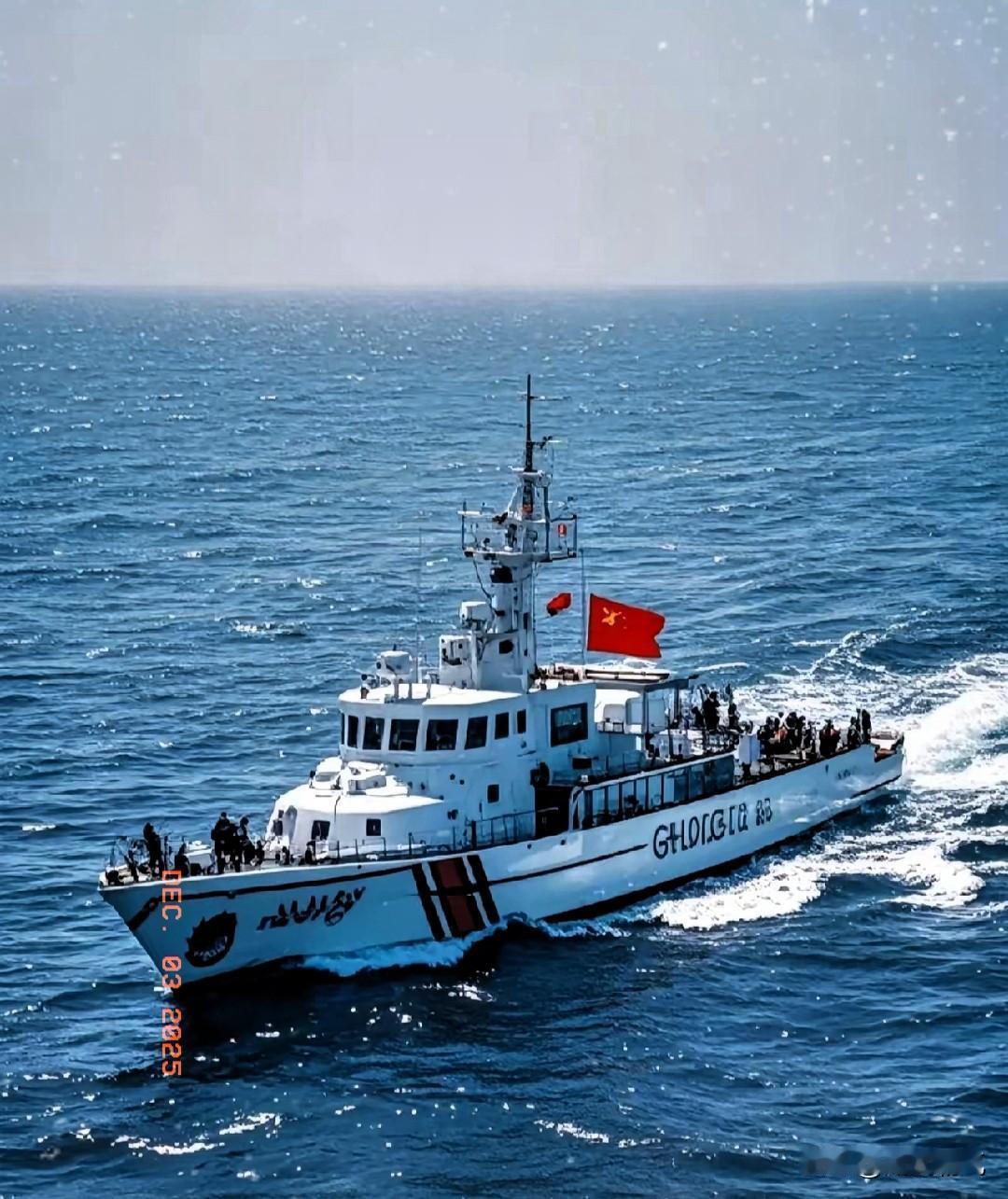

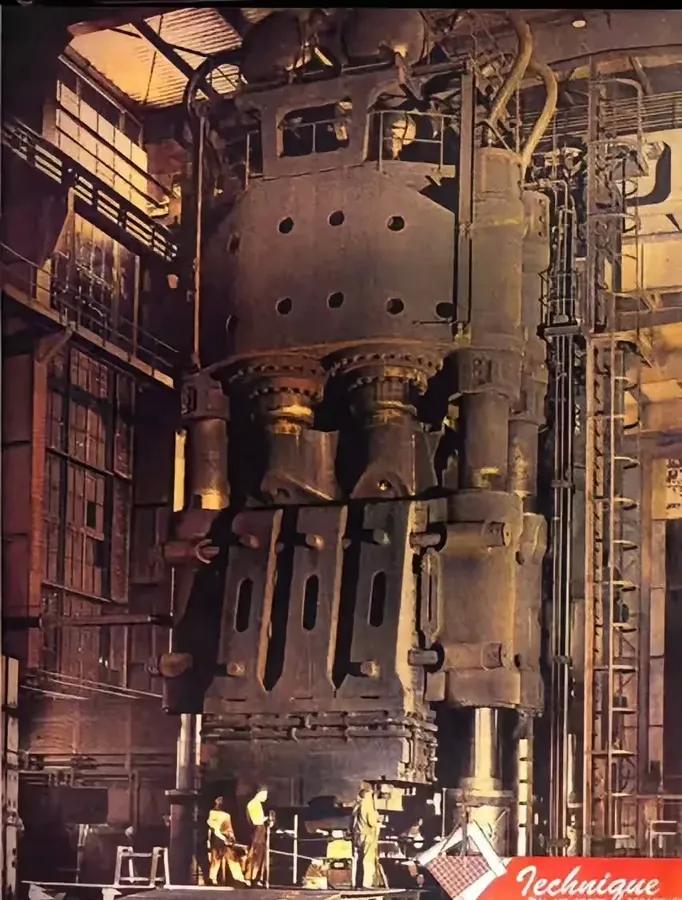

1958年,青海“土皇帝”马步芳偷偷在亲侄女喝的水里下了药,扒光她的衣服后,迫不及待的就扑了上去。不曾想,就是这个18岁的女孩,让他客死异乡,一辈子都回不了故土。 1957年的沙特吉达,海风裹挟着香料的气息吹进一栋两层别墅。马步芳站在露台,指尖夹着古巴雪茄,望着远处红海的货轮——三年前从埃及开罗移居至此,他的身份是台湾当局驻沙特“大使”,行李箱里装满从青海带出的金银珠宝。 这年秋天,堂弟马步隆带着妻女从台湾来投奔。长女马月兰穿着碎花连衣裙走进客厅时,马步芳的目光在她辫梢的蝴蝶结上停留了很久。他让管家收拾出西厢房,“都是一家人,住下吧”,语气里藏着不易察觉的盘算。 很少有人知道,这个在沙特享受外交礼遇的“大使”,四十年前还只是甘肃河州街头的少年。1920年代跟着叔父马麒混军营,靠家族势力在青海扎根;1938年坐上省政府主席的位置,把青海变成自家后院——百姓交不出粮食就牵走牛羊,反抗者直接扔进监狱,连俘获的士兵都要拉去修宅院。 “水有点凉,加了点蜂蜜。”1958年初春的午后,马步芳把玻璃杯递到马月兰面前。她接过时,瞥见他袖口露出的金表链——和当年青海百姓被抢走的那些首饰,光泽没什么不同。喝下后不久,头晕袭来,她想呼救,喉咙却像被沙漠的热风堵住。 接下来的日子,偏房成了她的牢笼。每天送来的饭菜刚好够维持体力,马步芳每周都会“探望”,走时总留下几句警告:“你爸妈还等着我的接济呢。”有次她不肯抄写邀请母亲妹妹来沙特的信,手腕被他攥得脱臼,青紫的痕迹半个月没消。 女佣阿依莎注意到女孩日渐消瘦。一次送饭时,她悄悄塞过一张揉皱的纸,用阿拉伯语低声说:“把地址写在背面,藏进发油瓶。”马月兰咬破手指,在纸上画出宅院的位置,混着泪水写下“下药”“囚禁”——那些她曾以为说不出口的黑暗。 纸条辗转到了台湾外交官宋选铨夫妇手里。宋妻是南斯拉夫裔,听完马月兰的遭遇,当晚就让司机把车停在围墙外。1960年最后一个满月夜,马月兰翻出围墙时,裙摆被铁丝网勾破,脚踝渗出血珠,像极了青海高原上倔强的格桑花。 马步芳带着手下围堵宋宅时,邻居们举着古兰经出来抗议——在这个信奉真主的国度,侵犯亲人是大罪。沙特警方护送马月兰去机场前,她把写满遭遇的控诉书交给记者。埃及报纸率先刊登,台湾联合报转载时,标题刺眼:“青海土皇帝沙特施暴,侄女泣血控诉”。 台湾当局很快撤销他的大使职务。曾经巴结他的华侨纷纷避开,有人在清真寺门口当众骂他“猪狗不如”。变卖吉达豪宅时,买家压价一半,他只能眼睁睁看着水晶灯被拆走——就像当年青海百姓看着粮食被抢走,无力反抗。 后来的日子,他挤在狭小的公寓里,关节炎让腿脚变形,心脏病发作时连买药的钱都凑不齐。子女辍学,仆人散去,窗外的红海依旧潮起潮落,却再也映不出他当年的风光。 有人说,马步芳的倒台是家族内讧的必然——从靠家族网络掌权,到为私欲破坏亲情,封闭的权力体系终究会从内部崩塌。也有人说,是沙特的文化环境救了马月兰,换个地方,她或许永远逃不出来。 1975年7月31日,马步芳在吉达医院咽气。弥留之际,他盯着天花板,嘴里含糊喊着“西宁”。那个他靠高压手段统治了十年的地方,成了永远回不去的故土。 而马月兰后来去了美国,在唐人街开了家小餐馆。有客人问起她的过去,她总是笑着端上一碗牛肉面——汤里飘着葱花,像极了青海春天的田野。谁能想到,这个曾让青海百姓敢怒不敢言的军阀,最终栽在一个18岁女孩手里?权力再大,也锁不住一颗渴望自由的心。