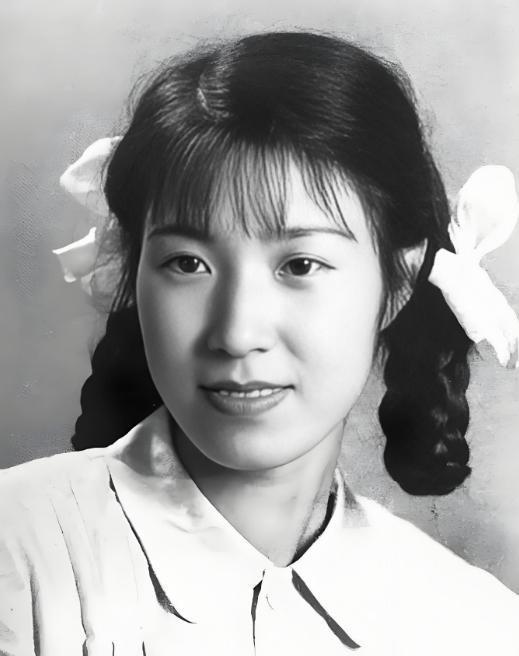

1956年,李玉琴到管理所探望溥仪。管理员考虑到两人结婚14年未同房,破例让她留宿一晚。不曾想,同居一晚,李玉琴便萌生离婚的想法。 长春老饭馆后厨的煤油灯昏黄,父亲李万财把袖口卷到胳膊肘,擦桌子的破布在酱油渍里拧出黑水——这是李玉琴童年最深的记忆。六个孩子挤在租来的偏厦里,她用烧火棍在地上画字时,绝不会想到15岁那年,一张被日本人挑中的照片会把她拽进伪满皇宫,成了"福贵人"。 宫里的鎏金痰盂比家里的水缸还亮,可溥仪递给她的杏仁糖,总是隔着半尺远。她后来才知道,这位"皇帝"夜里常抱着枕头说话,却连碰她的手都要犹豫半天。1945年苏联红军的炮声炸碎了伪满,溥仪塞进她手里的怀表还在走,人却头也不回地钻进了逃亡的汽车。 在长春菜市场帮人剥洋葱的日子,她把怀表当了三块六毛钱。指甲缝里的辛辣味洗不掉,就像溥仪那句"等我消息",在饥寒交迫里泡成了涩味。1955年第一次站在抚顺战犯管理所铁门外,她攥着磨出毛边的布包,里面是给溥仪缝的棉袜——可隔着玻璃的谈话,比冬天的铁窗还冷。 1956年的那个雪夜,管理员把她领到家属探亲房时,炉子里的煤块正噼啪响。溥仪坐在床沿搓手,说"玉琴你瘦了",声音比十年前尖细。她后来对金源科长说,那夜她没合眼,听着他在地上来回走,最后蹲在墙角叹气:"我对不起你。"——不是道歉,是认命。 有人说管理员的"人性化"害了溥仪改造,可李玉琴在离婚申请书里写:"十年等待,等来的不是丈夫,是个需要照顾的孩子。"法院的人问她财产分割,她指指身上的蓝布褂子:"就这些,都是我自己挣的。"1957年5月拿到判决书那天,长春的杨树刚抽芽,她把判决书夹进《新华字典》,去图书馆报到了。 书架间的阳光比宫里的琉璃瓦暖。她给借阅证盖戳时,遇见来修水管的黄毓庚,这个总带块糖给孩子的技师,会蹲下来听她讲《红楼梦》里的大观园。1958年结婚那天,她没穿红袄,只把头发梳成辫子——就像15岁前那个在地上写字的姑娘。 溥仪1959年特赦时,她正在给大儿子换尿布。收音机里说"爱新觉罗·溥仪成为公民",她手顿了顿,继续摇着拨浪鼓。后来听说他娶了护士李淑贤,在植物园种月季,她对着户口本上"李玉琴"三个字笑了笑:这世上哪有什么贵人,活明白的都是普通人。 2001年清明,长春南湖的冰刚化透。73岁的李玉琴躺在病床上,对小儿子说:"把我那本《新华字典》烧了吧。"字典里夹着的判决书早泛黄,可扉页上她用铅笔写的"自食其力",笔画依旧挺括。 溥仪去世时61岁,身边有李淑贤;李玉琴走时73岁,儿孙绕床。当年管理所那夜的煤油灯早灭了,可两个被时代裹挟的人,终究都在各自的烟火里,找到了踏实的人间。