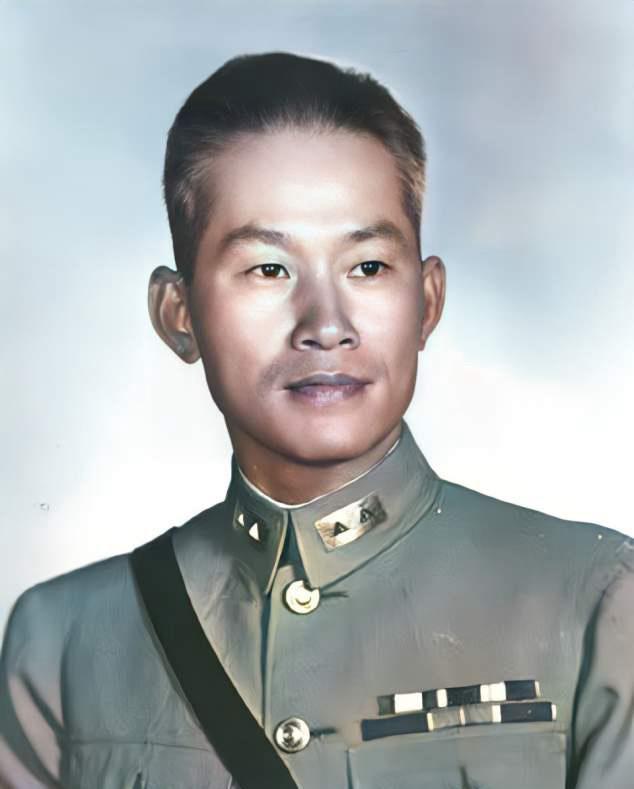

的 “台湾在某种程度上是个伤心的地方。”抗日名将孙立人的次子孙天平说出这句话时,眼神里满是感慨。 对孙立人而言,这片土地承载了他人生中最漫长的阴霾——整整33年的软禁生涯。 台中的那座宅院,围墙很高,门口总有便衣。里头的人出不去,外头的信息进不来,像一口活棺材。孙立人每天的生活被切成了碎片:早起在院子里踱步,步子迈得还是军人样,只是战场换成了几十平的小天地;上午练练书法,纸上写来写去总是那几个古诗,笔锋藏着不甘的力道;下午听听广播,声音开得小小的,想从嘈杂的电波里分辨世界的模样。三十三年,一万两千多个日夜,就这么一圈圈地走,一遍遍地写,一天天地听。院子里的树苗长成了大树,他的青丝也熬成了白头。 想当年,他不是这样。仁安羌战役带着一千多弟兄,击退数倍日军,救出七千英军,那是何等的胆魄。缅北反攻,他的新一军被称为“天下第一军”,一路打到芒友会师。战场上他腰杆笔直,眼神像鹰,士兵们说“跟着孙将军,死都不怕”。谁料到,这样一个人,最后的“战场”竟是自己家中的客厅,敌人变成了无形的猜忌和冰冷的监视。 软禁不是关起来就算了,那是一套精细的凌迟。不审你,不判你,就让你活着,慢慢磨掉你所有的锋芒。访客要经过层层盘问和“劝导”,旧部来的信大多石沉大海。报纸是挑选过的,广播内容有人把关。他们想让他从物理到精神,彻底与世隔绝。最狠的是,还让他保留着“陆军总司令”的空头衔,每个月照领薪水。这就像一场精心设计的羞辱:你名义上还是将军,但连自家大门都走不出去。他们要摧毁的,不仅是他的自由,更是他作为一个军人的全部意义。 家人也跟着受苦。夫人张晶英为了他的事四处奔走求告,看尽冷眼。孩子们从小就知道,自己家和别人家不一样,不能随便带同学回来,爸爸也不能参加家长会。孙天平回忆童年,说印象最深的是家里的气氛,总是很安静,静得让人心慌。那种无形的高压,渗进每一寸空气里,比直接的打骂更折磨人。一张全家福合影,女儿笑得灿烂,颜值再高,也冲不散背景里那片浓得化不开的阴影。 为什么非要这样对他?论战功,他彪炳史册;论忠诚,他并未实质反叛。说到底,是他的“不一样”害了他。他不是黄埔系,是留美的弗吉尼亚军校出身,带兵用美式方法,打仗有国际视野。这在那个人人讲究“出身”和“站队”的环境里,太扎眼了。功高震主,加上复杂的政治斗争,他成了必须被锁进笼子的“老虎”。历史有时候就这么荒诞,赶走外敌之后,刀刃往往转向自己人。 这三十三年的软禁,毁掉的何止是一个孙立人。它是一面镜子,照出了一种深层的恐惧——对卓越的恐惧,对独立人格的恐惧。他们害怕一个不受控制的英雄,哪怕这个英雄曾为这片土地流过血。于是,最好的办法不是消灭他的肉体,而是抹杀他的存在感,让他活着,却如同消失。这是一种中国历史上反复出现的、“温柔”的残忍。 晚年的孙立人,眼神渐渐浑浊,但偶尔提起当年的战士,提起缅甸的丛林,那浑浊里还是会闪过一点光。那点光,是系统再怎么打压也灭不掉的人性火种。他教附近的小孩念英文,帮邻居修收音机,在小院子里种玫瑰花。他在用最卑微的方式,证明自己还是个有用的人,不是一个被遗忘的编号。 等到他终于重获自由,已是耄耋老人。外界天翻地覆,他熟悉的那个世界早已不见了。所谓的“平反”来得太迟,迟到的正义,还能算是正义吗?它更像是一个时代良心不安的、潦草的注脚。他去美国探亲,站在弗吉尼亚军校的草坪上,久久不语。那一刻他在想什么?是想念那个壮志凌云的少年,还是哀叹命运无常的玩笑? 孙天平说台湾是伤心地,这话太重,也太真实。这片土地给了他父亲最高的荣耀,也给了他最深的囚牢。当我们今天谈论孙立人,谈论的不仅是一位将军的悲剧,更是一种普遍的历史困境:我们该如何安放那些杰出的、却“不合时宜”的灵魂?是让他们在战场上绽放,然后在政治的铁幕下枯萎吗?孙立人院子里的那些玫瑰花,年复一年地开,不知道是在祭奠,还是在嘲讽。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。