1950年,刘亚楼到剧院看戏,他刚坐下没多久,就有一双脚架到了他的头上,他瞬间火冒三丈,要找对方理论,对方却趾高气扬道:“你是哪个单位的?”他万万没想到,几天后他会在预科大会上再次见到刘亚楼!

1962年5月,刘亚楼赴福州军区空军检查工作,途经杭州时,他住在丁家山空军疗养院。那天晚上,疗养院的俱乐部放映电影。按照惯例,工作人员在俱乐部正中间摆放了沙发,留给刘亚楼专用。刘亚楼走进俱乐部时,看到这一幕,马上提出疑问:“怎么把中间的椅子撤掉了?”

院长解释说:“这不是专门为司令员准备的,其他领导来也都是这样。”然而,刘亚楼并没有接受这一解释,他严肃地说道:“不管谁来坐过,我是不坐的。这种做法是在‘整’首长,把我们拿出来‘示众’,好心办坏事。”

刘亚楼,生于1910年,福建人,家境贫寒,幼年丧母,由父亲独自抚养长大。由于家里贫困,父亲无力供养孩子,便将年幼的刘亚楼托付给了好友刘德香。刘德香为人忠诚厚道,视刘亚楼为己出,尽管家庭条件艰难,但依然设法让刘亚楼接受了教育。

1929年,刘亚楼实现了自己的梦想,加入了中国共产党,随即进入了红军学校深造。经过四个月的培养,刘亚楼以连长身份被派往抗战前线,怀着激动与期待,他为自己所做的选择而感到自豪,他曾写下歌谣:“干革命,为穷人,打天下,为解放,再上楼,苦不怕,死不怕。”

在抗战期间,刘亚楼表现出了极高的军事才干,逐步崭露头角。他的坚持和毅力,不仅让他在部队中获得了认可,也让他在日后的军事生涯中积累了深厚的经验。1949年新中国成立后,刘亚楼也成为了解放军的核心人物之一。

1950年的北京,这天,空军司令员刘亚楼也低调地来到了剧院。就在刘亚楼刚刚坐定的时候,意外发生了。后排传来一阵不满的声音,抱怨座位太挤。紧接着,后排的观众竟然把脚搭在了前排观众的椅背上。这个不雅的举动正好影响到了刘亚楼,一双脚几乎要碰到他的头部。

这样的无礼行为自然引起了刘亚楼的不满。要知道,刘亚楼在军中是出了名的性格刚直,脾气火爆。他曾经因为前线部队没有准确对表而严厉训斥指挥员,在战场上更是以严格著称。此时的他强忍着怒火,转身准备与对方理论。

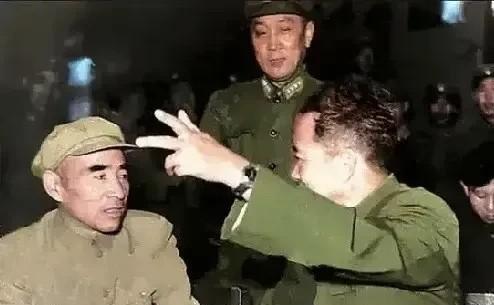

当刘亚楼质问对方的身份时,那人非但没有认错,反而用更加傲慢的语气反问道:"你又是哪个单位的?"在场的人都没有想到,这个穿着普通的观众就是威名赫赫的空军司令员刘亚楼。而更令人意外的是,面对如此无礼的回应,他没有进一步追究,而是默默地转回身去。

就在剧院事件发生后没几天,空军召开了一次重要的预科大会。主持人宣布刘亚楼司令员到场时,全场响起热烈的掌声。然而,就在这庄重的氛围中,坐在第四排的一位科长突然变得坐立不安。这位科长不是别人,正是几天前在剧院里与刘亚楼发生冲突的那位观众。

当他看清台上的人就是自己曾经冒犯过的对象时,脸色顿时变得苍白。会议结束刘亚楼主动走向那位科长,语气平和地提到了剧院的偶遇。面对战战兢兢的下属,他只是简单地提醒对方注意言行举止,就此揭过了这件事。

1942年夏,斯大林格勒会战爆发,成为苏德战争以及第二次世界大战的转折点。在这场残酷的交战中,刘亚楼作为苏联红军的参谋,参与了战斗。以“萨莎”为名,军衔少校,他在战场上展现了出色的指挥才能。随着严寒的到来,刘亚楼提出了一项战略建议:鉴于德军缺乏冬季作战准备,许多德军士兵因寒冷而冻死或受伤,战斗力逐渐下降,苏军应充分利用寒冬进行反击。随后几场战斗的成果证明了这一战略的有效性,苏联红军高层对刘亚楼的军事眼光给予了高度评价,并多次提议让他加入苏联国籍,但他始终拒绝。

抗日战争期间,刘亚楼常年在苏联学习。一次,他因急性阑尾炎住院,手术中由于语言不通,无法理解麻醉一词的含义,医生询问是否需要麻醉时,他只能通过摇头和点头表示。手术进行时,刘亚楼忍受剧痛,紧紧咬住牙关,直到手术结束,护士为他竖起大拇指,他心中却开始抱怨:“这语言关必须尽快攻克。”不久后,刘亚楼在病床上用肢体语言与护士沟通要求加枕头,却引发了一场误会,护士误以为他在做不正当行为,幸好最终是院长了解了情况。

新中国成立后,空军力量的建设成为当务之急。虽然当时大家大多来自陆军,了解空军的将领屈指可数,领导最终决定由刘亚楼担任空军司令。虽然他在苏联的训练背景是陆军,对空军并不熟悉,但他凭借过人的智慧,从陆军中挑选出第一批空军战士。在朝鲜战争中,他敢于让这些飞行员投身实战,取得了对美空军的压倒性胜利,打破了美国空军的不败神话。

刘亚楼的严格和无私也影响了家庭成员。作为空军司令员,他要求家人一视同仁,绝不允许任何人享受特权。即使自己的儿子刘煜滨在军校毕业后,他依然坚持不为儿子提供任何特殊待遇。刘煜滨深感父亲的教诲,他回忆到,父亲要求全家在吃饭时不浪费食物,提倡量力而行,脚踏实地做事。