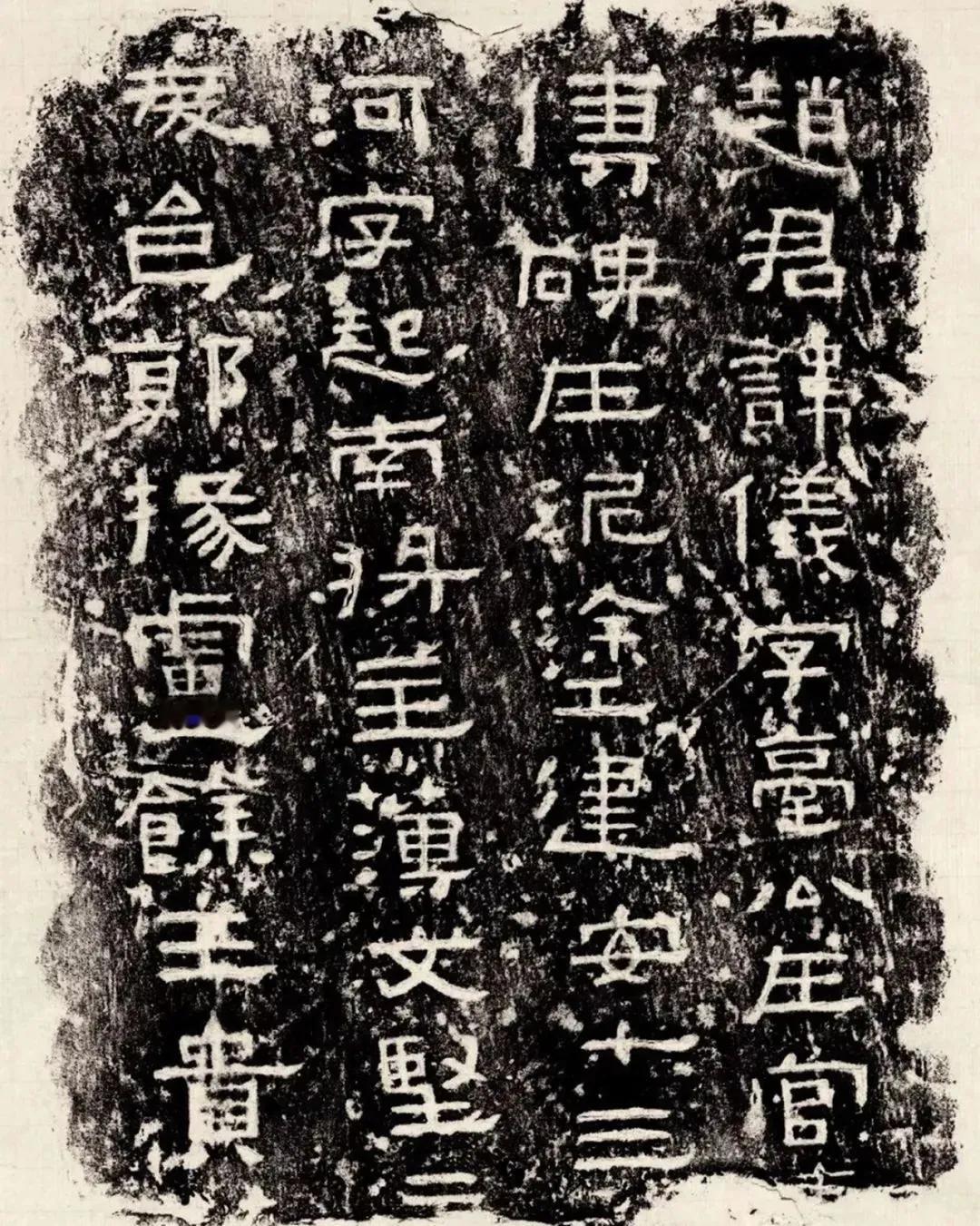

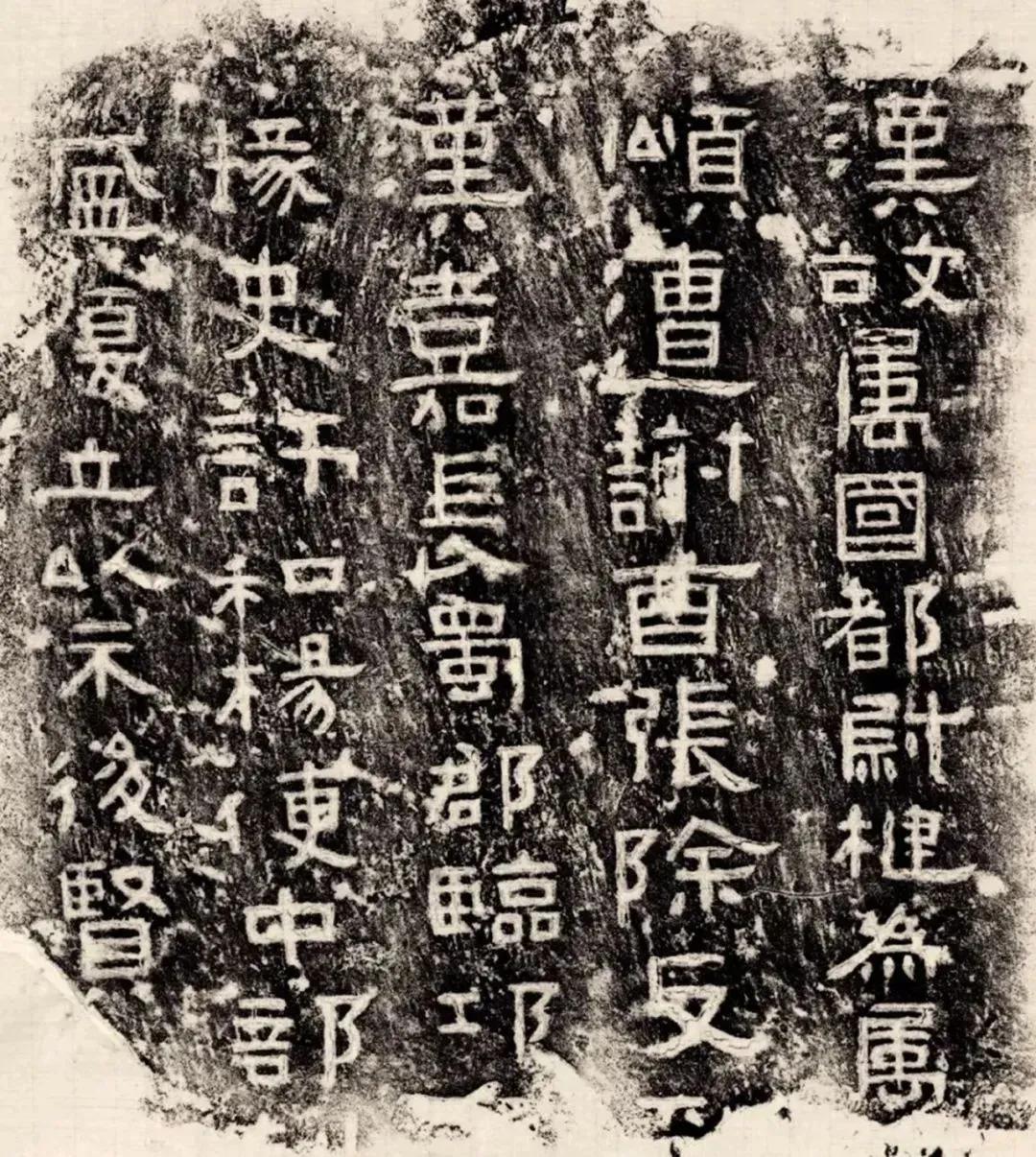

根据《孝廉柳敏碑》与《赵仪碑》的碑文记载及相关学术研究,赵仪与赵台公的关系可明确为同一人,具体考证如下: 一、直接证据:赵仪碑的释文 1. 姓名与字号的对应 《赵仪碑》碑阴铭文明确记载: “汉故属国都尉楗为属国赵君讳仪字台公”。 这一关键信息表明,赵仪的字为“台公”,因此《孝廉柳敏碑》中提到的“赵台公”即赵仪本人。 - 补充说明:东汉人名结构通常为名与字并列(如“诸葛亮,字孔明”),“台公”作为字符合当时的命名习惯。 2. 官职与地域的关联性 - 赵仪的官职: 《赵仪碑》记载赵仪曾任**“蜀郡属国都尉”**,负责蜀郡西部的军政事务。 - 赵台公的身份: 《孝廉柳敏碑》称赵台公为**“楗为属国县长”**(楗为属国治今四川宜宾),与赵仪的活动区域(蜀郡属国治今四川芦山)同属东汉西南边疆,且官职等级相符(都尉高于县长)。 - 时间线: 赵仪碑立于建安十三年(208年),而柳敏碑立于建宁二年(169年),两者相隔约40年。赵仪可能在早年担任楗为属国县长,后升任蜀郡属国都尉,符合东汉官员的晋升路径。 二、间接证据:历史背景与人物活动 1. 东汉西南地区的行政设置 - 属国制度: 东汉在边疆地区设“属国”管理归附的少数民族,如蜀郡属国、楗为属国等。属国都尉为最高军政长官,县长则负责基层治理。 - 赵仪的活动范围: 赵仪碑出土于四川芦山(蜀郡属国治所),而柳敏碑提及的赵台公为楗为属国县长,两地均位于东汉西南边疆,且属国之间存在官员调任的可能。 2. 立碑动机的一致性 - 柳敏碑: 赵台公因感怀柳敏“清节俭约”且“墓无碑识”,于建宁二年(169年)为其立碑。 - 赵仪碑: 赵仪去世后,其旧部张河等人因“遭谢酉张除反,爰傅碑在泥涂”,于建安十三年(208年)重新刻碑纪念。 - 关联性: 赵仪(赵台公)在柳敏碑中的立碑行为,与其在赵仪碑中被纪念的事迹,均体现了东汉官员重视“故吏旧友”情谊的社会风尚。 三、学术观点与争议辨析 1. 学界共识 - 多数研究者认为,赵仪与赵台公为同一人,依据是赵仪碑的明确记载。 - 例如,雅安市人民政府在介绍赵仪碑时指出:“赵仪碑记载了蜀郡都尉赵仪的生平”,而“赵台公”即其字号。 2. 争议点澄清 - 官职差异: 有学者质疑赵仪曾任蜀郡属国都尉,而柳敏碑中的赵台公为楗为属国县长,两者是否矛盾。 - 解释: 东汉官员常因政绩或调任升迁,赵仪可能先任楗为属国县长,后升任蜀郡属国都尉。例如,《赵仪碑》提到赵仪“在官清亮,吏民谟念”,符合从基层到高层的晋升逻辑。 - 时间跨度: 柳敏碑立于169年,赵仪碑立于208年,相隔近40年。 - 解释: 赵仪可能在柳敏去世后(约146年)仍在世,并在晚年(约208年)因叛乱导致墓碑被毁,后由旧部重刻。这一时间线与东汉末年的动荡政局(如黄巾起义、益州叛乱)相符。 四、结论:赵仪与赵台公为同一人 1. 核心依据 - 赵仪碑的明确记载:赵仪字台公,与柳敏碑中的“赵台公”完全对应。 - 官职与地域的关联性:赵仪曾任蜀郡属国都尉,而赵台公为楗为属国县长,两者均属东汉西南边疆的军政体系。 - 立碑动机的一致性:赵仪(赵台公)在柳敏碑中的立碑行为,与其在赵仪碑中被纪念的事迹,均体现了东汉官员的社会关系网络。 2. 学术意义 - 补史价值: 赵仪(赵台公)的双重身份揭示了东汉西南地区属国官员的晋升路径,以及地方大族在边疆治理中的作用。 - 书法与文化: 赵仪碑的书法风格(方峻朴率、楷化倾向)与柳敏碑的隶书特征,共同反映了东汉晚期书法艺术的演变。 3. 延伸思考 - 历史背景: 赵仪(赵台公)的活动时间(约146-208年)跨越了东汉桓帝至献帝时期,其经历与东汉末年的边疆动荡、黄巾起义、益州割据等历史事件密切相关。 - 人物评价: 赵仪在柳敏碑中被赞为“愤然念素帛之义”,在赵仪碑中被称为“在官清亮”,体现了东汉官员“清廉重义”的道德标准。 五、参考文献与拓展阅读 1. 赵仪碑研究: - 《赵仪碑》高清释文与书法分析。 - 雅安市人民政府关于赵仪碑的专题报道。 2. 东汉属国制度: - 《后汉书·百官志》关于属国都尉的记载。 - 柳敏碑与赵仪碑的对比研究。 3. 地方官员研究: - 东汉西南地区官员迁转案例(如《华阳国志》中的张乔、刘宠)。 - 赵仪碑与樊敏碑的石工刘盛研究。 通过上述考证,可明确赵仪与赵台公为同一人,其事迹为研究东汉西南边疆治理、官员晋升及书法艺术提供了珍贵的实物资料。