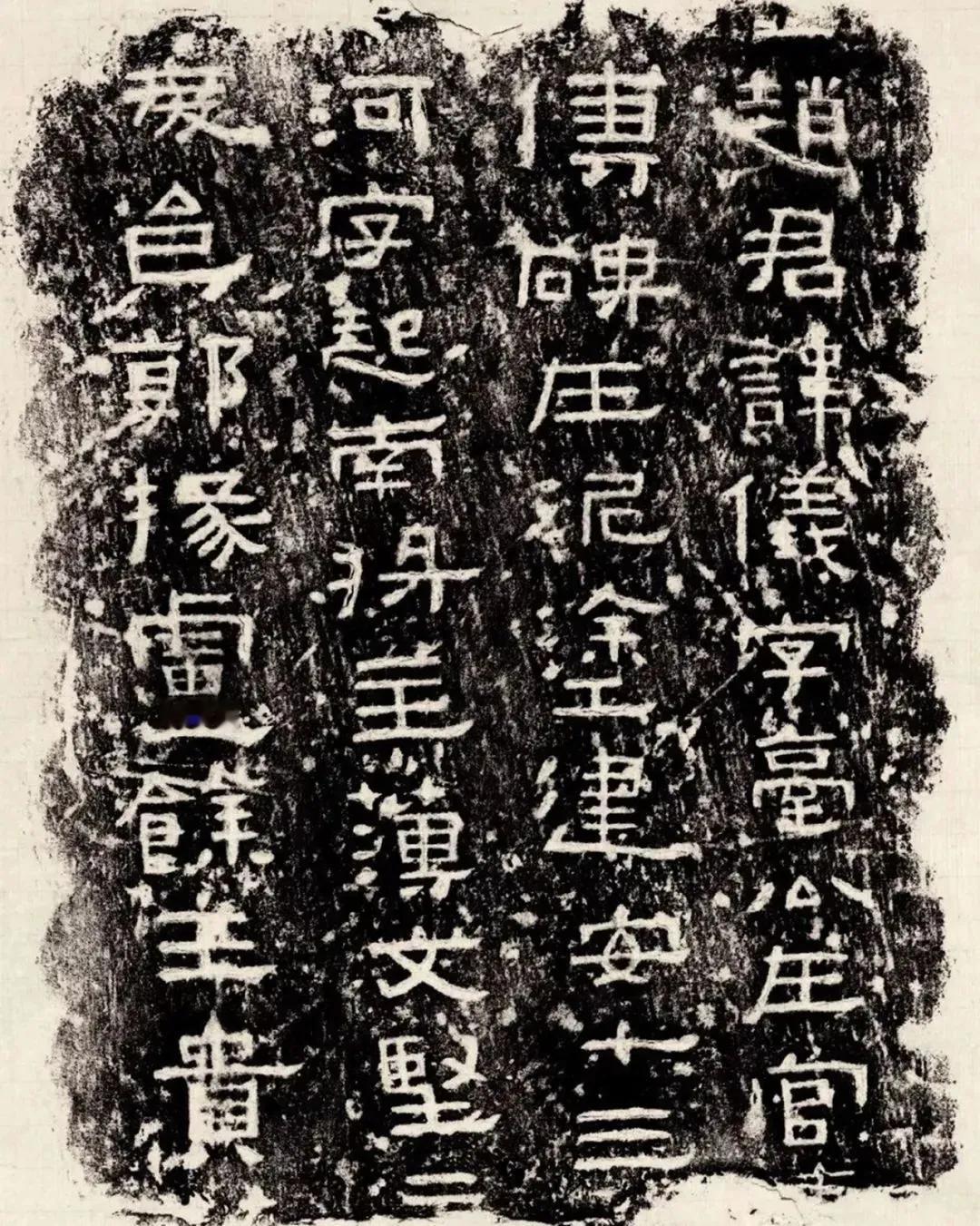

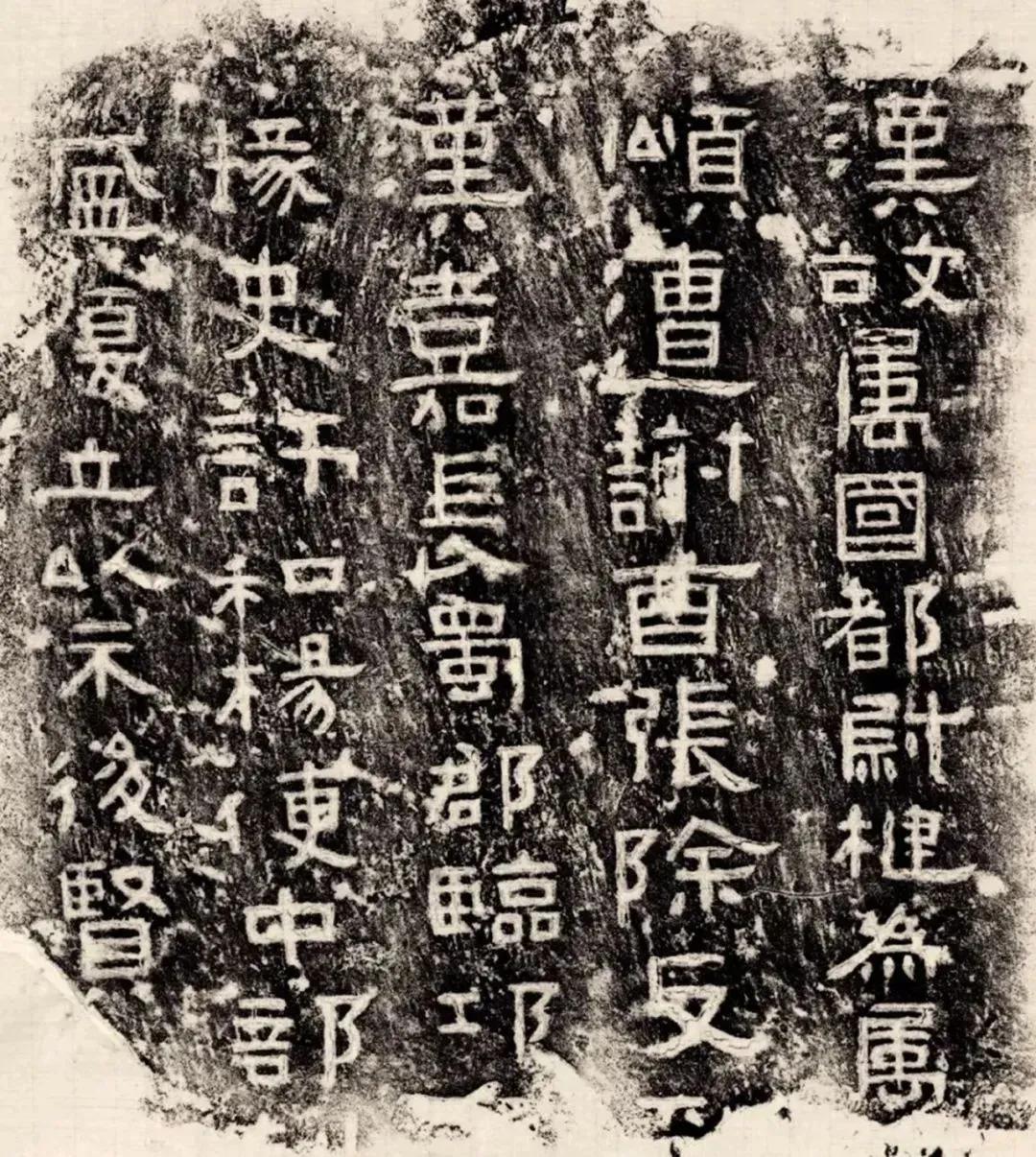

以下是《蜀山诗纪论》的白话翻译: 蜀山诗纪论 宋·罗泌 啊!山川险阻是天地用来划分疆域的屏障。人类虽有智慧,精神却受限于自然,而撼动大地的欲望无穷,古今皆然。无奈那些贪得无厌的君主,因贪心而招致败亡,致使国家百孔千疮,天地之道闭塞。我读扬雄的《蜀纪》,感慨蜀地与中原相通的缘由。蜀地富庶肥沃,本是独立天地。西接吐蕃,东连东汉,北邻秦地,南达广域,仅一屏障之隔。自上古以来,蜀地君主世代相袭,不知有中原;中原亦不知有蜀地。五帝时仅以羁縻之术安抚,蜀地并未因中原而减少什么,中原也不因蜀地而增加什么。 秦灭蜀的教训 秦惠文王时,蜀王贪婪无度,秦国便以美女、神牛诱使其开通褒斜栈道。自此,秦得蜀地之资而吞并天下,蜀山不再封闭,蜀地沦为中原属地,这正是贪求所致。自中原占据蜀地后,虽获其利,但每当天下动荡,蜀地常先于他处沦陷;一旦退守,中原便再难保有蜀地。可见蜀地实为鬼神所设的屏障。 反对开通蜀道伐吐蕃 读陈子昂的奏疏,我庆幸蜀地未与吐蕃相通。 吐蕃对蜀地的觊觎,犹如昔日秦对蜀的野心。唐与吐蕃数十载交战,薛仁贵、郭待封十万大军覆没于大非川,李敬元、刘审礼在青海惨败,关陇地区因此空虚。 吐蕃久羡蜀地珍宝而不得,正因其山川阻隔。 如今竟有人提议以梁凤巴蜓之兵,经雅州开蜀道讨伐生羌、袭击吐蕃。羌人尚难征讨,何况昔日东汉因此败亡? 幸而此计未成! 若破羌开道,蜀地财富将西流,即便得吐蕃之地,既不可耕种,又徒耗国力、屠戮百姓。这与舍弃自家良田去耕种他人荒地有何异? 历史上的扩张之鉴 汉武帝因张骞夸西域之富,耗四十年国力争夺,中都财赋、夏国生灵尽丧于西域。得朔方郡却无法耕种,反而丢弃上谷渔阳熟地,仅得大宛良马数十匹。 齐楚豪强因此怨声载道,得不偿失。 隋代裴矩进献西域图,炀帝亲征玉门、伊吾,终致关右萧条、国家败亡,此乃魏徵所痛心之事。 天地以险阻划界 滇渤涨海是东方屏障,恶溪沸海是南方险阻。恶溪多毒气,中者呕吐腹泻,经年脚腐;沸海常沸,多鳄鱼。西有陷河悬度,冬月头痛身热,夏日则死;北有瀚海沙漠,瘴雾弥漫,行人多亡。黑水在西南,流沙在西陲,弱水在北方,羽毛沉底。八荒内外,疆域无限,圣人一视同仁,无论华夷,得明君则安。试举一隅:升明元年,倭王上表称其祖先服属东西296国,而支显游记记载西域数百国,可知未知之地无穷。千里之外皆为乐土,何必贪求? 翻译说明 1. 历史事件:保留秦灭蜀、唐与吐蕃之战等关键事件,突出山川险阻的战略意义。 2. 地理概念:对“褒斜道”“大非川”“青海”等地名,结合上下文解释其历史背景。 3. 批判思想:强调罗泌反对扩张、主张守险的观点,如“舍己之田而芸人之田”的比喻。 4. 文化意象:对“瘴雾”“弱水”等自然屏障,保留其象征意义,体现古代边疆认知。 如需进一步解析罗泌的政治思想或宋代边疆治理,可继续探讨。