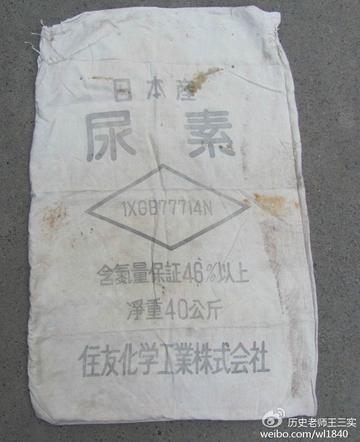

70年代,中国从日本进口了大量化肥,生产队在使用完这些化肥后,发现装化肥的袋子是用质量上乘的白色尼龙布料制成,虽然上面印有“日本”、“尿素”等字样,但队长决定以每条袋子一定的价格出售给社员。社员们可以将这些袋子买回家,然后染成黑色或蓝色,用来制作裤子。 70年代的中国,计划经济管得严,农村全靠生产队组织生产生活。那会儿国家农业产量低,化肥不够用,为了让地里多打粮食,就从日本进口了大批化肥。这些化肥运到农村,生产队用完后,本以为袋子就是废品,可一看,嘿,这袋子不简单!它是用白色尼龙布做的,又结实又软乎,跟国内常见的粗布比,简直是天上地下。更别提上面还印着“日本”、“尿素”这些字,透着一股子稀罕劲儿。 生产队的队长眼尖,心想这袋子扔了可惜,干脆卖给社员得了。于是定了个价,一条袋子几分钱或者几毛钱,具体多少看地方,反正不贵。消息一出,社员们炸开了锅,排队抢着买。买到手的,回家就忙活开了。先用水泡,用草木灰搓,想把“日本”、“尿素”字洗掉,可油墨印得死,洗不干净,就将就着淡一点。接着拿靛蓝染料把袋子染成黑色或蓝色,既盖住字迹,看着也像回事儿。最后找村里会裁缝的,把布裁成裤子模样,缝好就穿上了。 这条“尿素裤”可不简单。穿上舒服,又耐磨,干农活正合适。关键是那隐约露出的“日本”字样,感觉比谁都洋气。社员们穿着下地,别人一看,眼馋得不行。那时候布票少,新衣服难得,有这么条裤子,简直是显摆的资本。 不过,这好事也不是人人都能摊上。化肥刚进口那会儿,量少,袋子也少。有些基层干部手握分配权,先紧着自己和关系户,普通社员只能干瞪眼。村里人气不过,私下编顺口溜酸他们,可也没啥办法。好在后来化肥进口多了,袋子渐渐不稀罕,社员们才都有机会买到,做自己的“尿素裤”。 说白了,这裤子火起来,根儿在物资匮乏。那年代,布票比钱还难弄,一家子衣服补了又补,破得没法穿了都没辙。化肥袋子一冒出来,简直是救命稻草,便宜又实用。社员们还不光做裤子,有的脑子活泛,把袋子改成衬衫、背心,甚至拼成被套、枕套,啥都舍不得浪费。这份精打细算,真是那个年代的标志。 再往深里说,这“尿素裤”还跟中日关系有点联系。70年代初,中日刚建交,贸易慢慢多起来,化肥就是其中一大块。袋子上的“日本”字,成了农村人眼里对外开放的小窗口。虽然他们不懂啥外交,但这“洋裤子”多少让他们觉得跟外面的世界搭上了边。 时间一晃,改革开放来了,经济活了,化纤布料普及开,衣服样式也多了起来。“尿素裤”慢慢没人穿了,退出舞台。可老一辈人聊起这事,眼神里总有光。他们说,那时候苦是苦,可人也有股子韧劲儿,啥都能变着法儿用起来。 这故事听着简单,其实挺有嚼头。它不光讲了条裤子,还讲了70年代农村的日子。那会儿的人,没啥好条件,却硬是靠双手和脑子,把废物变成了宝。这种生活智慧,搁现在看,也值得咱们琢磨。比起今天啥都现成的日子,他们那份勤俭和创意,是不是更让人佩服? 再说回来,“尿素裤”这现象,也不是啥光鲜事。干部搞特权,分配不公,这些问题那时候就有,社员们心里清楚,但也没法翻天。咱讲这个故事,不是要美化谁,就是想还原那段日子啥样。苦里有乐,乐里也有无奈,这才是真味儿。 到80年代,农村生活好了,新衣服不愁了,这“尿素裤”就成了老黄历。可它留下的,不光是条裤子,更是那一代人的印记。谁家老人要提起这事,总能讲上半天,从化肥咋来的,到裤子咋做的,再到谁穿了谁眼红,细节多得跟昨天似的。