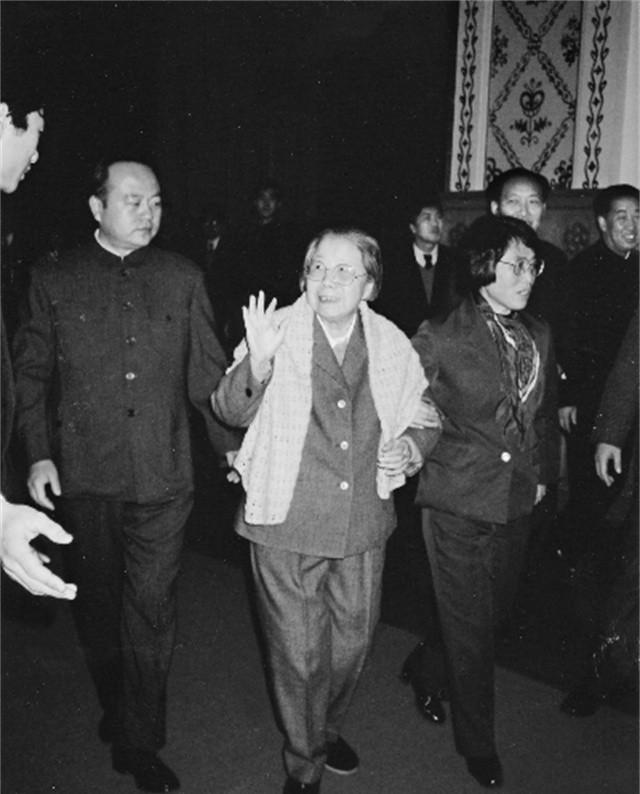

1992年7月11日,邓颖超去世后,她的秘书赵炜向中央提出了四个要求。然而,中央回应称:“即便我们同意,人民也不会同意!” 1978年7月1日,是中国共产党的生日。在这个特殊的日子里,邓颖超坐在办公桌前,写下了一封关于自己后事安排的信。这封信被她称为"遗嘱",实则是一封写给党中央的请示信。 当时的邓颖超才71岁,身体状况尚可,依然坚持工作在重要岗位上。选择在这个时间点写这样一封信,是因为两年前发生的一件事。 1976年1月,周恩来总理逝世。在周总理生前就曾多次表达过后事从简的愿望,但最终党中央只同意了"不保留骨灰"这一条要求。这让邓颖超深受触动。 秘书赵炜曾疑惑地问过邓颖超:"为什么要这么早就写这封信?"邓颖超的回答很坚定:"现在写不算早,等到时候我要是写不动了,怎么让中央答应我的请求呢?" 四年后的1982年6月17日,邓颖超再次提笔,写下了更为完整的遗嘱。这一次的遗嘱内容更加具体,共有七条要求。 第一条是关于遗体的处理,要求解剖后火化。第二条明确提出骨灰不保留,要求撒掉。第三四条分别是不搞遗体告别和不开追悼会。 第五条要求将以上内容随逝世消息一同公布。第六条涉及住房问题,要求上交所住房屋,不搞故居和纪念。第七条则体现了她的特殊关怀。 这最后一条专门提到,不要因为她和周总理的夫妻关系,而对他们的亲属给予特殊照顾。这体现了邓颖超对周家后人的严格要求。 在写这份遗嘱时,邓颖超特意交代秘书赵炜,一定要将这封信转交给中央。这不仅是一份遗嘱,更是她给党中央的一个郑重交代。 邓颖超之所以如此看重这份遗嘱,是因为她深知周总理生前的愿望未能完全实现。她希望通过提前准备,让党中央有充分时间考虑自己的请求。 为了确保后事安排能按照自己的意愿进行,邓颖超从1982年开始,就委托身边的工作人员组成专门小组,负责整理自己的遗物。她甚至早早就选好了身后要穿的衣服。 1978年十一届三中全会后,邓颖超担任了对台工作的第三任组长。这个工作对她来说有着特殊的意义。 周恩来总理生前最大的愿望之一就是祖国统一,所以邓颖超把对台工作看得极为重要。在担任对台工作组长期间,她做了大量卓有成效的工作。 1980年1月1日,在政协全国委员会举行的新年茶话会上,邓颖超正式宣读了《告台湾同胞书》。 为了推进两岸交流,邓颖超亲自组织相关部门到东南沿海地区调研。她带领工作组深入基层,广泛听取各方意见,为制定对台政策打下坚实基础。 1981年,邓颖超推动成立了中国台胞联谊会。同年10月,邓颖超还专门接见了孙中山先生的孙女孙穗芳等人。 1983年6月,邓颖超担任第六届全国政协主席。在这个岗位上,她继续为推进祖国统一事业贡献力量。 然而到了1988年,邓颖超的身体状况开始出现严重问题。即便如此,她依然坚持工作,并在当年5月向宋美龄写了一封情真意切的信。这封信是邓颖超对台湾工作的重要实践,字里行间流露出对祖国统一的殷切期望。 1989年,邓颖超的身体状况进一步恶化。在这一年,她通过收听广播了解到"安乐死"的概念,并对此表示支持。 她随即给中央广播电台写信,表达了自己对安乐死的看法。这体现了她对生命议题的深刻思考,也反映出她不愿给他人增添负担的想法。 1991年8月1日,邓颖超不得不进行一次重大手术。在手术前,她交给秘书赵炜一封"秘密遗嘱"。 这份遗嘱中特别提到,如果她病危时,不要采取任何抢救措施。她认为这样不仅可以避免延长病痛,也能减轻医护人员的负担。 手术后醒来的第一件事,邓颖超就询问赵炜是否将自己的要求转达给了中央。这显示出她对后事安排的重视程度。 1992年7月11日,邓颖超同志离开了人世。作为与她朝夕相处多年的秘书,赵炜肩负着向中央转达邓颖超遗愿的重任。 赵炜向中央领导提出了四个具体问题。这些问题都与邓颖超生前的要求密切相关,体现了她对后事安排的详细考虑。 第一个问题是关于追悼会。邓颖超明确表示不同意举办追悼会,这是她多年来一直坚持的态度。 第二个问题涉及遗体告别的地点选择。按照邓颖超的遗愿,她不希望进行遗体告别,这与她一贯的简朴作风一致。 第三个问题是关于工作人员是否需要守灵。这个问题的提出,体现了对实际工作安排的考虑。 第四个问题则是关于外国友人的接待问题。由于周恩来和邓颖超在国际上有很高的声望,很多外国友人可能会来北京吊唁。 面对这些问题,中央的态度非常明确:"即便我们同意,人民也不会同意。"这句话体现了对邓颖超崇高地位的尊重。 最终,中央决定在西花厅举办邓颖超的追悼会。同时安排在八宝山举行遗体告别,采取分时段的方式进行。 对于工作人员守灵的问题,中央建议采取轮流的方式。对外国友人的接待,则由对外友好协会专门负责。 1992年7月17日,邓颖超的遗体在八宝山火化。从北京医院到八宝山的十八公里路程上,站满了自发前来送别的群众。