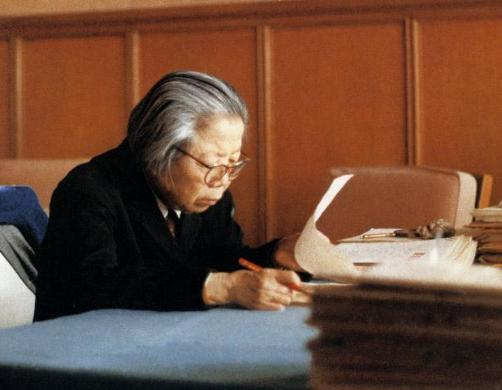

邓颖超同志病重时,反复嘱咐身边的工作人员:“我死后,你们一定要保证给我穿上平时穿过的那套旧衣服,用恩来用过的骨灰盒装我的骨灰,骨灰盒只是一个形式,骨灰撒掉了,骨灰盒就没有用了,买新的太浪费,有一个就行,这也是为国家节约一点钱”。 邓颖超在周恩来留学法国期间,未曾远赴海外,而是留在国内,积极参与抗击帝国主义与封建势力的斗争。她的爱国行动不仅限于参与,她还成立了“女星社”,一个重要的女性革命小组,通过这样的集体行动,她在国内的政治活动中扮演了重要角色。 周恩来在远在欧洲的时候,通过寄送明信片与邓颖超保持联系,他们的通信不仅仅是爱情的交流,更多的是理想与信念的分享。周恩来在一张德国共产党创始人的明信片上写道希望两人能共赴断头台,这是他们对革命事业的坚定和愿意为之牺牲的决心。 响应周恩来的情感与理想,邓颖超最终以“心心相印,愿相依相伴,共同为共产主义理想奋斗终生”作为回应。 结婚后,邓颖超坚持与周恩来平等相待,她反对被称为周夫人,这是她对个人独立与平等的坚持。他们之间的关系建立在相互尊重与支持的基础上。 在抗日战争与白色恐怖时期,邓颖超不仅支持周恩来的工作,还在危机中发挥了关键作用,她的机智和勇敢多次救助了许多同志。她的个人牺牲,包括失去孩子的痛苦,也从未让她退缩,她将个人的悲痛转化为对革命的更大贡献,收养了多位烈士遗孤。 新中国成立后,她的角色并未因为周恩来的地位而有所改变,她继续在多个重要职位上发挥影响力,处理复杂的政治事务,但始终保持低调和朴素的生活态度。 1976年1月8日,中国前总理周恩来逝世。根据他生前的遗愿,周恩来的遗体被火化,骨灰也没有保留。他的离去不仅让国人悲痛,也让他挚爱的伴侣邓颖超深受打击。在周恩来的骨灰被安置后的仪式中,邓颖超默默送别,情感之深,令在场的每一个人都为之动容。 邓颖超送别了自己深敬的周恩来总理。在这一刻,她穿着一件旧西装,这件衣服虽然平凡,但有着特别的意义。她曾对赵炜说,这件衣服她要留着,用以穿在自己的最后旅程。 1月16日,一场特殊的告别仪式在机场举行。周恩来的骨灰盒被装上了飞往他曾工作和生活过的地方的飞机。 在邓颖超看来,这个骨灰盒不仅仅承载了周恩来的骨灰,更象征着他们共同度过的岁月和革命的艰难历程。因此,当骨灰盒归还后,她决定保留这个骨灰盒,并表达了一个特别的愿望:希望自己去世后,也使用这个骨灰盒,以此方式与周恩来继续保持精神上的连接。 1978年,邓颖超开始考虑自己的身后事。她具体规划了自己的葬礼,并撰写了遗嘱。她要求自己的葬礼简朴,不要吊唁和繁复的仪式,这在当时是极为罕见的。她甚至详细说明,她的遗物如何处理,包括她的照片和那件黑色的西装。 1982年,邓颖超的健康状况逐渐恶化。她感知到自己的时间不多了,于是重新审视并修改了遗嘱,增添了新的内容。每当提及这些安排时,邓颖超总是语重心长,她的坚持让赵炜感到无比的沉重。 1992年7月,赵炜接到了医院紧急的电话,邓颖超希望能见她最后一面。邓颖超的预感很快成真,她的病情急转直下,次日清晨,她在赵炜的陪伴下安静地离开了人世。 邓颖超的离世引发了广泛的关注。虽然她生前多次强调希望一切从简,但她的逝去让无数敬仰她的人们无法接受这样简朴的告别。赵炜在遵循邓颖超的遗愿的同时,也不得不考虑到公众的情感需求。赵炜和其他同事在遗体安排上进行了详尽的计划,尽管这些安排与邓颖超的初衷有所出入,但都是出于对她的深切敬意。 在葬礼那天,根据邓颖超的嘱托,她穿着周恩来逝世时她所穿的旧衣服,象征着她对周总理的深情未变。她的骨灰被安放进了保存多年的那个骨灰盒中。 邓颖超的最后一个愿望是将她的骨灰撒向天津海河——这是她与周恩来初次相遇的地方。邓颖超的告别仪式最终在八宝山举行,她的灵车沿途被无数默默送行的人群所簇拥。