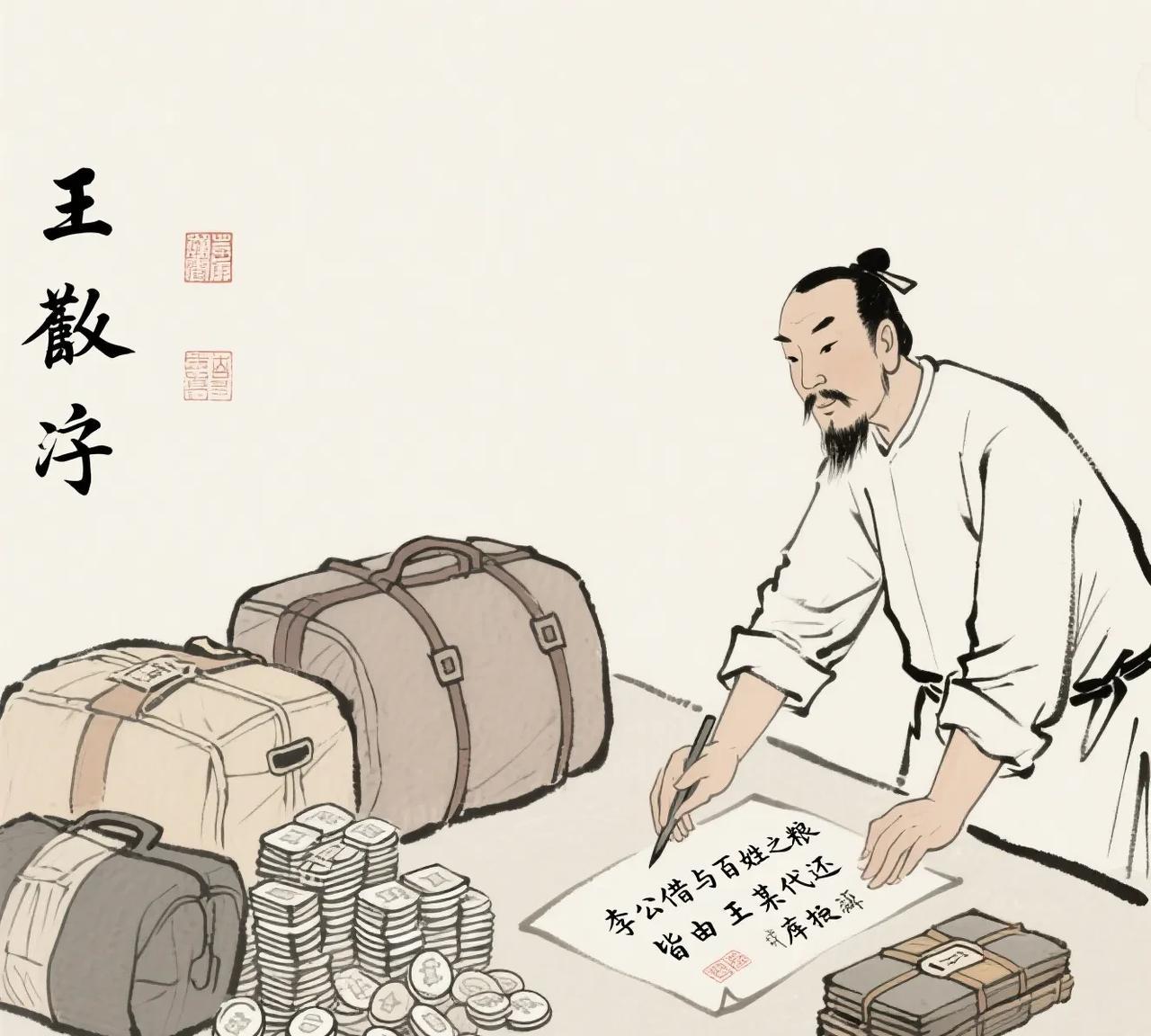

清朝广西迁江县李县令突然染病,匆匆离世。接任县令之职的,是李县令曾经的至交好友。 大家都觉得,有这层关系在,交接工作理应顺利。然而事与愿违,交接期限已过,诸多事务却依旧纠缠不清。 接任的县令姓王,单名一个敬之,与李县令是同科进士,当年在京城同住一个会馆,夜里就着一盏油灯讨论经义,交情厚得能穿一条裤子。接到调任文书时,王敬之心里又酸又暖,酸的是好友骤逝,暖的是能替好友守好这方土地,当即收拾行装,带着两个仆从就奔了迁江。 到了县衙,李县令的棺椁还停在偏院,王敬之先对着棺椁磕了三个头,眼圈红着对左右说:“先让李兄安心走,交接的事慢慢理。” 可真理起来,王敬之却犯了难。库房的账册记得密密麻麻,可粮仓的稻谷数量,比账上少了近百石;银库的存银,也比记录少了三十两。更奇的是,李县令的私人物品里,除了几件旧棉袍和一箱子书,竟没什么值钱东西——按当时的俸禄,做了五年县令,断不该如此清寒。 王敬之叫来县衙的老主簿,是跟着李县令多年的老人。老主簿捧着账册,手直打颤:“王大人,不是小的不尽心,这些数目……李大人临走前几日还说,等病好了就核对清楚,谁料……” 王敬之没急着问话,先带着人去粮仓查看。粮仓的墙角有处新补的痕迹,墙角的草垛里,藏着半张油纸,上面用李县令的笔迹写着:“东乡陈家洼遭了蝗灾,借粮五十石,秋后归还。”字迹潦草,像是病中所书。 他又翻检李县令的日常札记,里面没记官场应酬,倒记了不少百姓的事:“城西张老栓的儿子要上京赶考,盘缠不够”“南坡村的水井枯了,得请石匠来凿新井”。有一页夹着张药方,下面批注:“赵寡妇的小儿子得天花,这方子管用,药钱我先垫上。” 正看着,门外传来哭声,是个穿着补丁衣裳的老汉,拄着拐杖,一进院就跪下来:“青天大老爷,俺是东乡的,来还粮!去年俺们村闹蝗灾,是李大人偷偷开仓借粮,说不用急着还,可他咋就走了……” 王敬之赶紧扶起老汉,心里像被什么东西撞了一下。他再去问老主簿,老主簿这才红着眼道出实情:去年冬天迁江遭了灾,李县令不忍上报——怕朝廷赈灾的银子层层克扣,到百姓手里所剩无几,就自己做主,从粮仓匀了粮食给灾民,又拿私银帮着修水利、请大夫。那些账上的缺口,都是这么来的。 “李大人总说,等秋收了,百姓日子缓过来,他再想法子补上。”老主簿抹着泪,“他自己呢,顿顿是糙米饭就咸菜,省下的钱全贴补给了百姓,就连病倒前,还惦记着北乡的桥没修好。” 王敬之站在李县令的书房里,看着书桌上摊开的《劝农书》,书页边缘都被翻得起了毛。他忽然明白,好友不是交接不清,是把心思全用在了百姓身上,没顾得上理清这些“琐事”。 第二天一早,王敬之让人把自己带来的盘缠和积蓄全拿出来,又清点了自家的行李,凑够了银库的缺口。粮仓的亏空,他写下字据:“李公借与百姓之粮,皆由王某代还。” 他没声张这些事,只是按规矩完成了交接文书,在备注里写:“前任李公,清廉爱民,账实不符之处,皆因济民所用,已由下官补足。” 办完交接,王敬之亲自送李县令的棺椁回乡。路上,他对着棺木说:“兄台,你没做完的事,我接着做。东乡的粮,我记着;南坡的井,我盯着凿;赵寡妇儿子的病,我让人再去看看。你放心,迁江的百姓,我替你护好。” 三年后,迁江县风调雨顺,百姓安居乐业。王敬之在县城的街口修了座碑,没刻自己的名字,只刻了“李公遗爱”四个大字。有老人路过,总会给孩子讲:“当年有两位好县令,像亲兄弟一样,心里装着咱老百姓。” 其实哪有什么交接不清,不过是一位县令把心给了百姓,另一位县令看懂了这份心,悄悄接了过来。这世间最好的交接,从不是账目的分毫必较,而是那份为民的真心,能在岁月里稳稳相传。

用户88xxx34

两位难得的好官![点赞][点赞][点赞]