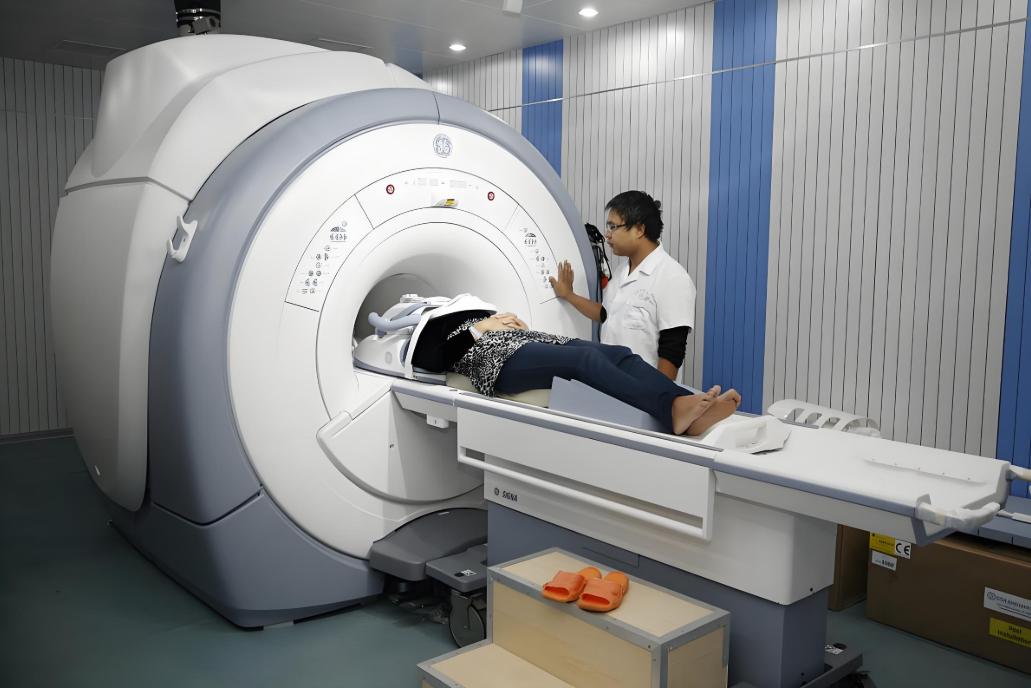

“小病进医院,大病进天堂”!2006年初,49岁的心血管专家因为腰疼走进北大第一医院,谁能想到,一个号称“小手术”的治疗,竟让她再也没能走出医院大门。 这位教授名叫熊卓为,她的丈夫王建国在拿到妻子的死亡报告时,整个世界都崩塌了。报告上白纸黑字地写着,直接死因是术后并发症引发的急性肺栓塞。 王建国的心中充满了巨大的疑团,一个常规的腰椎手术,怎么会和致命的肺部血管堵塞联系在一起。他压抑着内心的悲痛,开始翻阅妻子的病历,试图在那些专业的术语中找到真相。 医院方面的初步解释是,手术过程一切顺利,熊卓为的离世是一场不幸的意外。但是,王建国在病历的记录中,却发现了与院方说法完全相悖的、令人不寒而栗的内容。 记录显示,在手术之后,妻子的心脏和肝脏都出现了破裂,甚至还有一根肋骨骨折。这些伤害与她所接受的腰椎手术,在解剖位置上毫无关联,这让王建国从悲痛转为了强烈的质疑。 他意识到,妻子的死亡绝不是一句轻飘飘的“意外”可以概括,这背后一定隐藏着不为人知的过程。时间倒回到2005年底,一切的开端,只是熊卓为感觉到的腰部不适。 由于常年投身于科研工作,她起初以为只是职业劳损,并未太在意。然而疼痛日益加重,最终她来到了自己工作的北大第一医院寻求诊治。 检查结果显示为腰椎轻度滑脱,对于医学界来说,这算不上什么棘手的病症。为她接诊的骨科主任李医生,给出了一个非常乐观的治疗方案。 他告诉熊卓为,只需要通过一个常规的小手术就能解决问题,并且向她承诺,术后四天就可以下床活动,很快就能恢复健康。这份来自权威专家的自信,让熊卓为彻底放下了心中的疑虑。 她完全信任这位主任的判断,毫不犹豫地住进了医院,准备接受这场手术。但她和家人都未曾料到,这扇手术室的大门,对她而言,竟成了一道无法回头的单程通道。 手术结束后,熊卓为的身体状况并没有像预期的那样走向康复。恰恰相反,她的情况急转直下,一系列危险的信号开始不断出现。 术后第二天,她的腿部就出现了肿胀和疼痛,这是深度静脉血栓的典型征兆。在医学上,这是一个必须立刻处理的危险警报,因为血栓一旦脱落,就可能造成致命后果。 但在这些警报信号出现后,院方似乎并未给予足够的重视和及时的干预。他们错失了阻止悲剧发生的最关键的窗口期,任由那颗“定时炸弹”在熊卓为体内悄然发展。 在被忽视的七天时间里,病情持续恶化。术后第七天,那枚致命的血栓终于脱落,顺着血流冲入肺部,引发了急性的肺栓塞,一切都戛然而止。 熊卓为的突然离世,是中国医学界无法估量的损失。她的人生履历,是一部令人赞叹的学者奋斗史,她出生于医学世家,拥有顶尖的教育背景。 她先后在同济医科大学、澳大利亚蒙纳士大学和新加坡国立医学院深造,是一位前途无量的海归学者。 2004年,她进入北大第一医院心血管研究所,在自己的专业领域做出了卓越的贡献。 所有人都认为她将成为未来中国心血管研究领域的领军人物,但谁也想不到,这样一颗璀璨的将星,会以如此令人扼腕的方式陨落。 面对医院冷漠的态度和无法自圆其说的解释,丈夫王建国彻底心寒。他决定不再沉默,毅然拿起法律的武器,将这个庞大的医疗机构告上法庭,为亡妻寻求一个公道。 这场官司的过程充满了艰辛,这场一个普通人对抗一个权威机构的斗争,其最终结果我们不得而知,但事件本身引发的思考,却远远超出了案件的胜负。 熊卓为的故事告诉我们一个残酷的现实:在庞大而精密的医疗系统面前,个体的身份和知识是何其脆弱。 即便熊卓为本人就是一位顶尖的医学专家,可当她作为一名患者躺上手术台时,她也只能将自己的生命完全交托出去。 她的专业知识,在那一刻没能成为保护她的盾牌。当我们将自己交给一个系统时,我们所依赖的,究竟是系统内个体的能力,还是系统本身不出错的流程保障? 这起事件也尖锐地指出了“权威”可能带来的盲区。顶级医院和权威专家,无疑是患者最信任的依靠。但正是这种权威地位,有时反而可能滋生出对风险的轻视和对常规流程的松懈。 那句“四天就能下床”的轻松承诺,背后或许就隐藏着对个体差异和潜在风险的低估。它警示着整个行业,任何时候,对生命的敬畏都必须凌驾于对自身技术的自信之上。

abc

吃饭砖家!!害了多少百姓

用户15xxx33

说真的北京医院的医生就那么回事,水平很一般

用户93xxx33

骗稿费!这个病一般的小医院都能处理,而且不需要手术。

用户12xxx80

不手术能活到96,手术只能活到46,不要盲目相信专家![静静吃瓜]

SJ

血栓本就是术后卧床容易出现的併发病!腰椎术后没有防血栓的措施???北大第一医院???

用户15xxx33 回复 07-16 17:52

不敢相信这是专家的水平

朱王

可怜的妹

用户10xxx53

命中该绝!

行走的风

大夫的不负责任,是对患者无法挽回的伤痛。

用户10xxx77

这种病做手术医生就是骗钱的,根本不要治,注意姿势,多休息一段时间就好了。

用户11xxx61

可以中医推拿按摩的,就不该做手术

用户14xxx70

很明显:世上是没有专家的,人类的等等之类都是自封的。还有就是:医生,再牛的医生那就是操刀手术的,其它都是虚设、以菅利为目的。

戒定慧

当你躺到手术台上时,命都交给了别人,这个别人是一个系统,这个系统中一个环节出点问题,也就完了

myf

在自己单位给治死了!

大海小舟

理解错了四天下地狱

仙塘潘

小编,你闲得很无聊么,写出相隔19年没有结果的案例!

用户85xxx95 回复 07-29 13:30

46岁是博导,做手术的3位是她的博士学生,后来导师肺栓塞做心肺复苏的也是这3位学生。

嘴里叼把刀钻火圈

手术很顺利,堪称完美无缺,刷新了世界纪录,不过很遗憾,人没了。

鸿金

肺栓塞可能是手术引起,也可能不是,平时不手术亦有肺栓塞。手术后引起都要承担一定责任。

我就是

有句话说相信医生,有的医生还真不能信。

鸢尾花

自己是心血管专家不懂血栓、这些年研究什么呢?

用户10xxx77 回复 08-05 19:03

混饭吃的,不是搞临床的,搞研究的,就是抄抄文段,凑凑文章,混日子的。

丽之银

现在是小病别进医院,大病就认命吧

微微YUANG 回复 07-19 16:06

进了医院,小病成大病,大病直接要你命

钟小姐

腰椎手术死亡的状况不是个案。

用户10xxx78

现在很多医生都是医德不好,为了利润害了很多人

用户10xxx64

医院内部专家人员,都能出问题,何况普通病人了,不敢想象。

SJ

血栓本就是术后卧床容易出现的併发症!腰椎术后没有防血栓的措施???北大第一医院???

梦追佩然的巧玲珑

旧时有人想不开又不愿割腕、上吊、跳河 就喝卤水 口吐白沫时被人发现 老中医望闻问切后给出奇方:速取鸡屎红、鸡屎白(鸡屎中的红、白部分)各半碗 即刻灌入病人口 少顷 服毒者一番七狂呕 起死回生 如放现代 一番挂号、抽血化验、各类造影、核磁 一番折腾下来 人早巳驾鹤西去啦

用户10xxx23

可怜的娃

用户10xxx43

大病治疗多,小的不当回事。直接引起无生命后果。

牛弹琴

旧屎新吃

哥只是传说

唉

寒梅傲雪

患者本身就是心血管内科专家,一直昏迷7天吗?术后下肢开始肿胀,深静脉血栓她不懂吗?最后肺栓塞,她一直沉默吗?