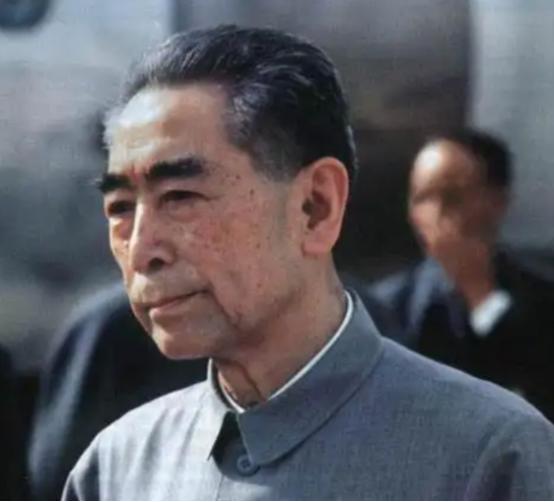

1968年12月6日,国家总理周恩来同志正在接待外宾,却突然终止会谈,走到门外失声痛哭。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 周恩来一生沉稳克制,几乎从未在人前失态,但1968年12月的一天,在人民大会堂的一场外事活动中,他突然中止会谈,神情悲痛地走出会议室,背对众人,眼泪止不住地落下,这一幕,震惊了在场所有人,很多年后人们回顾那一刻,才真正认识到那位默默无闻却意义深远的名字——郭永怀。 郭永怀是那个时代少数掌握尖端科学的人之一,他出生在山东荣成一个普通家庭,自幼聪慧,勤奋刻苦,年轻时他考入北大物理系,后来获得奖学金留学海外,二战期间,他在加拿大获得硕士学位,又前往美国加州理工学院继续深造,最终成为空气动力学领域的专家,他在加州理工任教,并取得了举世公认的成就,那时的他,已经是西方科研界非常重要的华人科学家之一。 他从未忘记自己的出身和祖国,1950年代初,新中国刚成立不久,百废待兴,郭永怀动了回国的念头,那个决定在当时并不容易,美国政府对拥有尖端科研能力的中国籍科学家严加防范,软硬兼施地阻止他们回国,郭永怀也被列入了限制出境的名单,为了打消美国方面的疑虑,他做出了一个惊人的举动——亲手烧毁了自己多年来的研究手稿,这些手稿中包含了他十多年积累的研究成果,是他最重要的学术资产。 这一决定等于切断了他在美国继续科研的所有可能,他用这样一种方式表明了归国的决心,最终,在经过长时间的等待和努力之后,1956年他终于获得了回国许可,美国海关扣留了他随身的笔记本,但他们不知道,那些数据和公式早已被牢牢记在他的脑中。 回国后的郭永怀,没有进入名校当教授,而是选择投身于中国最紧迫、最艰难的科研任务——“两弹一星”工程,他长期在荒凉的高原工作,环境恶劣,物资匮乏,通讯封闭,许多科研人员甚至不能告诉家人自己在哪里工作,郭永怀是其中一员,他常年工作在青海高原的核武器研究基地,风沙、严寒和缺氧是日常,他没有任何怨言,反而以极大的热情投入到工作中去。 他不仅是项目的组织者和理论指导者,更是亲自参与一线实验的科研人员,核试验是极其危险的工作,尤其是在研究引爆方式时,为了获取第一手数据,他常常亲自前往接近爆炸中心的现场,一次又一次,他顶着压力和危险,和团队一起寻找突破口,人手不足时,他甚至自己动手搅拌炸药,参与最辛苦的体力劳动,他始终认为,科学不是靠命令完成的,而是靠实践和汗水积累的。 1964年,中国第一颗原子弹成功爆炸,那一刻,现场一片欢呼,而郭永怀却在激动中晕倒,他的身体早已在长年高强度工作中透支,但他从未停下脚步。 1968年冬天,他在青海基地参与热核武器的研发任务,12月4日,他在实验数据中发现了一个关键点,这些数据对即将进行的热核导弹试验至关重要,他决定亲自将这份资料带回北京汇报,准备参加接下来的技术会议,尽管天色已晚,天气不佳,有人劝他等到第二天再走,但他坚持当晚乘坐飞机返京。 就在飞行接近尾声时,飞机在距离北京机场仅几百米高度时突然失控,那是一架伊尔-14型飞机,机组人员尽力抢救,但飞机最终坠毁在郊外的玉米地中,随后发生爆炸,机上人员除机长外全部遇难。 救援人员赶到现场后,发现大多数遗体都因爆炸严重烧毁,难以辨认,就在一片焦土中,有两具残骸引起了注意,他们的姿势异常,仿佛在生前紧紧拥抱,经过辨认,这两人正是郭永怀和他的警卫员牟方东,两人中间夹着一个皮质公文包,令人震惊的是,这个包在爆炸中竟然完好无损,里面的资料没有一页受损,打开公文包,里面是郭永怀带回的那份关键数据报告,还有他的日记和一些未完成的研究笔记。 这些数据成为中国第一颗热核导弹试验成功的基础,仅仅22天后,1968年12月27日,导弹试验圆满完成,这一突破标志着中国在热核武器技术上取得了重要进展,而郭永怀为此付出了生命。 他因此被追授为烈士,是“两弹一星”元勋中唯一一位拥有烈士称号的科学家,国家对他的牺牲给予了最高的敬意,他的名字被永远刻在那段历史中,1999年,国际小行星中心将编号212796的小行星命名为“郭永怀星”,纪念这位为国家科研事业献出生命的科学家。 郭永怀的一生,是一条坚定的路,他放弃了国外优渥的生活,烧毁了自己所有的研究成果,只为回到祖国,他隐姓埋名,住在高原简易的板房里,用算盘计算复杂的数据,他奔波于各个科研基地之间,不知疲惫地推进项目的每一个步骤,他不是在写传奇,而是在用自己的生命丈量国家的进步。 信息来源:北京日报客户端——得知他殉职的消息,周总理罕见地临时中止接见外宾