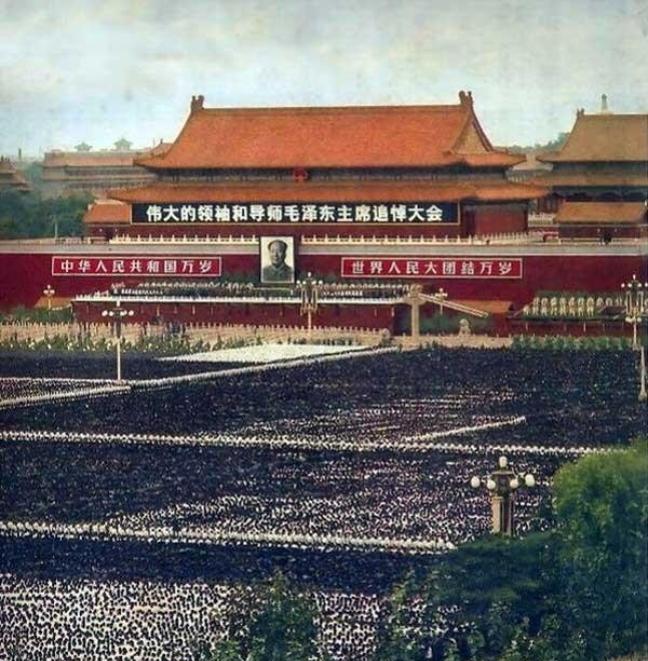

毛主席曾评价华国锋,是他见过最老实的人,不过,令很多人意想不到的是,这个老实人在毛主席去世后,却公然做了一个违背主席遗愿的决定,而且这个决定提出后,中央更是没有一个人敢站出来反对! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1976年9月9日,毛主席逝世的消息,将整个中国推入了巨大的悲痛与迷茫之中,对于刚刚经历过长期动荡的国家而言,这不啻于一场政治地震。 整个社会秩序非常脆弱,人心惶惶,国家仿佛迷航的巨轮,急需一位舵手来稳住方向,而摆在接班人“华国锋”面前的,却是第一个,也是最棘手的难题:如何处理主席的身后事。 毛主席生前多次明确表示,自己是坚定的唯物主义者,走后要火化,不保留遗体,不修坟墓,早在1956年,他就在火葬倡议书上签了字,这个意愿,中央高层人尽皆知。 可是,就在这个举国悲恸的敏感时刻,一个与领袖遗愿完全相反的方案,正在酝酿之中。 毛主席对华国锋的评价是“你办事,我放心”,也曾说他“老实”,而这种“老实”,并非指头脑简单,而是一种政治上的可靠与忠诚。 华国锋从基层一步步走到中央,为人低调,行事谨慎,从不拉帮结派,也正是这种稳重的品格,让他在风雨飘摇的晚年政局中,赢得了毛主席的信任,临危受命,执掌中枢。 谁知历史偏偏给这位以“服从”和“稳重”著称的领导人,出了一道“违逆”的考题。 毛主席逝世后,华国锋迅速召集政治局会议,在会上,他提出了一个让众人吃惊的建议:永久保留毛主席的遗体,并修建纪念堂,供全国人民瞻仰。 然而,这个提议,与毛主席生前的明确意愿背道而驰,当时,包括叶剑英在内的一些老帅,就对遗体保存的技术可行性和政治风险提出了疑虑。 毕竟,毛主席一生反对个人崇拜和形式主义,强行保留遗体,是否会引发新的问题,不过,华国锋也展现出了与其“老实”标签截然不同的决断力。 他坚持认为,在当时民众信仰崩塌、社会情绪极不稳定的特殊背景下,保留毛主席遗体,可以为亿万悲痛迷茫的民众提供一个情感寄托,成为凝聚人心、稳定大局的压舱石。 他判断,一个强大的政治符号,远比遵从逝者的个人意愿更为紧迫。 他的逻辑很简单:人民需要一个看得见的象征来渡过眼前的危机,最终,这份决心和对全局的政治考量,说服了政治局。 决定一旦做出,华国锋亲自挂帅,调集全国最顶尖的医学和科研专家,组成专门小组,攻克遗体永久保存这一世界级难题, 当时我国的技术储备并不充分,但经过专家们夜以继日,最终成功研发出“气液结合”的保存方案,与此同时,特制的水晶棺也加紧赶制。 在遗体保存工作紧张进行时,另一项浩大的工程也在天安门广场南侧破土动工,修建毛主席纪念堂。 这座建筑承载着双重使命:既是安放遗体的场所,更是一个强大的政治符号,旨在向全国乃至全世界宣告,毛主席的时代并未因他的离世而终结。 全国的资源被迅速调动起来,数万建设者仅用不到一年的时间,就让这座庄严肃穆的纪念堂拔地而起。 直到1977年9月9日,毛主席逝世一周年,纪念堂正式对外开放,从此,瞻仰毛主席遗容,成了无数中国人到访北京的一项固定仪式。 除了为毛主席留下有形的纪念,华国锋也着手处理他无形的思想遗产,毛主席生前对编纂自己的全集兴趣不大,认为耗费人力物力,没有必要。 然而,华国锋却力排众议,坚持推动《毛泽东全集》的整理和出版工作,他认为,系统地保留毛主席的思想文献,是留给后世研究的宝贵财富。 到了八十年代后,华国锋逐渐淡出政治核心,他的一生,言语不多,留下的个人论述也相当有限,他更像一个沉默的执行者,但在历史的紧要关头,却能挺身而出,做出影响深远的选择。 如今回看,华国锋的决定,无疑是一次艰难的政治权衡,它将一位伟人的个人遗愿,置于国家整体稳定的考量之下。 在那个特殊的历史节点,这一系列操作,确实起到了稳定人心的作用,可以说,他以“违背”个人遗愿的方式,实现了对国家和人民的另一种“忠诚”。 毛主席纪念堂至今依然矗立在天安门广场,它早已超越了建筑本身,成为一段复杂历史的见证。 而华国锋,这位被时代推到风口浪尖的“老实人”,用他看似矛盾的抉择,深刻地塑造了我们今天所知的这段历史。 【信源】新华网——毛主席本想百年之后落叶归根