1710年,木兰秋狝刚开始没几天,康熙皇帝心情大好,御驾亲征,皇子们也随行侍猎。就在一场围猎胜利的庆宴上,皇四子胤禛——后来的雍正,因一碗鹿血引发了意想不到的风波。

宴后,他满脸通红,心跳如鼓,身躯燥热难耐。御医不敢乱开方,身边随从便找来一名李姓宫女服侍退火。众人以为这事就此了结,却没料到,一场宫中肃杀,随后展开。所有知情人,纷纷从人间蒸发。雍正,留下的,不只是秘密。

木兰围场,每年秋天都要热闹一场。康熙爱骑射,更爱带着儿孙共享狩猎之乐。那年,雍正二十有六,正值壮年,随康熙出征,不仅要骑得稳、箭法准,还得在围场宴席上露点“孝顺”。

庆功宴上,康熙高兴,命人献上新猎之鹿的热血调酒,说这能养身。皇子们纷纷举杯。雍正也不落人后,一口闷下。

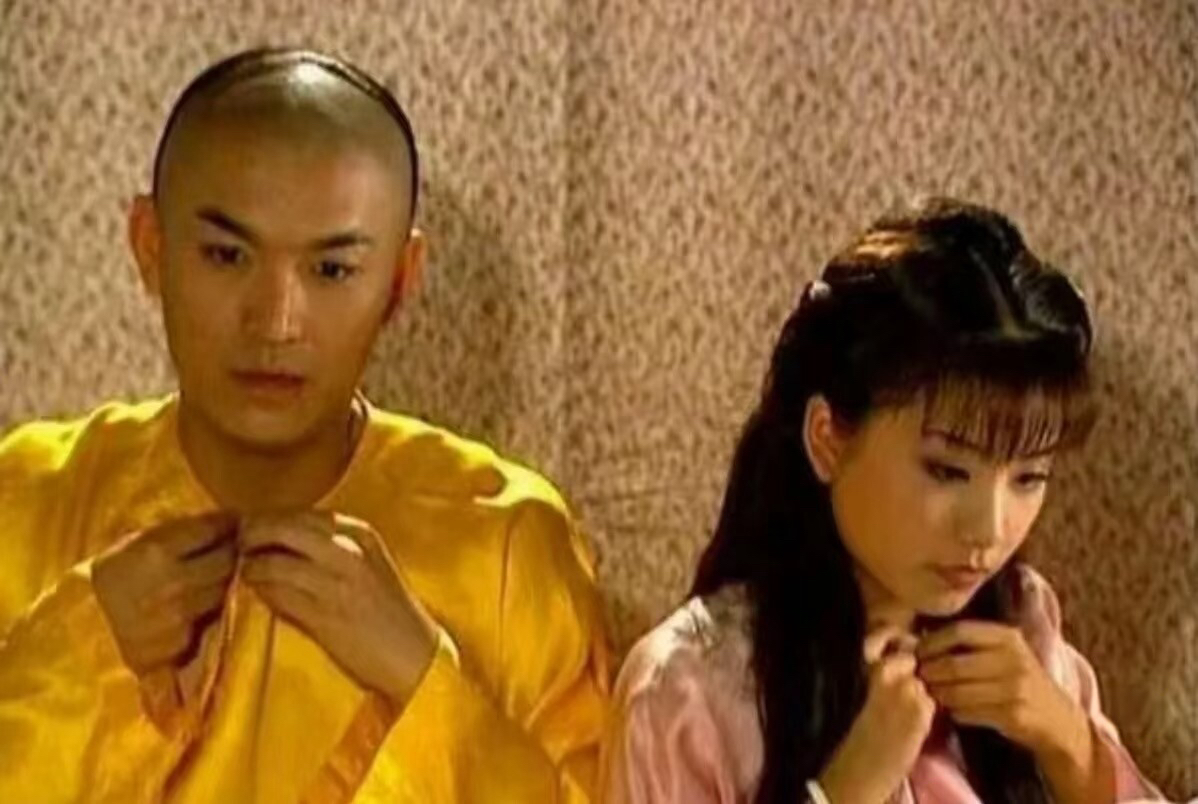

可这热血一入喉,像是点燃了体内火山。他开始脸红、喘粗气,衣襟湿透,额头渗汗。他强撑不倒,但走回帐篷时,步履已经不稳。

有人说那公鹿是发情期猎杀,血液中激素旺盛,也有人说皇子体质偏燥,鹿血为火上浇油。不管什么原因,那晚雍正是真的撑不住了。

他不断脱衣,心口发烫,整个人像被火烤,谁都不敢靠近。

康熙得知后略感紧张,毕竟这是他最早成年的皇子之一,掌管旗务、品行素来谨慎。这时候出事,影响大。

但御医查不出病因,只说“血热入心,须以寒制热”,却又不敢贸然用药。有人悄悄提议,用“阴柔之力”泄热。

康熙沉默片刻,点头让随行太监安排。没多久,一名李姓宫女被送入雍正帐中。她是随军服务的宫人,年轻,知礼,懂规矩。她明白自己要做什么,却也明白这事不能出半点风声。

帐内灯昏火暗,宫女行礼过后就被留在了帐中。当晚没有人靠近那顶帐篷。翌日拂晓,雍正恢复如常,神情淡定,继续随行围猎。表面上,一切风平浪静。

可在他心底,一条隐形的火线,悄悄被点燃。

几日之后,狩猎告一段落,皇帝驾回。随军队伍也各归本宫。但李宫女,却没跟着她的宫人队伍一起回去。

她消失了。

不仅是她,安排此事的太监、近侍,甚至传话的几名随从,也没再出现在宫中。没有人敢问,没有人敢查。只是忽然间,几条熟面孔,从皇宫消失得干干净净。

有传言说她被赏赐遣嫁,也有人悄悄说她在回宫途中“染病去世”。可从宫中流程来看,既没有赏赐,也没有丧礼。

雍正做了什么?没人敢问。但所有人都知道,这位皇子做事,不留痕迹。

他不希望有人记得这晚他喝了鹿血、需女子“泄火”的事。他是规矩皇子,不近女色,谨慎低调。这样的一段风波,一旦传出,哪怕只在太监中低声传说,都可能成为康熙帝察言观色的依据。

胤禛从来知道,父皇最恨私德有亏的皇子。他也清楚,皇位之争中,最忌露出“情欲”与“软弱”。

于是,他将火气压下,也将知情人一起埋进沉默中。

后来登基的雍正,成为清朝最有控制力的皇帝。他建立密折制度,随时监控臣子;设“军机处”集中权力;亲批奏章、夜读万言,几近疯魔。

在他朝中,任何小事都可能成“密案”,随时清查;任何闲话都可能致命。

许多人说雍正冷酷无情,也有人说他只是太谨慎。但没人知道,那年木兰围场的“热血夜”,成了他自我封闭的起点。

他不信任感情,更不信任身体。他怕身体失控,也怕情绪被人窥见。

他不是不怕死,而是怕“被人掌握”。

鹿血夜那一刻,他曾短暂地交出身体,向一个李姓宫女。可就在回神的瞬间,他意识到——哪怕短短一夜的“泄火”,也能成致命把柄。

所以他铲除了她,也铲除了所有“见证”。不是报复,是自保。他宁可没人记得他喝了鹿血,也不要有人记得那一晚他曾动摇。

这样的雍正,一旦登基,自然只信自己、只依密折、不容他人窥见心事。

那晚的李宫女,消失了;但那个鹿血熬热、帐中压火的夜晚,却刻在他脑海一辈子。

一个人,要多怕泄露,才愿用刀,划去一段记忆?