公元700年,正月寒风未歇,长安皇宫的灯火一夜未灭。武则天披着狐裘,步入御前寝殿。殿中卧着一位垂危老臣,呼吸微弱,眼神仍带坚韧。他叫狄仁杰,女皇口中的“国老”,大周王朝的柱石。武则天坐在床边,本以为这只是一次诀别。可狄仁杰却开口,提出了一个让她为难的请求。

这个请求,当时她含泪答应了。五年后,她却在冷宫之中,面对颠覆政权的人,泣不成声。她说,狄卿,你好歹毒啊。

倒退十年,大周王朝风雨飘摇。武则天称帝后,朝堂震荡。旧臣不服,新派不稳,暗流涌动,刺杀、流放、逼宫,接连不断。她急需一个能镇住阵脚、赢得人心的人。

狄仁杰出现在她眼前。

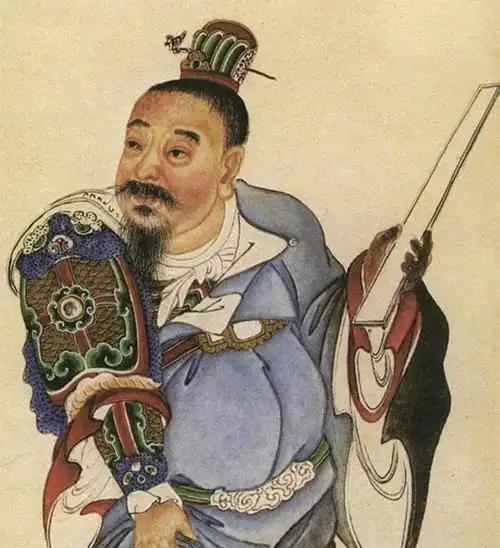

那年他已年近七旬,官至地官侍郎,却毫无骄态。他敢言善断,治政有方。688年,他力谏太子冤案,救下唐宗室,女皇大为赞赏。之后几年,狄仁杰屡屡承担重任。处理边疆叛乱、安抚河北百姓、阻止浮夸工程,无一不在挑战女皇的权威边界。

但武则天并未动怒。她懂得,这样的臣子才是真正的“忠诚”:不是听话,是讲理。是敢拦住皇帝,也能稳住朝纲。

696年契丹叛乱,北方火起。狄仁杰临危受命,带队赴边,不战而平,靠的不是兵,而是人心。他给百姓减赋免徭、修渠建仓,三月之内,乱平如水。

武则天对他信任至极,称其为“魏州公”,频频召入内廷议政。甚至在699年亲巡三阳宫时,也带着病中的狄仁杰同行。他已风烛残年,却仍笔耕不辍,奏章如雪片般递上。

可岁月不饶人。700年初,他终于病倒。

公元700年正月,长安大雪,宫门紧闭。武则天听闻狄仁杰病危,立刻披甲入殿,命人将其接入内室。

此举非同小可。当时权臣环伺,内外不宁,她却选择让一位老病之人躺入宫中,足见信任程度。

病榻之上,狄仁杰几近气绝,却依旧神志清明。他没有多说朝政,也未提后嗣之事,只说了一人——张柬之。

张柬之,当时已八旬之年,官声清廉,行事稳重。但他从未登堂入相。狄仁杰坚持,他是继位宰相的不二人选。

这是一个“过分”的要求。在那个权力极度集中、派系林立的时代,推举非亲近之臣入核心,是把刀子递给别人。更何况,张柬之并非女皇嫡系,也从未亲近后宫。

但狄仁杰不动摇。他说,这个人能保大周,保社稷,保你老年的安宁。

武则天沉默许久,最终点头。她知道,狄仁杰不会空言;也知道,他这是在替她布好最后一局。

张柬之上位,女皇亲下旨命,授之银章,步入朝堂。

此刻没人知道,五年后,这个决定,会让她痛失帝位,泪洒冷宫。

张柬之掌政后,并无激进之举。他行事低调,安抚旧臣,重整政务,缓解官僚系统对女皇统治的不安。狄仁杰去世后,他几乎接手所有国务,成为名义上的“一人之下”。

但风暴在暗中酝酿。

703年以后,女皇逐渐体衰,宫中起内讧。武三思、张易之兄弟势力膨胀,与朝臣对立日益加剧。张柬之看在眼里,心生警觉。

他开始悄然联合几个老臣,包括桓彦范、敬晖等人,暗中谋划应对之策。他们认定,若继续放任外戚与宠臣把持权柄,帝国将崩。

704年底,武则天病重,一度昏迷。朝堂震动,张柬之等人加快布局。

705年正月,神龙政变爆发。张柬之联手旧臣,带兵直入皇宫,控制武三思,擒张易之。武则天无力应对,被迫交出印玺,禅位于太子李显,恢复大唐国号。

狄仁杰死后三年,他布下的人手,一步步将权力交还李唐。

张柬之完成了“那一夜病榻之言”的全部布局。

705年春,武则天被软禁在上阳宫。长安繁华,她却独居冷宫。

失去权位不让她悲伤,让她痛的是背叛。

她不恨张柬之。她知道,他忠于国家。可她忘不了,这一切的起点,是她亲手点头同意的那个请求。

病榻上的狄仁杰,目光清澈,说得郑重。

她点头,是信任。是交托。

可现在,她坐在床前,窗外是初春的雨,屋里无人。

她再也不愿提那个名字。狄仁杰。

这位她曾最信任的人,不声不响地,布了一个天罗地网,让她无声地退出历史舞台。没有刀,没有血,却干净利落。

“你真狠啊,狄卿。”

这句埋在心底的话,成了她余生最深的痛。

同年年底,武则天去世。终年82岁。

她死后,群臣未追谥为帝,仅称“则天大圣皇后”。她留下的,是一个统一稳定的国家,是一段短暂却深远的女皇传奇。

而狄仁杰,用最后一口气,亲手拉下了这个传奇的帷幕。