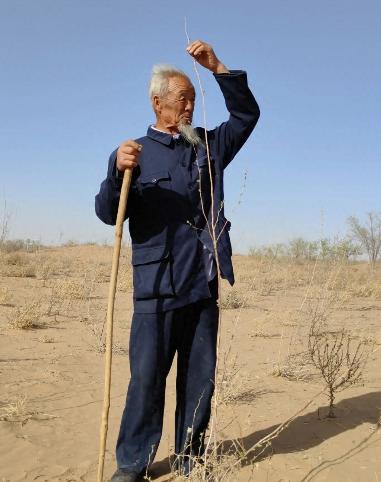

1999年,甘肃武威,31岁男子不顾母亲和妻子的反对,卖掉家里的牲畜,凑了1万块钱,买来1匹骆驼,带着父亲,搬进腾格里沙漠复地2间地窝子,村民们笑话他傻,他却说:以后你们都得谢我!谁料,7年后,妻子哭着紧紧抱住他:我已经失去了1个儿子了,不能再失去你了! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 在腾格里沙漠边缘,每天清晨都能看到这样一个身影:一个精瘦的汉子,扛着一把陈旧的铁锹,迎着朝阳走向沙海深处,这把铁锹在他手中已有二十多年,锹把都被磨得发亮,却仍在为主人开辟着绿色希望。 铁锹的主人叫王银吉,一个来自甘肃武威的普通农民,1999年春天,他做了一个惊人的决定:变卖家中所有牲畜,换来1.8万元,又添钱买了两峰骆驼,带着年过六旬的父亲王天昌闯进了沙漠腹地。 当时的腾格里沙漠边缘,风沙肆虐,农田年年被掩埋,庄稼难以存活,王银吉不甘心被沙漠打败,他选择了与黄沙死磕,起初,他和父亲在沙窝里挖了个地窝子安身,白天观察风向,研究沙性,夜晚蜷缩在潮湿阴冷的地窝中休息。 治沙的起步异常艰难,最初种下的树苗,成活率仅有百分之一,王银吉却像个执着的"沙漠研究员",整天蹲在沙丘上观察风沙走向,功夫不负有心人,他发现沙丘背风面的梭梭树存活率较高,于是开始琢磨如何让树苗更好地扎根。 经过反复试验,王银吉改造出了"沙木枪"——一种能穿透干沙层的特制工具,这个简单的发明让树苗能直接种到湿润的沙层中,成活率提升到了七成,在沙漠中,这个数字无异于奇迹。 日复一日的坚持中,王银吉摸索出了一套独特的治沙方法,用麦草扎成方格固定流沙,选择适合的树种,在合适的位置种植,再辅以科学的浇灌技术,渐渐地,零星的绿点在沙漠中显现。 治沙的路上并非只有欢笑,用于购买树苗的钱常常捉襟见肘,全家省吃俭用,取水要靠骆驼往返奔波,一趟就需要三个小时,他们甚至用沙子代替水来洗碗,把每一滴水都节省下来浇灌树苗。 让人动容的是,这场与沙漠的较量不是王银吉一个人的战斗,而是整个家族的坚守,年迈的父亲陪伴左右,妻子从最初的不解到全力支持,他们在恶劣的环境中坚持着一个朴素的信念:把希望种在沙漠里。 如今,走进王银吉的治沙点,映入眼帘的是一片生机勃勃的绿洲,从最初的几株树苗,到现在覆盖数千亩的绿色,二十多年间,这片曾经寸草不生的沙海正在被改写命运。 王银吉的坚持感染了周围的人,昔日那些笑他"把钱往沙里扔"的村民,看到治沙点逐渐泛绿,纷纷动了心,十五户村民在他的带动下,也开始承包沙地,加入治沙大军,昔日的"疯子",如今成了大家学习的榜样。 技术在实践中不断提升,从最初的人力种树到机械化作业,从简单的植树到发展林下经济,王银吉的治沙事业在不断升级,特别是在沙地上种植肉苁蓉,让曾经的"沙窝子"变成了"聚宝盆",一亩地的收入能达到上万元。 然而,这条治沙路上也曾走得异常艰辛,2005年,王银吉遭遇了人生最大的打击,小儿子因病离世,这个倔强的汉子几乎崩溃,但他没有被悲痛打倒,而是把对儿子的思念转化为继续治沙的动力,在儿子长眠的沙丘上种下更多的绿色。 二十多年过去,当年的治沙点已焕然一新,七百多万棵树在这里安家,一万多亩的绿洲在腾格里沙漠边缘铺展,这片绿洲不仅锁住了流沙,还吸引来了久违的飞鸟,沙枣树下时常能看到野兔奔跑的身影。 更令人欣慰的是,这片绿洲正在发挥着积极的示范作用,当地政府看到治沙的成效,开始推广王银吉的经验,大学生们慕名而来学习治沙技术,让这片绿洲成为了一所没有围墙的治沙学校。 从一把铁锹起步,到带动一方百姓共同治沙,王银吉用二十多年时间让不可能变成了可能,他的故事告诉人们,只要有坚定的信念,再贫瘠的土地也能孕育希望,再固执的沙漠也能披上绿装。 如今的王银吉已经满头白发,但依然在规划着治理新的沙地,他说,要让下一代在这片土地上看到更多的绿色,这个普通的农民,用一把铁锹不仅改变了一片沙漠的命运,更树立起了一座精神丰碑。 信息来源:人民日报:苦没有白受”,一家人住进沙漠,26年种出万亩绿2025-05-20