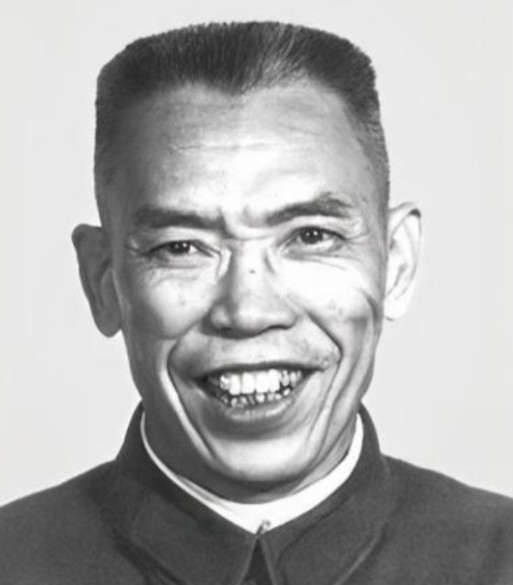

1984年,敲门声打破了陈再道家中的宁静,一群身着制服的人闯入:“首长,有一事向您报告,您需做好心理准备,” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1984年春天的刑场上,一声枪响划破了长空,随着这一声响动,陈东平的生命永远定格在了这一刻,令人意外的是,刑场四周的围观群众中竟然爆发出阵阵掌声,这个场景令人震惊 - 一个开国上将的儿子,为何会在众人的掌声中走向生命的终点? 陈东平的父亲陈再道是我国开国上将,这位将军出身贫寒,三岁失父,九岁丧母,自小成为孤儿,他从黄麻起义开始投身革命,经历过土地革命、抗日战争和解放战争,立下赫赫战功,1955年被授予上将军衔。 然而命运弄人,这位从苦难中走出来的将军,在教育子女方面却走向了另一个极端,也许是因为自己童年的苦难经历,陈再道对中年得子的陈东平格外溺爱,这种过度的溺爱,最终成为了毁掉这个孩子的根源。 从小娇生惯养的陈东平,在成长过程中渐渐显露出性格上的问题,他仗着父亲的显赫地位,在学校里横行霸道,欺负同学,不爱读书,游手好闲,养成了许多恶习。 为了改变儿子的行为,陈再道将他送进了当时最严格的军事院校之一 - 哈军工(中国人民解放军军事工程学院),这所培养高级军事人才的学府里,汇集了许多高干子弟,但优秀的学习环境并未能改变陈东平,他在校期间依然我行我素,多次违反校规,学习成绩一直很差。 1962年8月,陈东平编造患病的谎言,骗取了半年的休学假期,这个休学假期,成为了他人生转折的关键点,被父亲禁足在家的他,开始偷听"台湾之声"、"美国之音"等境外电台,这些充满"自由"诱惑的节目内容,让这个内心空虚又对现实不满的年轻人逐渐迷失了方向。 在假意认错获得自由后,陈东平做出了一个改变他命运的决定,他按照敌台广播中提到的方式,给台湾特务机关写了一封"投诚信",他在信中特意强调了自己的两重身份:开国上将之子和哈军工导弹工程系的学生,这封信虽然最终被湖北公安机关截获,但已经暴露了他叛国投敌的企图。 劳教结束后的陈东平不但没有悔改之意,反而变本加厉地为非作歹,他仗着父亲的显赫地位,在当地横行霸道,欺压百姓,过着放荡不羁的生活,他似乎认定自己有着特殊的"护身符",可以永远逃脱法律的制裁。 然而时代的车轮从不会因为某个人的特权而停下,1983年,中共中央下发了《关于严厉打击刑事犯罪的决定》,开展了声势浩大的"严打"运动,这场针对严重刑事犯罪的专项行动,成为了陈东平命运的转折点。 在这场运动中,多年来受害的群众终于有了发声的勇气,纷纷站出来检举揭发陈东平的累累劣行,司法机关对他展开了深入细致的调查,这一次,他父亲的影响力再也无法庇护他了。 调查很快水落石出,除了早年的叛国投敌未遂,陈东平在劳教释放后的所作所为更是罄竹难书,他不但拒不改造,还持续欺压百姓,霸占他人财物,在当地为非作歹,法院认定他的行为已经构成了多项严重罪行,罪行性质恶劣,情节特别严重。 面对铁一般的事实,就连一向溺爱儿子的陈再道也不得不承认:这是儿子咎由自取,当法院工作人员向他通报这一情况时,这位经历过枪林弹雨的老将军只是静静地坐在那里,最后淡淡地说了一句"我知道了"。 1984年春天,法院对陈东平执行死刑,行刑现场的掌声,既是群众对这个作恶多端的特权子弟的愤怒宣泄,也是对法律公平正义的由衷赞许,这个结局证明了一个永恒的真理:法律面前人人平等,任何人都不能凌驾于法律之上。 陈东平的覆灭,不仅仅是一个特权子弟的个人悲剧,更折射出了家庭教育的深刻教训,过度的溺爱和纵容,往往会成为毁掉孩子的最大祸根,这个代价惨痛的教训,让许多家长开始反思:如何在关爱子女的同时,也让他们学会遵纪守法、敬畏法律。 对于陈再道来说,儿子的死刑判决无疑是晚年最沉重的打击,但作为一个将军,他选择了用军人的方式面对这个结局,他向组织做出检讨,承认在家庭教育上的失误,并表示要以此为戒,好好教育其他子女。 信息来源:沧州新闻网2021-05-14太行风|热血铸英魂