动者为阳,静者阴,中医药也是如此!

你看这天地万物,太阳东升西落是“动”,夜晚万物沉寂是“静”。

这规律落在药性上一样适用:

阳药(动药): 它们自带一股“动能”,药气在身体里跑得快、走得急,能暖、能散、能化、能行气活血。好比家里的暖气机,一开动就发热流通。它们性子大多偏温热、辛香。

阴药(静药): 它们则像安静的泉水或膏脂,药力沉静、向下、向内,偏于滋养、填充、收敛、润泽。如同给干燥的土地浇灌水分,靠的是静水深流。它们性子大多偏寒凉、甘平、酸涩或咸润。

说说我多年摸爬滚打的经验:别让静药“堵”了你的胃

临床见太多了!很多人补品吃了一箩筐,效果没见着,肚子胀、嘴里溃疡、鼻子出血先来报到。这是为什么?

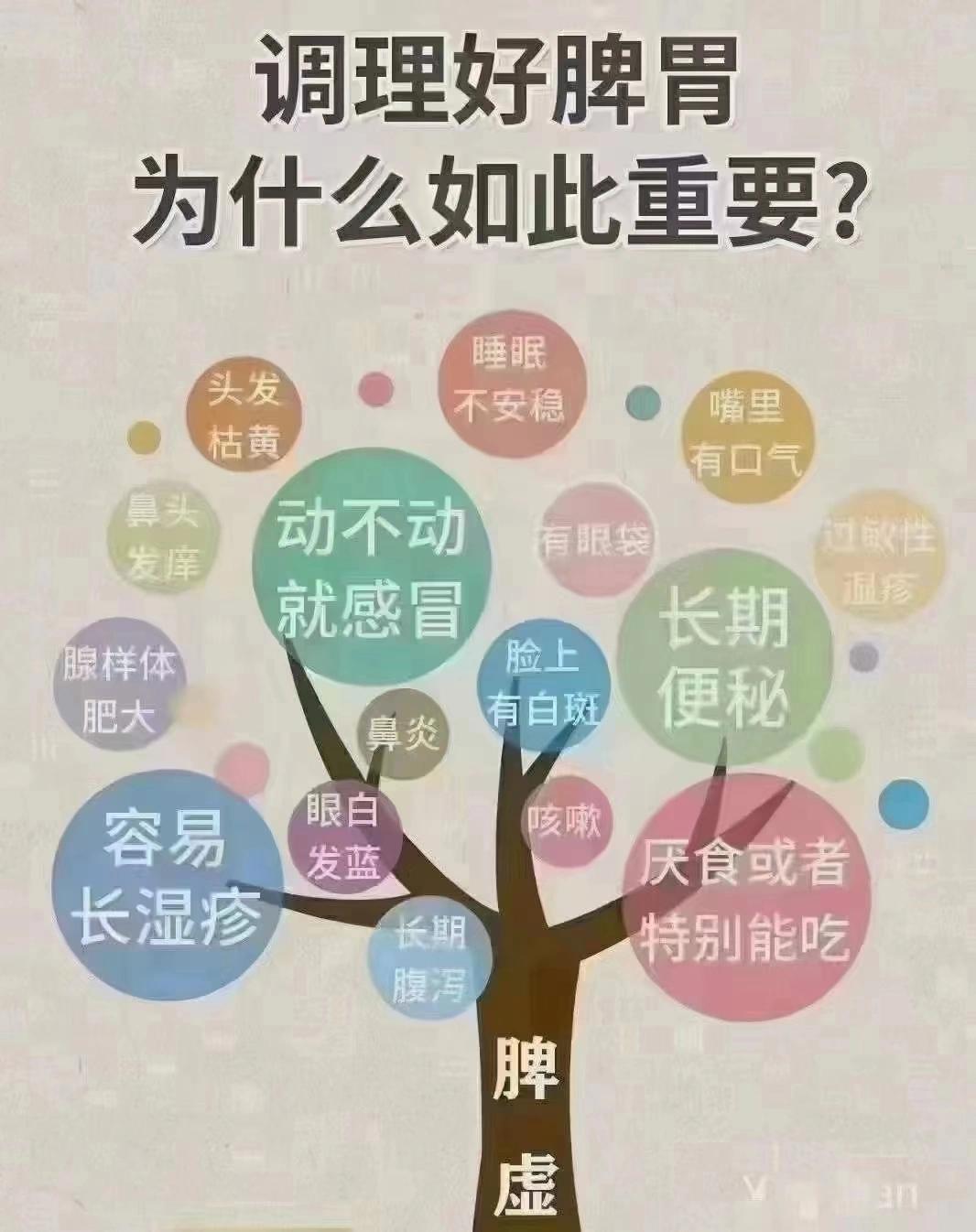

“静”过头了! 典型的阴药(如熟地、阿胶、枸杞、山萸肉、红枣)滋腻厚重,如同给脾胃倾倒一桶蜜糖或油脂。脾胃就是身体的搅拌机和运输队(属阳)。 静药太多太重,脾胃运不动、化不开,堆在胃里就成了“垃圾”,当然碍胃、腹胀、胃口尽失。那些所谓“上火”,很多不是真火大了,是道路堵死了,“气”郁而化热生火!

像我之前的患者就是常年头晕、腰膝酸软(肾阴亏虚典型表现),听说六味地黄芄好,买来吃了三天,腹胀得像鼓,吃不下饭,还口苦舌燥。过来一瞧,舌苔厚腻。这明显是典型的阴药(六味中以阴药为主)无阳药推动,堵在脾胃了!

怎么调?很简单:让她下次吃六味时,切两片生姜(辛温属阳)泡点温水,用这姜水送服丸药。一周后反馈,腹胀大减,头晕也舒服多了。生姜这味“小动药”,就是那股推动搅拌的力量!

还有一个患者是明明腰冷腿寒、小便清长(肾阳虚),服温阳的附子理中芄本该对症,却牙痛、牙龈红肿起来了。这是阳气动得太急太烈,引动了虚火(阳动生燥)。

怎么办?教他用淡盐水(咸寒属阴)送服。盐水像一层柔和的“雨露”,缓和一下迅猛燃烧的阳火。再不行,方子里加点知母(甘苦寒凉之阴药),专清这股被引动的胃中燥热。动静调节平衡了,阳火就能温暖身体而不灼人。

阳药有力量是好事,但如果用力过猛或方向跑偏,身体也会受不了。

“动”失控了! 阳药(如附子、干姜、肉桂、桂枝)性子烈、走得快、能量足。用得好是冬日的暖阳,用不好就成了焚身的烈火。气血被它催得太急,津液被它煎得太干,人就可能全身燥热、瘙痒、睡不着、甚至鼻出血、牙龈出血(血燥动血)。还有人一喝温药就想吐(动得太冲撞胃气了)。

经验之谈:遇到服温阳药身痒难耐、或见燥热征象的病人(如之前患者牙痛),我的常用配伍是:大剂量阳药中(如附子、肉桂)必须搭配“阴柔制动”的伙伴。 生地、麦冬、沙参、白芍这类“静药”,如同给奔马的烈性鞍辔,给炉火添点润泽的薪柴,既能补充被热消耗的津液,又能柔制、收摄过动的气血。

对于服药呕恶(动药冲击胃气),生姜(阳药,但擅长和胃降逆止呕)或少量砂仁(辛温芳香化湿行气)就是制伏这种“动乱”的快手。

李可老前辈善用四逆汤(大热大动之方),他的秘诀之一是:药煎好后凉服(降温以制动燥之性)。这思路与伤寒论中通脉四逆汤加猪胆汁(咸寒属阴)异曲同工——让“动”的热力缓和渗入,而非格格不入,激化矛盾。

琢磨了大半辈子,最深的心得不是背多少药方,而是明白了:开药就像和一个重要的人谈心——身体就是那位倾听者。

有效的关键不是讲得有多高深正确,而是“身体听得舒服、能接受”。 你开的方子理论完美、阴阳五行说得天花乱坠,但一进肚子身体就翻江倒海、难以消受,这沟通就是彻底失败了。病人再有耐心,身体承受不住了,药再好也得停。

身体体质各不相同。有的脾胃强壮,吃阴药也没啥负担;有的则娇弱得很,吃红枣都嫌腻。有的耐得热,附子很多了还嫌不够;有的吃点羊肉就上火。

所以,“动静平衡”、“寒热调和”、“润燥相济”这些原则,最终是为了“药力能被顺畅接纳”,在身体里平稳运行,直达病所。调和之道,就是尊重身体感受之道。 这也是为什么我总要病人详细反馈服药后的点滴变化,一点点调整方药配伍,这是在倾听身体的声音,确保这场“身体对话”和谐有效。

药如人,各禀性情,知其动静,明其归途,方能调和鼎鼐,以平为期。医者用药,非独治疾,更在调其神机,顺其体用。让身体乐于接受,方为至善之理也。

好了今天的分享就到这了,感谢大家的支持,文中出现的方药须在医师指导下使用!