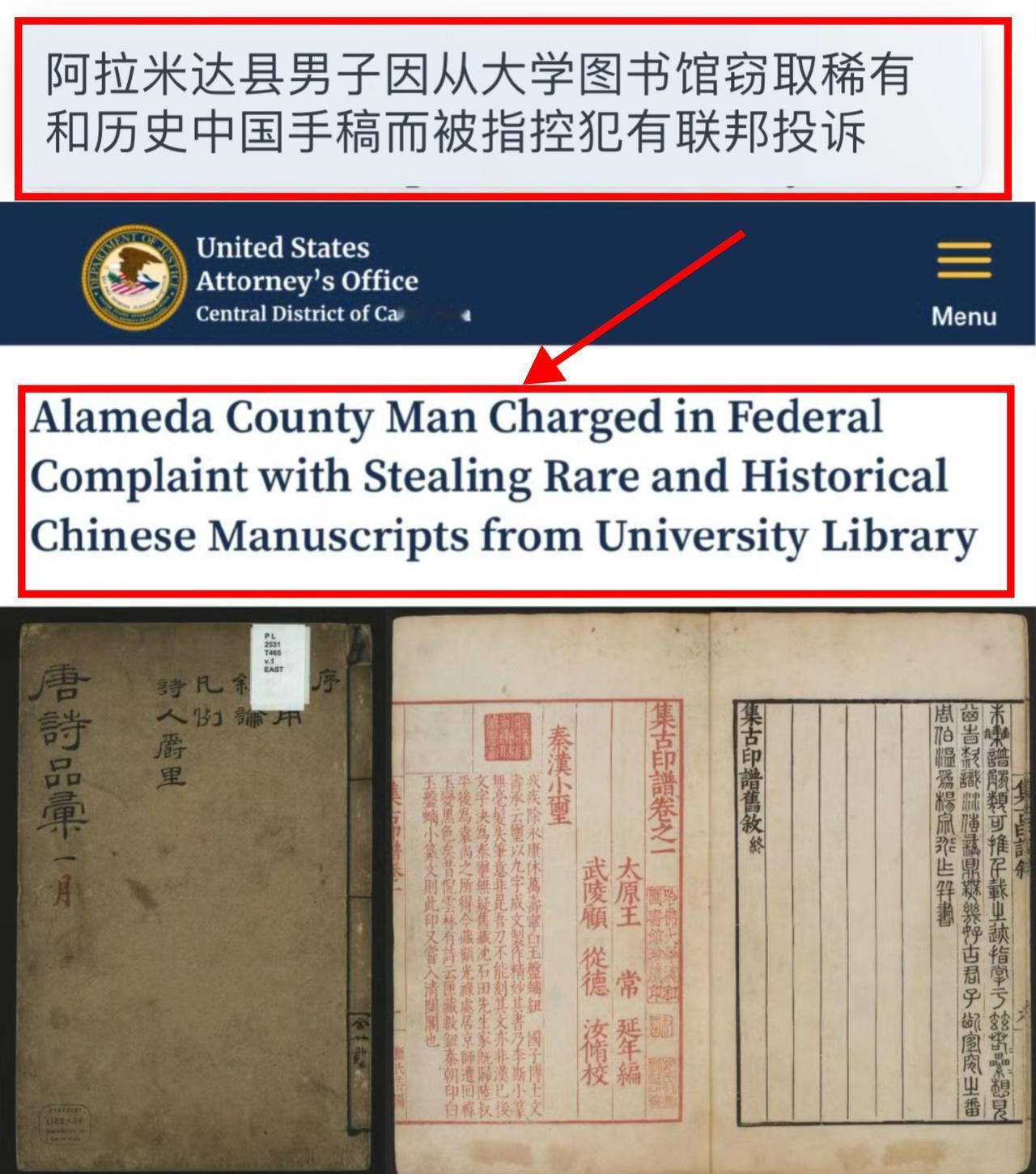

[月亮]美国人没想到、日本人也没想到、连《孙子兵法》都没料到,38岁的美籍华裔Ying,干了件让全世界始料未及的事。两年时间,他盯上了加州大学图书馆里的中国古籍。Ying没直接偷,他做了高仿复制品,借走真本,还书时悄悄调包。更绝的是,他用日本人的名字登记,想把水搅浑,频繁往返中美之间,真品的去向,成了心照不宣的事。 直到一次馆藏清点,管理员在比对实物和存档时,发现墨迹颜色和纸张细节微妙不同,这才揭开真相。被替换的,是1393年的《唐诗品彙》和1575年的《集古印譜》,两本书市场估值超过二十万美元,但它们的真正价值,不在钱,而在于稀缺性和历史地位。 这些古籍最初来自中国,在动荡年代流失到海外。馆方平时对借阅管控很严格,却没能防住Ying的手法。 他事先准备了和真品几乎一模一样的仿制本,连纸页边缘的磨损和印章痕迹都照着做,在借阅归还之间完成调包。 更巧妙的是,那份借阅登记上的名字并不是他,而是一个日本人的身份,这让调查初期的方向出现了偏差。 警方后来通过出入境记录和借阅账号的比对,才锁定了Ying的行踪。在事件被公开后,美国方面的态度很明确——馆藏物无论来源,只要登记在册就是现有所有人财产,未经允许带走就是盗窃,不存在感情因素。对他们来说,这也是一次管理制度漏洞的警示。 日本方面反应也很强烈,他们强调这起事件与本国无关,却偏偏被挂上名号。在他们眼里,冒用日本人的身份,不只是逃避调查的手段,也是无端破坏本国信誉。 而在中国舆论里,争议更大。一部分人坚持违法就是违法,不该因为物品本是中国文物就为他开脱。但也有人认为,这些古籍本来就不该留在国外,在他们看来,这更像是一种“带回家”的行为。 事实上,近代以来,大量中国文物在战争、掠夺、不平等交易中流失到海外,如今大多收藏在各国的博物馆和图书馆。这些机构在法律上拥有它们,但文化上的归属感却无法替代,所以跨国文物归还一直是个复杂又敏感的问题。 Ying的做法触碰了法律的底线,但又击中了不少人情感上的软肋。案件结束了,讨论没有结束——这些承载着历史记忆的文物,该怎样才能回到原本的土地? 从法律上讲,Ying的行为无论动机如何,本质都是盗窃,法律不能因为情感因素而松动,否则会破坏整个法律体系的公信力。 但从情感上理解,有人希望文物能回家,这是一种历史伤口留下的反应。不过靠个人去取回文物,风险极高,也容易引发新的争端,甚至可能让文物损坏或丢失。 真正可行的方式,是通过法律途径、国际谈判和文物交换等方式推进,哪怕耗时多年,也比个人冒险更稳妥。这样才能在尊重法律的同时,让更多文物真正平安回归。 你觉得,如果法律和情感发生冲突,文物归还的路该怎么走?欢迎在评论区分享你的看法。

![治不了美国,还治不了你[笑着哭]](http://image.uczzd.cn/2940912430348230980.jpg?id=0)